営業力向上のカギを握る「メールの書き方」

営業力を格段に向上させる施策の1つが「メールの書き方」です。トークやプレゼンテーションの上達には時間がかかりますが、メールの改善は即効性があり、再現性も高いです。お客様にとって意味のある内容のメールを書くことで、商談がスムーズに進展しやすくなります。

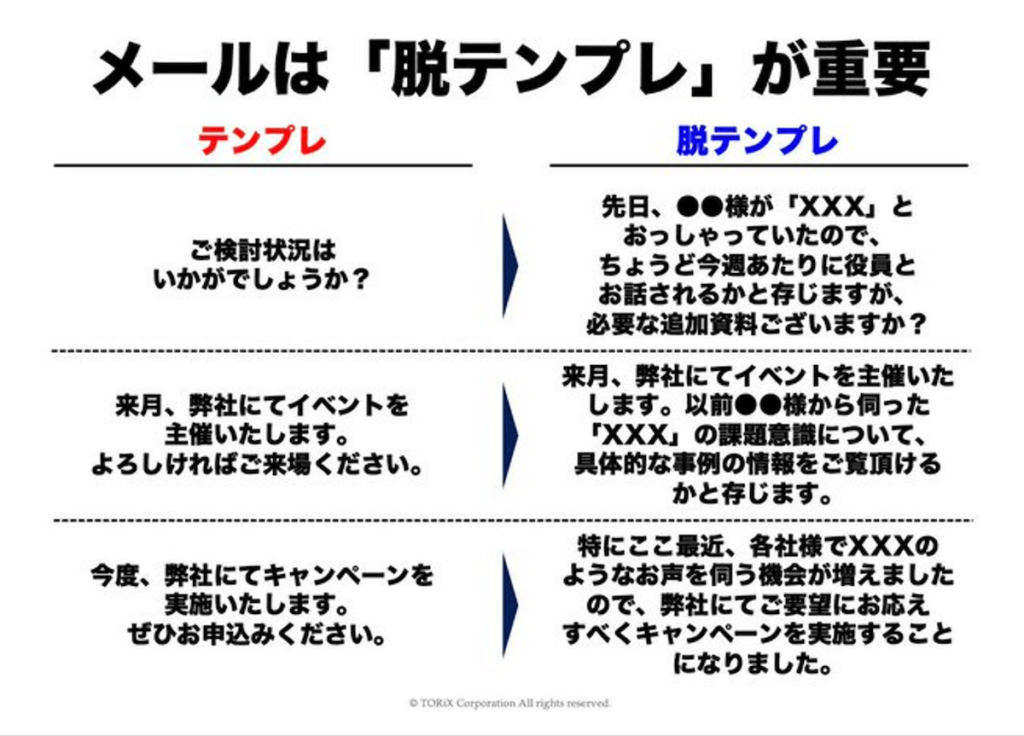

コロナ禍の影響で、買い手が受け取るメールの量は大きく増えました。お客様は日々、以下のようなメールを数多く受け取っています。

- 「ご検討状況はいかがでしょうか」と問うだけのもの

- 日程の候補だけが書かれた「面会のお願い」

- 機械的なセミナー案内

弊社のような小さな会社でも、1日に何通もの「テンプレート・メール」を受け取ります。これが大手企業であればなおさらです。

ビッグデータの分析によれば、大量の「テンプレート・メール」を送るのと、ひと手間かけた文章を送るのとでは、前者の方がアポイントメント獲得の効率が良いようです。

確かに、「文章作成と送信にかけた時間」だけを見たらそうかもしれません。「テンプレート・メール」も、沢山送ればターゲットに当たるのかもしれません。

しかし、それには「見えないコスト」があります。

営業が「テンプレート・メール」を継続的に送ることで、企業のブランド価値が損なわれたり、お客様に無視され続けることでネガティブな感情が蓄積されたりします。

そこで、営業が書くメールでできる改善策としては、以下のようなものが挙げられます。

営業メールの改善策

- お客様の固有名詞や過去の商談での発言を引用し、背景や文脈を共有する

- 「今、あなたの会社にこの情報を読んでほしい理由」を伝える

これらを加えるだけで、1通のメールが一種の「コンテンツ」になります。

「これからの営業はコンテンツの時代」と言われていますが、それは必ずしも見栄えの良い資料や、希少性の高いデータが載っているレポートを意味するわけではありません。重要なのは、お客様との文脈を共有するコミュニケーションです。大量の「テンプレート・メール」には、購買側も営業側も疲れてしまっています。

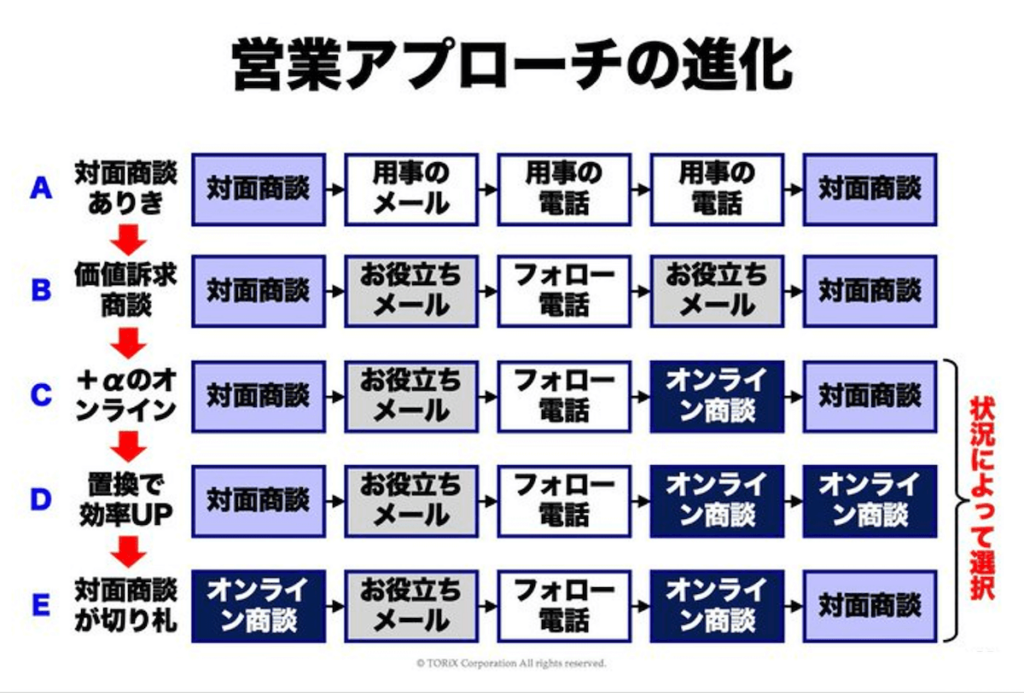

「テンプレート・メール」が実用的な「お役立ちメール」に変わることで、営業の選択肢が増えます。ポジティブな感情を呼び起こすメールを送ることができれば、忙しいお客様をフォローする電話や、オンライン商談などもしやすくなります。それは対面とデジタル技術を両方活用した「ハイブリッド営業」への入口とも言えるでしょう。

メールはお客様にとって都合の良い連絡手段

このテーマは『無敗営業 チーム戦略 オンラインとリアル ハイブリッドで勝つ』(日経BP)の中でも触れていますが、「ハイブリッド営業」の時代において、メールの書き方は非常に重要です。

コロナ禍を経てお客様と対面で接する機会が大きく減りました。そうした状況の中で、メールは非常に重要なツールになります。その理由は、メールはお客様が自分の都合に合わせてコミュニケーションを取れる手段だからです。お客様は、メールを読むのか、読まないのか、読むとしたらいつ読むのか、返信するのか、しないのかといったことを自分のタイミングで選ぶことができます。その点で、メールはお客様にとって非常に都合の良い手段と言えるのです。

しかし、営業側からすると問題なのは、お客様には大量のメールが届いているということです。メールが多すぎるため、まず「読んでもらえない」「目に留まらない」という課題があります。この壁をどう乗り越えるかが、メールの書き方を考える上での大前提となります。

もちろん、「取引先は数社に限定されており、その数社を徹底的に深掘りしていくだけだ」という「アカウント型営業」の方もいるかもしれません。

しかし、多くの営業は、数多くの潜在顧客リストを抱え、その中から売上を上げることが求められているはずです。このような状況では、1社1社や、1人1人のお客様に十分な時間を割くことが難しいのが現実です。

そこで重要なのは、「カスタマイズ」と「仕組み化」のバランスを探ることです。

「カスタマイズ」とは、例えばお客様一人ひとりに対して過去の文脈ややり取りを踏まえ、お客様の状況に合わせたメールを書くことです。これは「お客様に合わせた丁寧な対応をする」ということですが、一方で、1件ずつそのような対応をしていると膨大な時間がかかってしまいます。

そこで必要になるのが「仕組み化」です。ある程度自動化や標準化を図ることで業務効率を高め、多くのお客様にアプローチをするのです。この2つのバランスを取ることが重要です。

「テーマを持つこと」が営業を変える

他社との差別化を図ろうと思ったときにカギを握るのは「独自性」です。「お客様から自分や自社をどのように認識していただくのか」ということです。

営業が独自性を打ち出していくには「テーマを持つこと」が必要です。

具体的には、市場全体の動向を俯瞰し、「今、世の中で求められているのはなにか」を考えつつ、「自分としてはここに柱を据える」という軸を持つことです。この軸があることで、お客様にとって自分や自社の存在意義が明確になり、他社との差別化を図ることができます。

例えば、弊社代表の高橋は「営業のパフォーマンスを向上させる上で最も重要なのは、思い込みを外すことである」というテーマを持っています。

例えば、「スキルの向上」といっても、短期間で劇的に向上することは難しいです。また、営業のスタンスやマインドについても、多くの方は「お客様の役に立ちたい」という前提を持っています。それにも関わらず成果が出ない場合、その原因の1つに「思い込みに強く行動を支配されている」ということがあると考えられるのです。

この「思い込み」から健全に脱却する方法を身につけることで、営業もお客様も幸せになり、非常に健康的で人間らしい状態に近づけると高橋は考えています。この「思い込みからの脱却」というテーマは、高橋の活動の柱の1つです。そして、高橋はそのテーマを日常的なコミュニケーションや、会社の商品、サービス、体制などに反映させています。

重要なのは、そうしたテーマをしっかりと持つことです。テーマを持って活動することで、「この人はこういう意図で動いているんだ」と相手に理解してもらえるようになります。これは経営者だけにできることではなく、一人の営業としても十分に可能なことです。テーマを持つことで、それに共感する方々との繋がりが生まれ、結果として活動の幅が広がるのです。

ノウハウやテクニックではなく「テーマ」から始めよう

メールの件名のつけ方に関するノウハウは沢山あります。しかし、目を引く件名のつけ方や、注意を引くテクニックは情報として世の中に出回っていて、多くの人がそれを真似して使うことですぐに埋もれてしまいがちです。しかし、「自分がどのようなテーマを持って活動しているのか」という独自性は、簡単に埋もれるものではありません。

「しっかりしたテーマを持つのはまだ難しい」と感じる場合は、候補をいくつか持つだけでも良いでしょう。例えば、「今年のテーマ候補」を3つほど挙げ、それを念頭に活動してみるのです。お客様にメールを送る際にも、自分のテーマを意識して書くようにします。それによって自然と自分の色がつき、結果的に相性の良いお客様が集まってくるという現象が起きます。

ノウハウやテクニックというものは、自分が据えているテーマの上に乗ってくるものです。メールの中で過去のやり取りの情報を活用したり、相手に合わせた文脈を意識したりするのも重要ですが、その根底に「自分が据えているテーマ」があるからこそ、それが力を発揮するのです。

カスタマイズと仕組み化のバランスを取る際に迷いが生じることもありますが、テーマがしっかりしていれば、それに基づいた文章や行動が自然に生まれます。時間が経つにつれ、そのテーマが自分の個性や強みとして認識されるようになり、お客様との関係を深めるきっかけとなるはずです。

「お客様との関係を前進させるメールの書き方」を考える上で、自分のテーマを明確にすることは非常に重要です。それがあることで、単なる情報伝達を超えて、お客様との繋がりを強化し、信頼関係を築くことができるのです。