重要なのは「起こってほしくないこと」を想定すること

プレゼンや提案の際には「ゴールを決めて臨め」とよく言われます。もちろんゴールをハッキリさせることは大事ですが、プレゼンの成否を分けるのは「起こってほしくないこと」を事前にどのぐらい洗い出しておけるかです。「想定外」を作らないようにすることで提案が通る確率が格段に上がります。

プレゼンのゴールとして「相手にどうなってもらいたいか」「どんな台詞が出てきたら成功か」が曖昧だと、伝える内容が定まりません。 一方、ゴールの到達のみに執着しすぎると「御社はこれに困っているから、今すぐ当社のサービスを導入するべきです」といったように、相手の心情を軽視した強引な説得になりやすいです。

自分の提案内容への確信度合いが強い営業は、余裕があります。お客様のお役に立てると心の底から思っているので、相手の意見にも耳を傾けてじっくりと話を聴き、その上で「やっぱりこれがお勧めです」と力強く提案することができます。 それができるのは、お客様のことを考え尽くした上でその提案がベストだとわかっているからです。

一方、提案内容に自信がない営業は「突っ込まれたくない」「準備してきたストーリーから横にそれたくない」「質問や反論はできれば受けたくない」と思っています。そのため、知らず知らずのうちにお客様に発言機会を与えずに「まくし立てる」ようなプレゼンになります。その結果、強引な提案になりやすいのです。

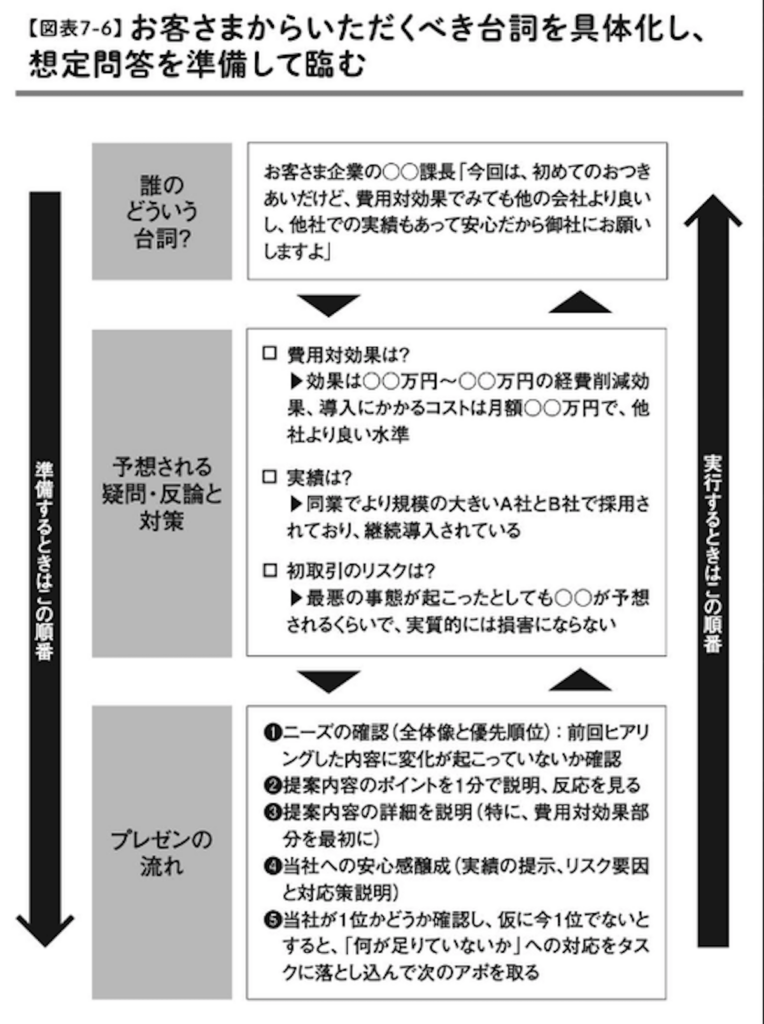

「この提案を採用すべき理由」はどの営業も一生懸命考えます。しかし、「もしお客様の立場だとして、この提案を受けたらどんな疑問や反論が浮かぶだろうか?それはなぜか?」については見落とされがちです。 いったん提案内容を作った営業は「これをやるべきだ」と心の中でその提案を正当化し、そこで思考停止しやすい傾向があります。

接戦の提案ではお客様は判断に迷いますし、疑問や反論も思い浮かびます。だからこそ、「起こってほしくないこと」を事前に想定しておくことが重要です。100点満点の提案が難しいことはお客様もわかっています。だからこそ、自社都合のロジックで押し切るより、買い手の視点で一緒に考えてくれる営業が重宝されるのです。

プレゼンは「お客様と双方向で」

弊社代表の高橋は初めて講演をすることになったときは非常に不安で、内容を暗記するほどにまで何十回も練習をしたと言います。動画を撮って第三者に見てもらい、フィードバックをもらうということを繰り返したのです。

しかし、商談のプレゼンや提案活動となると、お客様の関与が非常に大きくなります。商談では自分だけが話すわけではなく、お客様の反応に応じて進めるやり取りが時間的にも大きな割合を占めます。

高橋は20年近く前、とある大企業のコンペに参加しました。いくつかの会社が順に提案し、お客様がどこの会社の提案を採用するか判断するという形式のものでした。そのコンペでは事前に「プレゼン50分、質疑応答10分」と案内されていました。

高橋は50分のプレゼンのリハーサルを徹底的に行い、本番に臨みました。そして50分間、熱心にプレゼンをしました。しかし、10分の質疑応答の時間に入っても、誰からも反応がないのです。そのプレゼンは4人の部長が聞いていました。そこで「ここまでで何かご質問はありませんか?」と尋ねたのですが、シーンと静まり返ったままです。

高橋は50分間、お客様の反応を伺うこともなく話し続けたのです。50分間ずっと話をされ、最後の最後に「質問はありませんか?」と聞かれても、お客様が反応しづらいのは当然です。

その後、高橋はプレゼンの組み立て方を変えました。例えば、「60分の枠で50分プレゼン、10分質疑応答」という案内があっても、実際には「10分プレゼン、50分質疑応答」という比率で準備をするようにしたのです。

プレゼンの成否を握るのは事前準備

もちろん、50分話せと言われたら話せる内容の資料は用意します。しかし、最初の10分話をした後にお客様に質問を投げかけ、反応を引き出します。そしてその反応に基づいて話をするのです。反応が薄い場合に話す内容はあらかじめ決めておき、それを話します。しかし、それも長々と話すわけではなく、また少し話したところで再びお客様に質問を投げかけ、反応があればその内容に沿って話をします。もし反応がほとんどない場合は、また次の内容に移るのです。

要するに、50分のプレゼンができるように準備をしつつ、お客様の反応に応じて柔軟に対応できるようにするのです。50分間一方的に話され、その後10分質疑応答をするという形式はお客様としては非常にやりにくいのです。

10分で必ず伝えたい要点を作り込み、残りの50分は状況に応じて柔軟に対応できるようにします。そうすることで「何が起こっても、大体大丈夫だな」という心境に近づくのです。

重要なのはうまくいかない可能性を幅広く想定し、準備をしておくことです。一方的に話をしてその後に質疑応答に移るスタイルだと、プレゼンの途中でお客様に懸念が生じた場合に対応するのが難しくなります。プレゼンの内容を細かいパーツに分けて構成しておく方が柔軟に対応できるのです。

最初の部分には最も重要なメッセージを入れますが、それ以外の部分は状況に応じて変えられるようにします。そして、お客様の様々な反応を想定し、それぞれの反応に対してどのように話すかを準備しておくのです。

段階的に上達を目指そう

ただし、それをいきなりすべてやろうとするとハードルが高く感じられるかもしれません。そこでおすすめなのは、「段階的にすること」です。

まず最初のステップとして「起こってほしくないこと」を想定し、それに対する対策を立てておきます。

次のステップで、自分が話す内容をいくつかの塊に分け、柔軟に対応できるようにします。例えば、自分の話す内容が5つの塊で構成されているとします。その塊のうち1つや2つがお客様との会話の流れで抜けたとしても、全体としてしっかりプレゼンが成り立つようにしておきます。その際、プレゼン全体のまとめの部分はしっかりと作り込んでおくようにしましょう。

そして、当日の進行において想定外の流れが生じた場合でも対応できるように少しずつ自分を慣らしていきましょう。緊張しているときにはなかなか難しいかもしれませんが、まずはしっかり関係が築けているお客様に対する提案やプレゼンの場面で試してみることがおすすめです。

このようにして段階を踏みながら、さまざまな状況に対応できるようにしていきましょう。