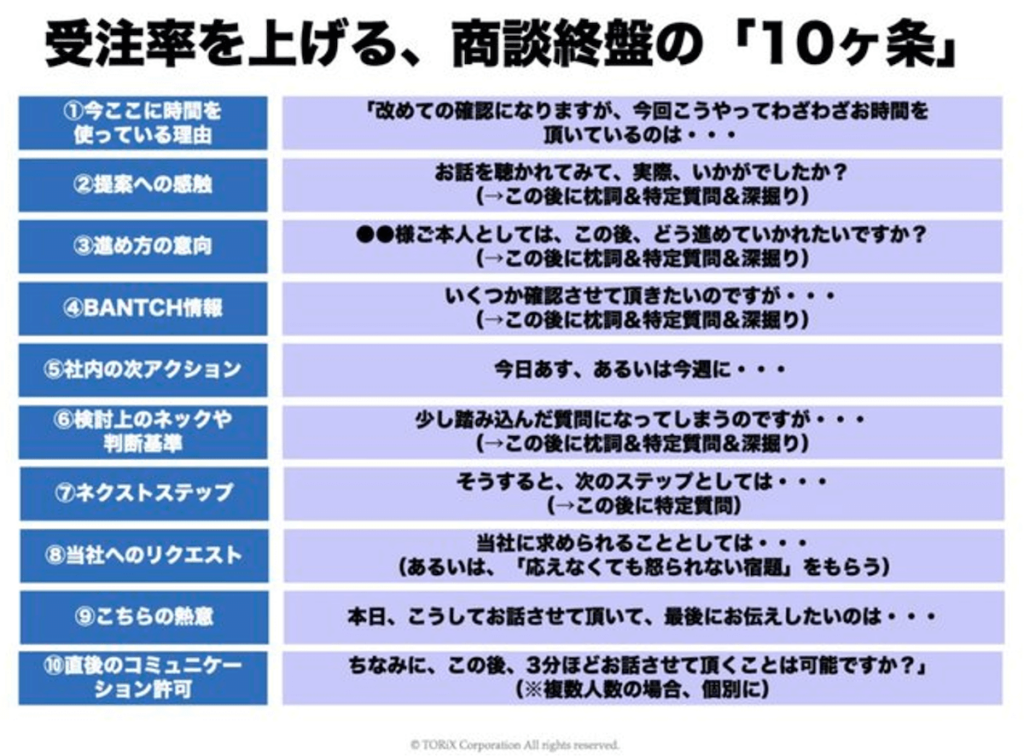

接戦案件において重要な「商談終盤の10ヶ条」

営業が強い会社は「取りこぼし」が少ないです。どちらに転ぶかわからない接戦案件においても、やるべきことをきっちりとやりきる習慣がついています。その結果、営業メンバーの受注率が一定以上のレベルで安定します。このような状態を作るトレーニングとして時間対効果が最も高いのが「商談終盤の10ヶ条」です。

①今ここに時間を使っている理由

営業の提案は往々にして「自社商品のプッシュ」になりがちです。お客様が何を実現したいのか、何に困っているのかを見失わないために、改めて「なぜこの商談に時間を使っているのか」をお客様の言葉で確認するようにしましょう。

②提案への感触

プレゼンテーションの後に漠然と「いかがですか?」と感想を聞くだけでは、お客様も返答しづらいです。そこで、「お客様が今ここに時間を使っている理由」を確認した直後に提案への感触を聞くようにしましょう。自社商品はあくまでも「お客様にとっての手段」であることを忘れてはいけません。

③進め方の意向

多くの営業は、提案についてお客様が前向きに進めていきたいかどうかを確認する前に「気になるところはありませんか?」と聞いてしまいます。それでは、出てきた懸念事項に対する強引な説得になりがちです。気になる点の解消を急ぐ前に、まずは「お客様ご本人の意向」を確認しておきましょう。

④BANTCH情報

お客様から「前に進めていきたい」という言葉をいただいてから、予算や決裁ルート、スケジュールなどの不明点をヒアリングします。この確認のタイミングが早すぎると、十分な理由なくはぐらかされてしまう可能性があります。ある程度の前提を積み重ねてからであれば、BANTCH情報は聞きやすくなります。

BANTCH情報

「BANTCH」とは以下の用語の頭文字をとったものです。BANTCH情報はお客様から前向きな意向をいただいた後に確認するようにしましょう。

- Budget:予算

- Authority:決裁フロー

- Needs:ニーズ

- Timeframe:導入時期

- Competitor:競合相手

- Human resources:人的資源

⑤社内の次アクション

意外と盲点になりやすいのが「お客様の社内カレンダーに入っている予定」です。「上司とのミーティングはいつ予定されているのか」「資料はメールで共有するだけなのか」「定例会議はいつなのか」といった点です。このような確認をせずに「いつ頃ご決定されますか?」と性急に尋ね、かわされてしまう営業は少なくありません。

⑥検討上のネックや判断基準

お客様の異論や反論への対応、いわゆるオブジェクション・ハンドリングはタイミングが重要です。お客様の「買いたい気持ち」がなければ、オブジェクション・ハンドリングをしても単なる押し売りで終わってしまいます。一方、「買いたいから助けてほしい」となった後であれば、お客様と二人三脚で進めることができます。

⑦ネクストステップ

営業マネジャーから「何としてもネクストステップを握ってこい!」と指導されると、商談の後半から「ネクストステップを握らないと…」と落ち着きを失ってしまう若手は多いです。焦らずに「買いたいお客様を支援する」という姿勢でいれば、ネクストステップは自然と決まります。

⑧当社へのリクエスト

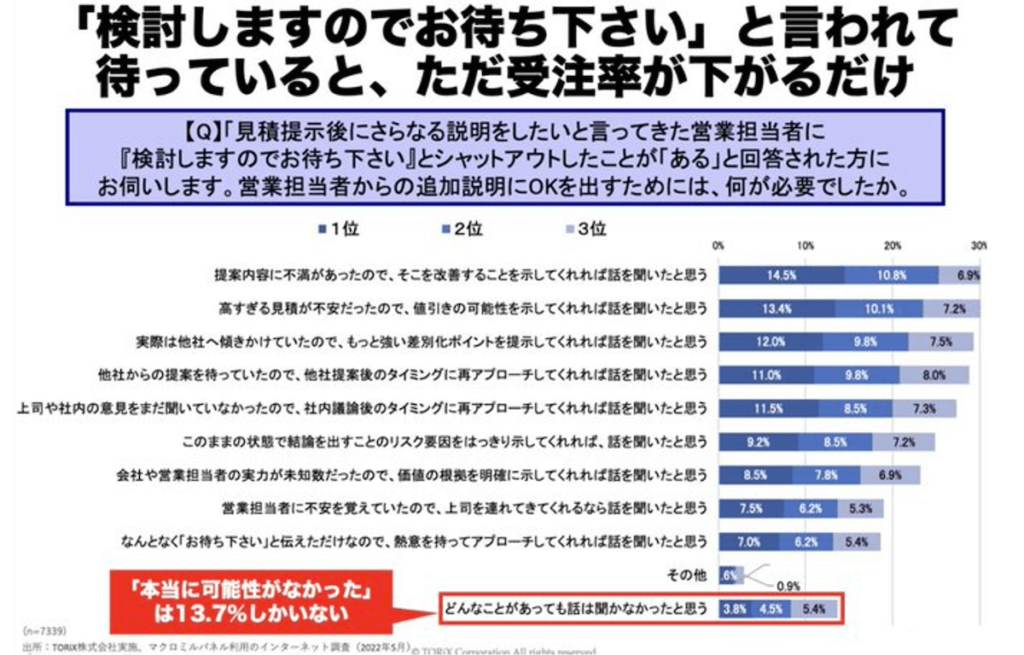

お客様は発注に関する懸念事項を即座に言語化できるとは限りません。そのため、クロージング工程で丁寧にお客様の懸念事項を解消していく必要があります。「検討しますのでお待ちください」と言われてそのまま待っているだけでは、受注率は下がるだけです。万全を期すには、何らかの「宿題」を自然にもらっておくことが望ましいです。

⑨こちらの熱意

お客様も一人の人間です。熱意のある営業とない営業がいれば、熱意のある営業から買いたいものです。ただし、熱意を示すタイミングを間違えて、「単なる買ってくださいアピール」にならないよう注意が必要です。詰めるべきプロセスをしっかりと詰めた後で、最後のひと押しの際にきちんと気持ちを伝えることが大切です。

⑩直後のコミュニケーション許可

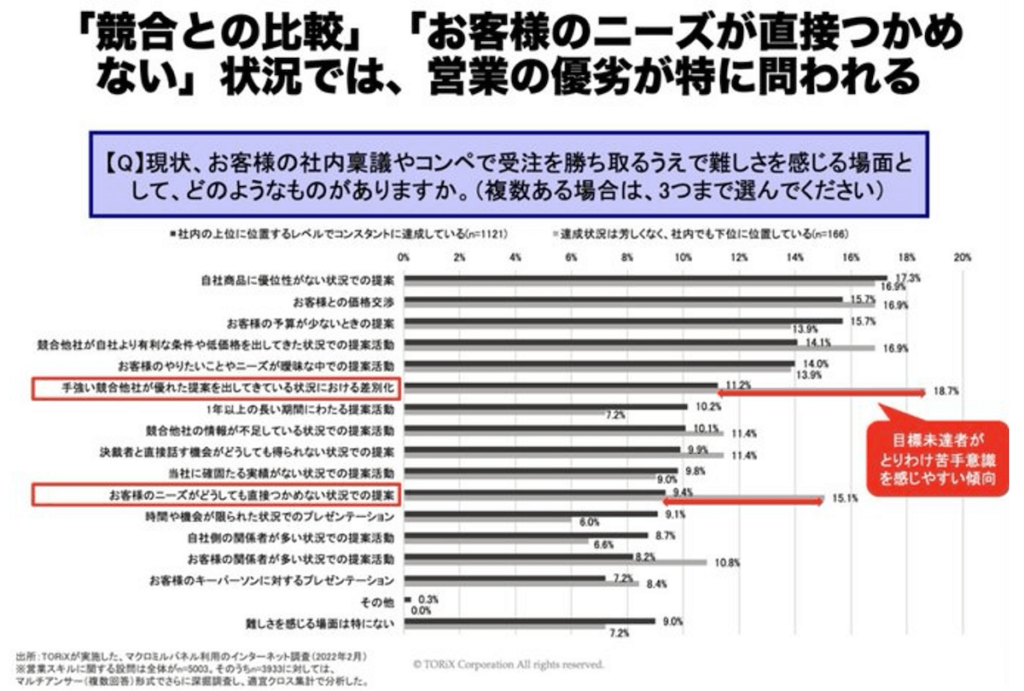

接戦案件の商談はもつれがちです。競合他社が粘り強く交渉を続け、社内の関係者も複雑であることが多いです。このような状況では、最後まで安心はできません。そのため、接戦案件においては「この後、10分程度お電話でお話できる時間はありますか?」と確認し、確実に「10分電話商談」の許可をもらっておくようにしましょう。

「聞き方」次第でお客様の反応は変わる

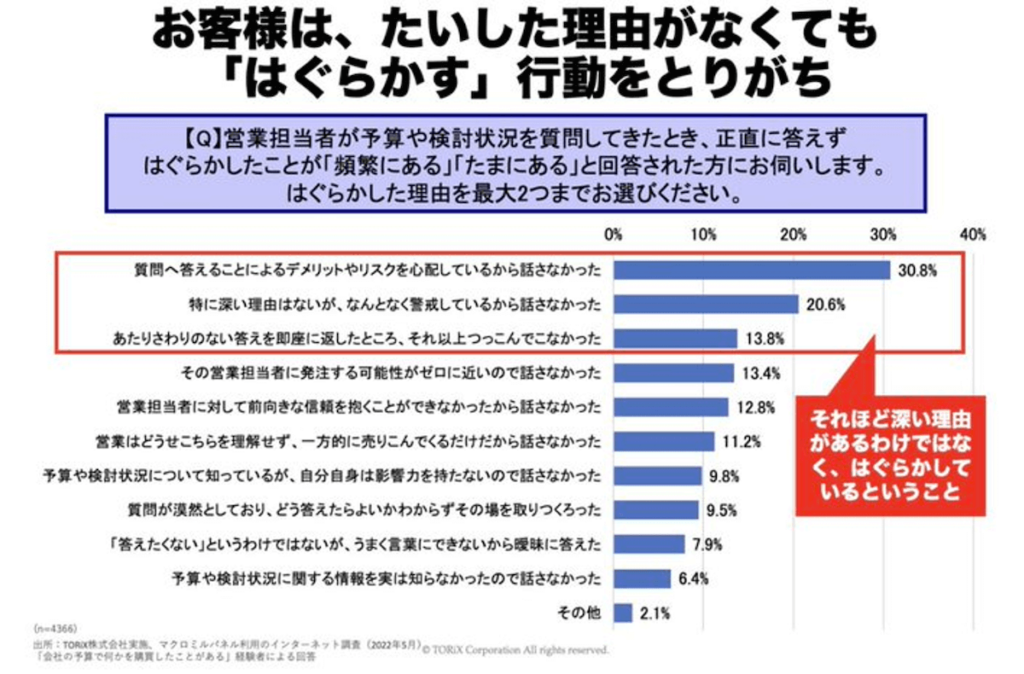

営業はよく、クロージングの段階で「何か気になる点はありませんか?」と聞きます。一通り説明をした後でお客様の異論や反論を含めて気になる点を聞き、それを払拭することでクロージングをしようと考えているのです。

しかし、「何か気になる点はありませんか?」と聞いて良い結果に繋がることはあまりありません。

大抵の場合、お客様は「ちょっと一旦持ち帰って検討してみます」「もう少し自分で整理して考えてみます」といった返答をされ、結局、受注に至る前に商談の温度感が下がってしまうのです。

では、なぜ営業は「何か気になる点はありませんか?」と聞いてしまうのでしょうか。

一番大きな理由は、「それに代わる適切な言葉がわからないため、何となく聞いてしまう」ということです。営業について特段学んだことがなくても、この質問はしやすいのです。

もう1つの理由は、「お客様が100%満足している表情をしていないので、その不安を払拭するため聞いてしまう」ということです。これはある種、合理的な考えに基づいて聞いていると言えます。

しかし、お客様からすると「気になることを言語化すること」自体が大変な作業なのです。

正確に気になる点を言葉にできれば良いのですが、そう簡単には言語化できないという方も多くいらっしゃいます。そうなると、「もう少し頭を整理して考えてみます」という返答をしやすくなってしまいます。

あるいは、何らかのネックがあったとしても、その場で指摘することの損得を考えるお客様もいらっしゃるかもしれません。気になる点について言及することで、しつこく反論されることを懸念される場合もあるでしょう。いずれにせよ、説明やプレゼンテーションをした後で「何か気になる点はありませんか?」と聞くだけでは、受注率は上がりません。

フラットに感触を聞く「言い回し」とは?

では、どのような聞き方が望ましいのでしょうか。それは、「商談終盤の10ヶ条」における2つ目の項目「提案への感触」を確認する際の聞き方にあります。

「何か気になる点はありませんか?」という聞き方は、初めから「ネガティブな要素を払拭しようとするモード」になっています。そうではなく、まずはフラットに感触を確認してみるのです。

そのときにおすすめの言い回しがあります。それは、以下のようなものです。

![]()

高橋

もし仮に5月からこれを導入するとしたら…

このように、契約して使い始める具体的な時期を言葉にして、その時点からの利用開始について議論をするのです。そうすることで、お客様も具体的な検討をしやすくなります。

そうすると、お客様も「ちょっと待って、5月から使い始めるということですか」というように急に頭を回転させ、実際に使用する場面を想像し始めます。営業としては導入にあたっての不安などを払拭したいという意図があるわけですが、それをその場で聞くにはより具体的な聞き方をした方が良いということです。

その具体的な聞き方の1つが、「もし仮に◯月からこれを導入するとしたら…」というようにスケジュールを具体的に提示することなのです。それにより、お客様に現実的な段取りについて考えてもらうことができます。上の例で言えば、「5月から使い始めるとなると、逆算していくと何月までには社内に説明して、それまでにはこういうことが必要だ…」というように考えてもらえるでしょう。

すると、そこに至るまでに必要なことが浮かび上がってきます。そうなれば、目の前に営業がいる間に気になる点や疑問点を解消しておいた方が、その先の展開がイメージしやすくなります。つまり、漠然と「何か気になる点はありませんか?」と聞かれるよりも、「もし仮に◯月からこれを導入するとしたら…」というように仮定のスケジュールを示されることで、様々な現実的な検討事項が頭に浮かんでくるのです。

そのような状況で、お客様がもし購入に対して迷っている状態であれば、購入するために営業に助けを求めたり、不明点を確認したりするようになるでしょう。

仮に購入に後ろ向きだとしても、その場合には具体的な懸念事項がコメントとして出てくるはずです。漠然と「何か気になる点はありませんか?」と聞くよりも、「もし仮に◯月からこれを導入するとしたら…」というように具体的な時期を提示することで、お客様から出てくる質問や要望も具体的なものになるのです。

「持ち帰って検討します」を無くそう

このような具体的な話し合いを、お客様が持ち帰ってしまう前に、一緒に居合わせている場ですることが最大のポイントです。

なぜこのような展開になりにくいのかというと、お客様が「目の前の営業に相談するよりも、自分で冷静に考えた方が良い結論が出せるだろう」と考えていることが多いからです。

『無敗営業 「3つの質問」と「4つの力」』(日経BP)でもお伝えしていますが、お客様からすれば「もう一度会いたい」と思える営業と出会える確率は6分の1です。つまり、6分の5はあまり期待をしていないということです。そのため、お客様としては目の前の営業に「何かを相談しよう」という意欲をそもそも持っていないことの方が多いのです。

これは営業にとっては非常に残酷な現実ですが、知っておく必要があります。なぜなら、現実がそうである以上、それを知っていれば具体的な対策を立てることができるからです。お客様に「自分の頭で冷静に考える」のではなく、「目の前に営業がいる間に必要な確認をしておいた方が良い」と考えていただくための問いかけが「もし仮に◯月から導入するとしたら…」という質問なのです。

この質問をすると、多くのことが見えてきます。「この決裁権者の承認を得なければならない」「予算をこれだけ確保しなければならない」「この人の了解を得なければならない」といった具体的な課題が浮かび上がってくるのです。そうすると、先ほどお伝えした「商談終盤の10ヶ条」が活きてきます。

取りこぼしの少ない営業組織というのは、このような点について営業に具体的なアクションの指針を示しています。そうしなければ、営業はクロージングの段階でお客様に「持ち帰って検討します」と言われてしまいます。「持ち帰って検討します」と言われてしまうと、当然ながら受注率は下がります。

時間が経つにつれてお客様の熱量は下がっていきますし、営業としても何がネックなのかが分からないままになってしまいます。今回お伝えしたことを実行し、そのような取りこぼしをなくしましょう。