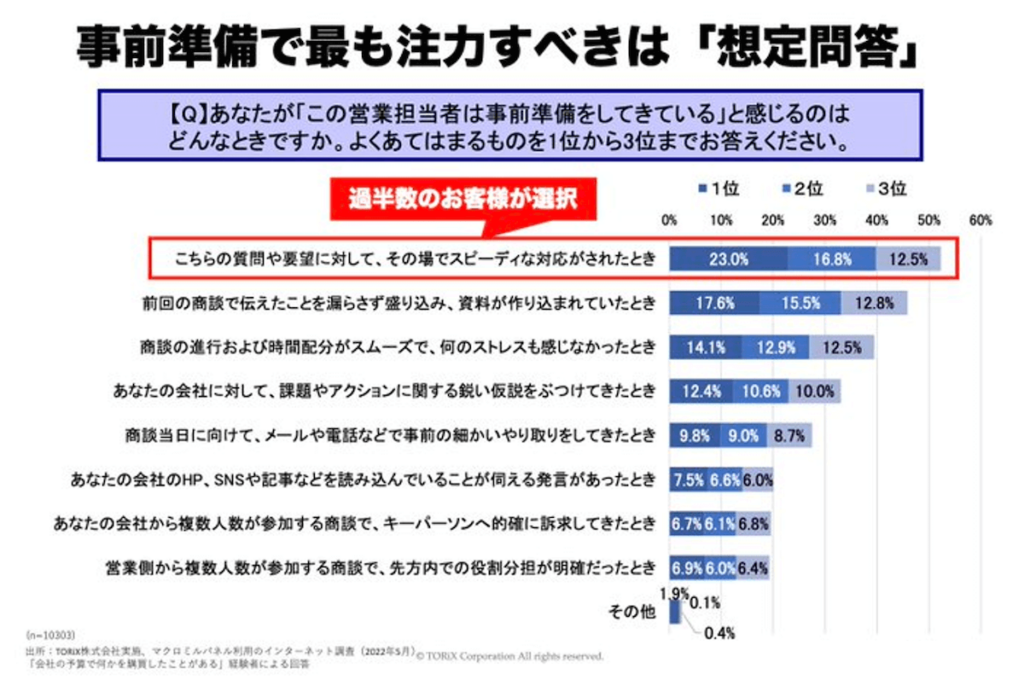

事前準備で重要なのは「想定問答」

商談の事前準備と言えば、多くの方が「お客様の会社のホームページを見る」「お客様に提案する仮説を考える」ことを思い浮かべるかもしれません。

しかし、実際に注力すべきは「想定問答」です。お客様は質問や要望に対する受け答えを通じて、営業の準備の質を判断しています。どのような質問や要望が来るのかを最大限考え尽くした事前準備が非常に重要です。

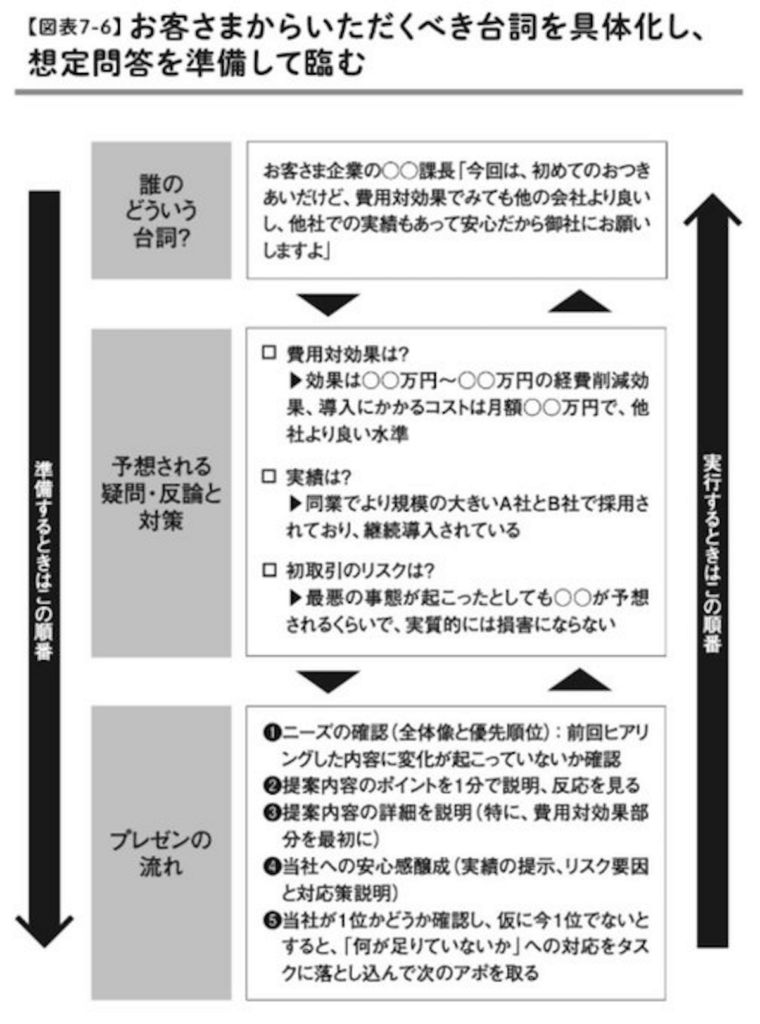

想定問答は、単に「お客様からどのような質問や要望が来そうか」を考えることからスタートするのではありません。まずはゴールを設定します。お客様にとっても、自社にとっても理想的なのはお客様の課題が解決され、自社の提案が最良の選択であると納得していただくことです。事前準備では、このゴールを達成するにはどのようなネックがあるのかを考えましょう。

商談のゴール設定は「◯◯を合意する」といった表面的なものに留めず、具体的に「お客様に言っていただきたい台詞」まで明確にしておくことが推奨されます。なぜなら、台詞レベルまで具体化しておけば事前の段取りがより緻密になり、商談が成功したかどうかが明確になり、たとえ目標に到達できなかったとしても商談後の有意義な振り返りが可能になるからです。

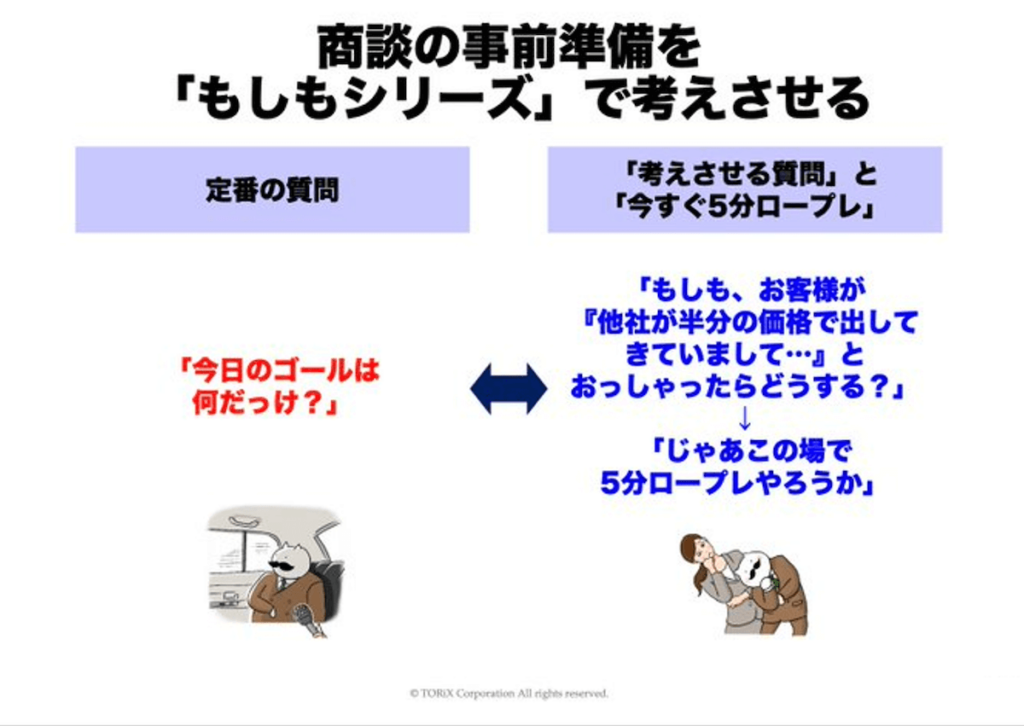

想定問答の質を高めるためには営業が単独で考えるよりもマネジャーが介入して「5分間ロールプレイング」を実施することが効果的です。マネジャーがお客様役を演じ、「こんなことを言われたらどう対応するか」というシナリオを事前に練習することで商談のイメージが具体的になります。

「FAQノート」で事前準備をしよう

想定問答においては、効果的に準備できる人とそうでない人の違いが出ることがあります。その差は、お客様の頭の中をどれだけ予測できているかに関わります。

例えば、通販サイトでは「お客様からよくあるご質問(FAQ)」を設けて、お客様の不安を事前に解消しています。そのように、営業においてもFAQのような準備をすることが有効です。

「FAQ力」を高めるためにはお客様から受けた質問を記録しておくノートを作成することが有効です。

ノートのページを左右に分け、左側にはお客様からの質問を書き、右側にはその質問にどう答えるかを書きます。このノートには商談後に実際に聞かれたことやその回答を書くだけでなく、商談前にも聞かれそうなことを予測して書き込んでおきます。それによって、質問が来た際にスムーズに対応することができます。

さらに次のステップとして重要なポイントが「一段抽象化する」ということです。

お客様に提案をすると「もう少しこうしてもらえないか」といった細かな要望がよくきます。しかし、そのような要望にひとつひとつ細かく対応していくと膨大な工数がかかってしまいます。そのため、お客様の疑問に対して一段抽象化した回答を事前に用意し、それをお客様から聞かれる前に説明するのです。

重要なのは「一段抽象化された視点」

例えば、新人研修に関するサービスを提供していると次のような要望がよくきます。

![]()

お客様

うちの新人はなんでもすぐに質問してきて、自分で考えようとしないんです。だから、自分で考える力を養う要素をこの資料のこのページに加えてもらえませんか。

そのような細かい要望にひとつひとつ答えることは非常に大変です。

そういった細かな要望が生じないようにするには、商談をする前にお客様から上記のような要望が出てくることを想定し、それに対して一段抽象的な視点で提案内容を考えます。

この例で言えば、「新入社員が自分で考える力を養うにはどうすればよいか」といった視点で捉えるのです。

そして、次のように研修の狙いと設計意図をお客様から要望がくる前に説明します。

![]()

営業パーソン

今回の研修では、新入社員の方が自ら考える力を身につけられるように全体的な設計をしています。いくつか具体例を挙げますと…

このように、きちんとした方針に基づいた内容であることを先に伝えることで細かなリクエストは次第に減っていきます。

なぜなら、お客様がこちらの設計に介入すると全体のバランスが崩れてしまうからです。

例えば、レストランでシェフは全体として味が調和するように料理を創り上げています。それに対して、「私はカツオ出汁が好きなので、カツオ出汁を入れてくれませんか」と言ったとしたら、その料理全体の調和が損なわれてしまいます。

このように、一部を変えることで全体の調和が損なわれるとなれば、お客様も細かい要望を出そうとは思いません。

ただし、こうした説明も慎重なさじ加減が必要です。あまり最初からお客様からの要望が来ないように防御的になりすぎると、お客様は「要望を聞き入れてくれない」と感じてしまいます。そこで、会話のキャッチボールを重ねながらスムーズに納得していただくためのやりとりをすることが重要です。

事前準備はステップバイステップで

これらのステップをいきなり全てやろうとすると難易度が高くなりますが、ひとつずつ順番にやることで取り組みやすくなります。

まず最初のステップとして、FAQ形式でお客様からの質問や要望を記録し、それに対する回答を用意します。

次に、実際に商談でお客様から類似の質問や要望をされた際にそのFAQに基づいて回答するようにします。

それができたら、次は個別の質問や要望に対してひとつひとつ応えるのではなく、さらに一段上の抽象的な視点で応えることができないかを考えます。

そして、その抽象的な視点での提案が伝わるように表現を工夫し、お客様の納得を得やすいようにして、細かな質問や要望が生じないようにします。

最後に、一方的な営業にならないようにお客様の声に耳を傾ける「会話のやり取り」をデザインします。

この一連の流れを事前に準備できるようになれば、非常に質の高い商談ができるでしょう。