接戦案件のクロージングでやるべきこと

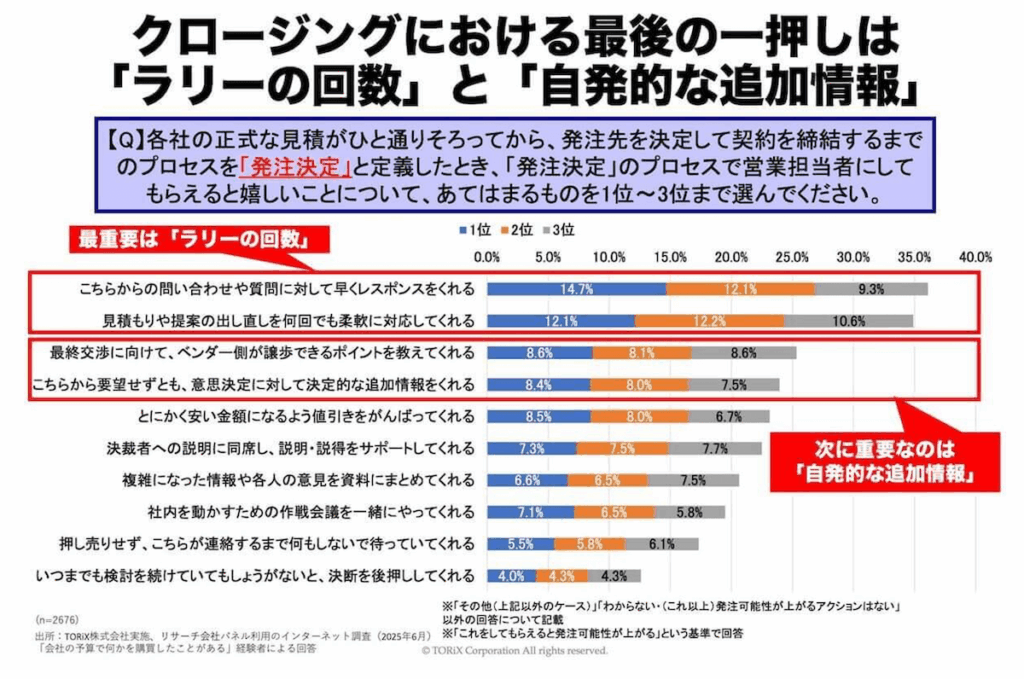

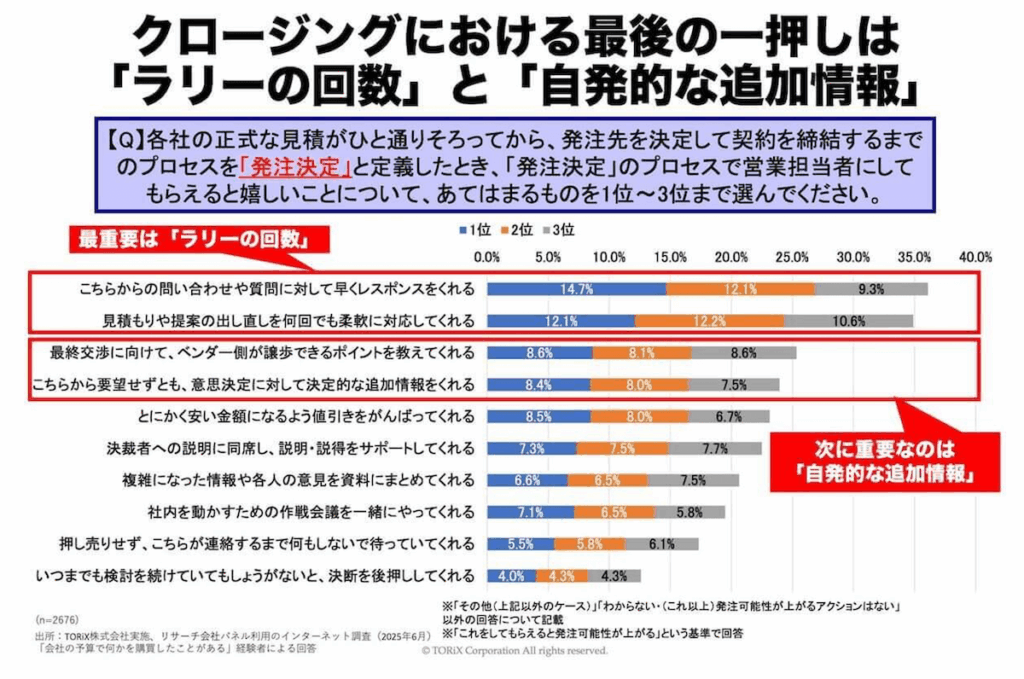

クロージングにおける最後の一押しでは、「ラリーの回数」と「自発的な追加情報」がカギとなります。「勝手に回答期限を切る」「何もしないで待つ」といった対応は、お客様が求めることとして最下位の回答です。提案の最終段階では「お客様とラリーが続く状態」を作り、「これはどうですか?」と情報を提供できる展開にすることが重要です。

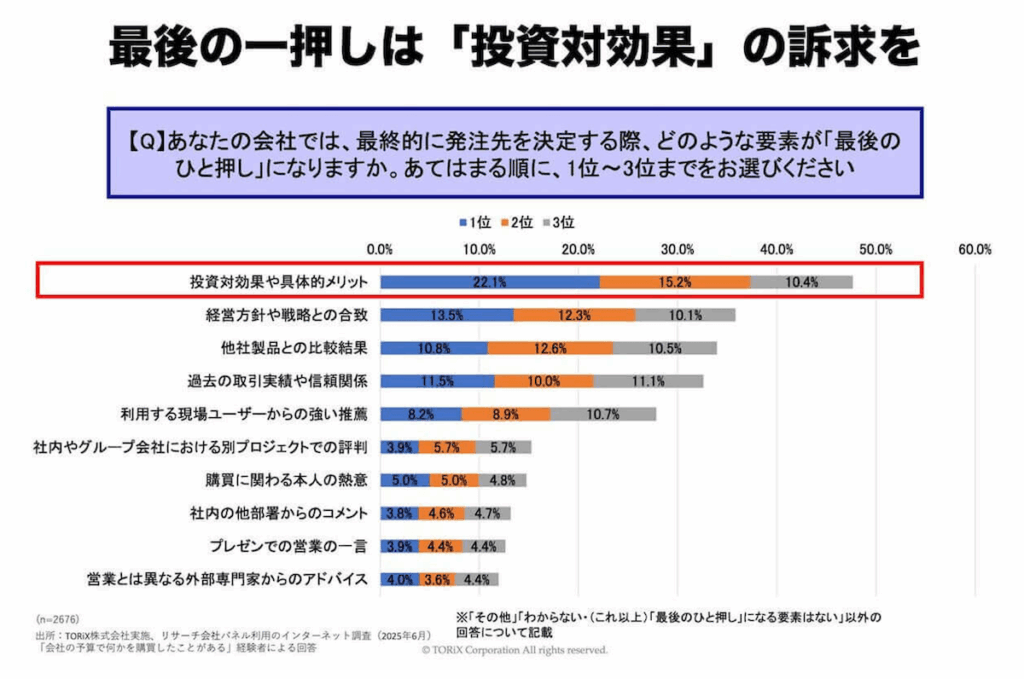

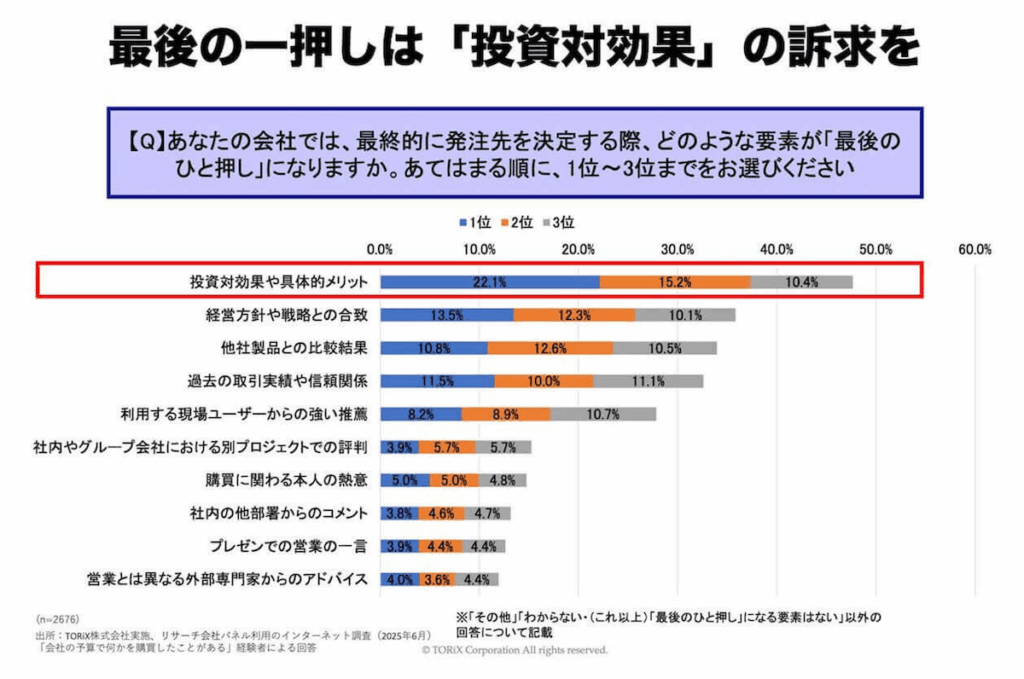

最後の一押しとして実際にお客様にとって決め手となるのは「投資対効果」に関する情報です。次いで「経営方針や戦略との合致」「他社製品との比較結果」「過去の取引実績や信頼関係」が並びます。投資対効果についてクリアにするコミュニケーションは、いくらやってもやりすぎることはありません。

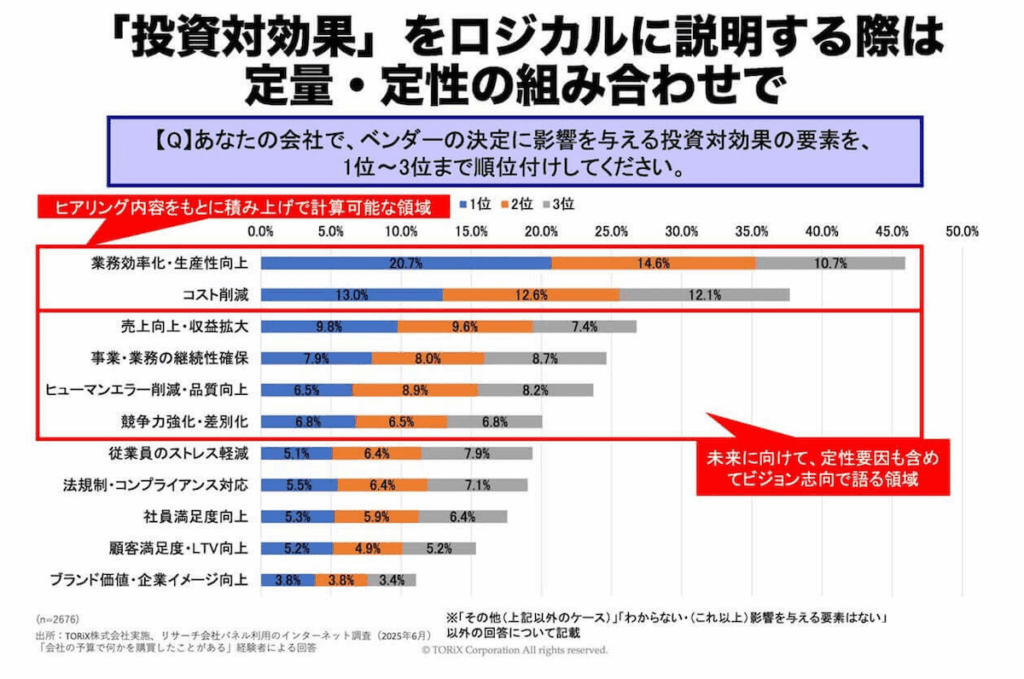

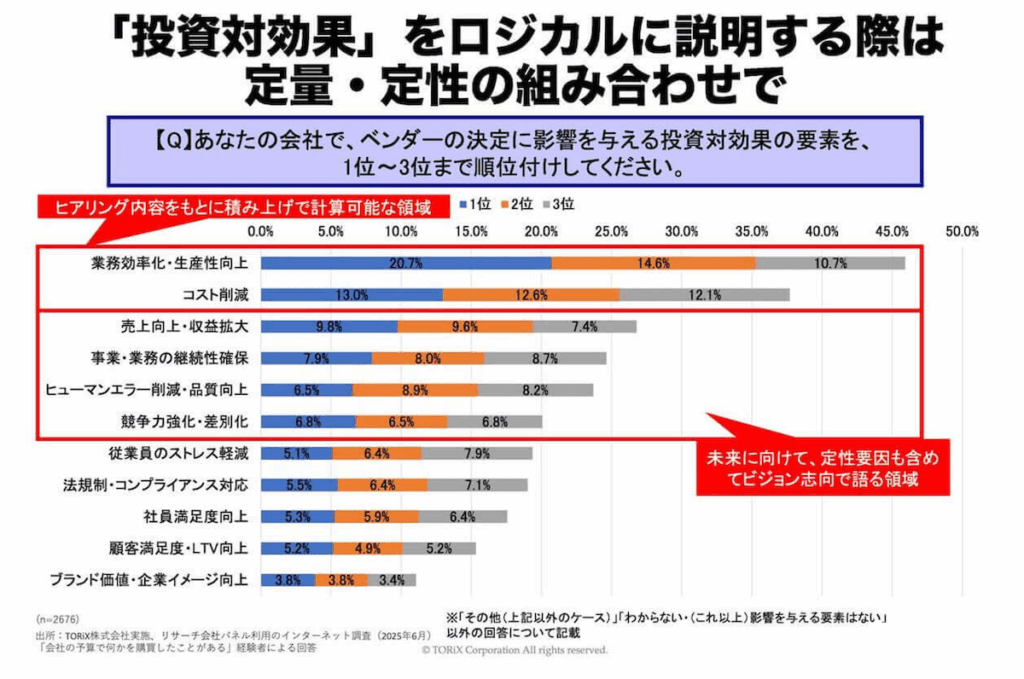

選定に影響を与える投資対効果でトップに来るのは「業務効率化・生産性向上」で、その次が「コスト削減」です。これらはヒアリング内容をもとに積み上げることで計算可能な領域です。次に来るのは「売上アップ」「事業の継続性」「品質向上」「差別化」など、未来に向けて定性要因も含めてビジョン志向で語る領域です。

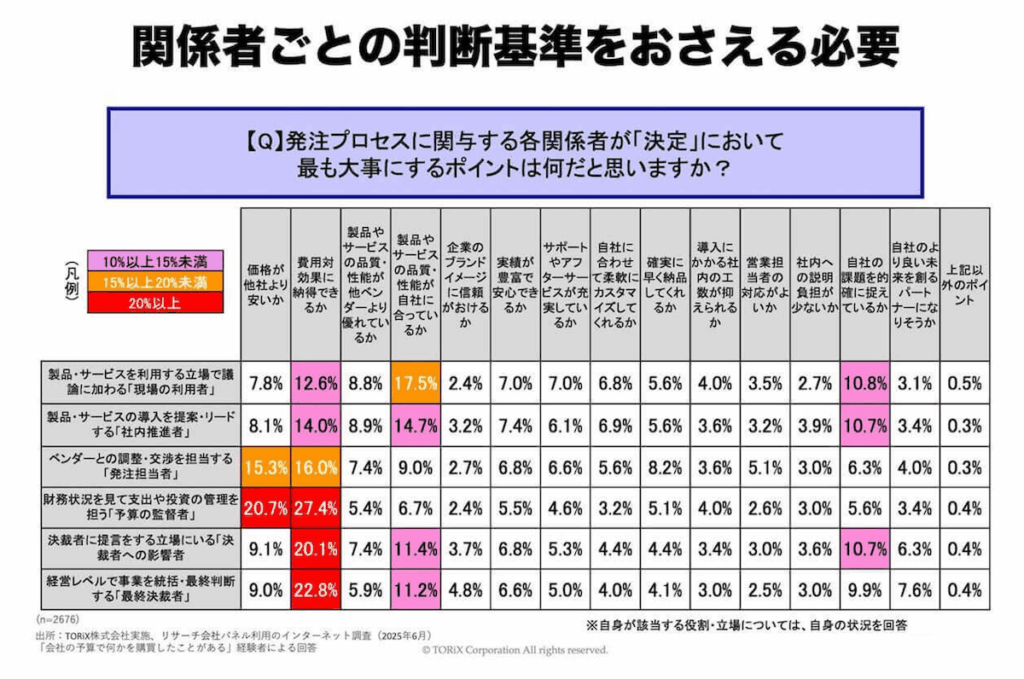

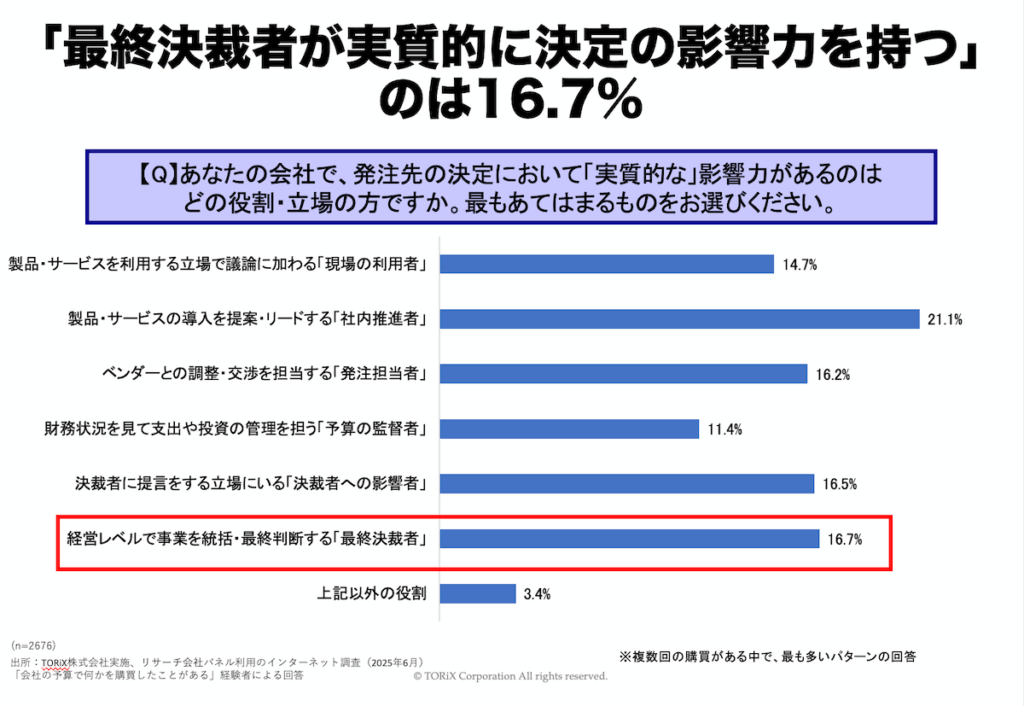

また、購買活動には多種の関係者が存在します。「現場の利用者」「社内推進者」「発注担当者」「予算の監督者」「決裁者への影響者」「最終決裁者」それぞれの役割を担う人物が何を重視しているかを押さえておくことが大切です。営業から見えないところに多くの関係者が存在するため、「点」ではなく「面」でコミュニケーションする必要があります。

カギを握るのは「ラリーモード」

接戦案件の場合、最終局面で持っていきたい理想の状態は「ラリーモード」に尽きます。お客様と密度高くやり取りが続いている状態です。

お客様に「検討しますのでお待ちください」と言われてシャットアウトされていると、多くの営業は「これは厳しいのかな」と思うはずです。「検討しますのでお待ちください」と言われることをゼロにすることは難しいですが、ここでお客様の立場に立って「本当は決めなくてはいけないのに、決めきれない状態」がどのようなものかを想像してみましょう。

「本当は決めなくてはいけないのに、決めきれない状態」は、お客様にとっても苦しいです。結論を出さなくてはいけないのに結論が出ないわけですから、やはり「決めたい」という思いはあるわけです。

では、なぜ決めきれないのかというと、「決めてしまうと、他を諦めなくてはいけないから」です。

人間というのは心理的に「何かを諦める」ということに関してはかなり強い抵抗が湧き起こってくると心理学的には言われています。何かを決めることで損をする可能性が残っていたら、やはり決断するのは怖いです。

この状態というのは、お客様からしても決して快適ではありません。そのため本来はお客様としても決めたいわけなのですが、それでも決めるということに対する抵抗があるということを押さえておく必要があります。

「決められない」ということは「どこがいいかということについてまだ確信が持てていない」ということです。

お客様には「自分の選んだ選択肢を正解だと思いたい」という思いがあります。

通常、お客様は発注の見込みがない会社と最終局面で「ラリーモード」はしたくありません。発注の見込みがないのにやり取りが多いのは手間だからです。

そうすると、忙しい中で最終局面においてやり取りの往復をしているということは、まずその時点でお客様からすると「切りたくない選択肢」に浮かび上がりやすくなるのです。最終局面でやり取りを往復していると、お客様としては「この会社を切るのは惜しい」というか気持ちが湧き起こってくるのです。「せっかくここまで来たのだから、無駄にしたくない」という思いです。

先ほど「決めるのに抵抗感があるのは人の自然な心理である」という話をしました。同様に、「途中まで密にやり取りをしていたところを切りたくない」という気持ちも、人の自然な心理なのです。

「各社の正式な見積がひと通りそろってから、発注先を決定して契約を締結するまでのプロセスを『発注決定』と定義したとき、『発注決定』のプロセスで営業担当者にしてもらえると嬉しいことについて、当てはまるものを1位〜3位まで選んでください」という設問で一位と二位に来る回答が「こちらからの問い合わせや質問に対して早くレスポンスをくれる」と「見積もりや提案の出し直しを何回でも柔軟に対応してくれる」です。これもまさに「ラリーモード」です。

お客様からしても、これは実際に嬉しいということです。「最終決定をしたい」というときに、例えば「社内で反対が起こるかもしれない」「議論が起こるかもしれない」という状況でずっとラリーができるというのは安心材料になるのです。

その次には「最終交渉に向けて、ベンダー側が譲歩できるポイントを教えてくれる」「こちらから要望せずとも、意思決定に対して決定的な追加情報をくれる」ということが挙げられます。両方とも「ベンダー側からの追加の情報提供」を指しています。

「投資対効果」は2つの切り口で

では、その「追加情報」は何があるといいのでしょうか。

ここで、また次の設問です。「あなたの会社では、最終的に発注先を決定する際、どのような要素が『最後のひと押し』になりますか。あてはまる順に、1位〜3位までをお選びください」という設問では、「投資対効果や具体的メリット」という項目が目立って一番多い回答でした。最後のひと押しは「投資対効果」ということです。

投資対効果には2つの切り口があります。1つは「投資対効果があることを証明する」という切り口、もう1つは「いざ買った後に投資対効果を高めるためにどうするか」という切り口です。2つ目は抜けがちなので注意が必要です。

1つ目は、例えば「当社の商品・サービスは投資対効果が高い買い物です」と説明する。これはよく取られるアプローチです。例えば、「他のお客様では当社の商品・サービスをご利用いただいて、コストがこれだけ下がりました」「売り上げがこれくらい上がりました」といった実例を示すのです。これは投資対効果を示すよくあるパターンです。

ただし、それだけだと片方しかできていません。2つ目は、「いざ買っていただいた後に投資対効果を高くするためにどうするか」についてのアドバイスです。

お客様が商品・サービスを購入しました。「そこから投資対効果を得よう」となった時に、営業側だけの努力でできるかというと、そうではないケースがほとんどです。特にBtoBの場合、「こういうことをやっていただくと投資対効果がより上がります」ということを具体的に示すと、お客様としては投資対効果を高められる実感が湧いてきます。

多くの営業は「投資対効果の高さを示す」ということに一生懸命になりがちですが、それは全体の2分の1であり、もう片方の2分の1というのは「投資対効果を高めるために何ができるかを示す」ということなのです。

次に来る項目は「経営方針や戦略との合致」「他社製品との比較結果」「過去の取引実績や信頼関係」などです。この辺は難しいところではありますが、「経営方針や戦略との合致」をしっかり示せると、お客様からすれば買う理由になりやすいでしょう。

「他社製品との比較結果」についてはあまりにも露骨な比較をしだすと、お客様は「話半分に聞く」ということがあります。しかし、客観的な数字や機能のある・なしによって示せるところがあれば、それは1つの材料になり得ます。

「過去の取引実績や信頼関係」というのは、既存のお客様とは取り引きがしやすいということです。

お客様の関係者を把握して「想定外」をなくそう

次の設問が「あなたの会社で、ベンダーの決定に影響を与える投資対効果の要素を、1位〜3位まで順位付けしてください」というものです。この設問で1位と2位に来るのは「業務効率化・生産性向上」「コスト削減」です。「業務効率化・生産性向上」のスコアは目立って高いです。

注目すべきは、「売上向上・収益拡大」という項目が3位に来ていることです。「売上」というのは不確実性が高いわけですが、「効率化できます」「コストが下がります」というのは比較的言いやすいのです。お客様からしっかりと情報をヒアリングしていれば、「こういうふうに効率化できます」「こういうふうにコストが下がります」というのは比較的言いやすいわけです。

その次に「事業・業務の継続性確保」「ヒューマンエラー削減・品質向上」「競争力強化・差別化」という項目が来ます。この辺は未来のことなので、どれだけ言葉を尽くしても「本当にそれって確かなの?」と言われると「いや、それは仮定の話です」となりやすいです。もちろんないよりはあった方が良いわけですが、やはり業務効率化やコスト削減の方が確実に言いやすいということになります。

こういったやり取りをしていく中で気をつけなくてはいけないのが、お客様の側に複数の関係者がいるということです。今回2676人を対象に調査を実施して非常に実感したのは、「いかに多様な関係者が関わっているか」ということです。この「いかに多様な関係者が関わっているか」ということが、営業側からすると想像しにくいのです。直接会えていない関係者も多いため、どういう人がいるかもよく知らないというケースもあるかもしれません。

今回の調査で明らかになったことのひとつに「最終決裁者が実質的な影響力を持っているケースは実に少ない」ということがあります。

全体の約16%です。つまり、6分の1程度ということです。残りは「最終決裁者」以外の人が実質的な影響を与えているということになります。「誰か1人が決定的な影響力を持って決める」ということはないわけではないものの、決して多くはないということです。これは、押さえておいた方が良いポイントです。

最終局面において、認識していなかった関係者の一言によって想定外のことが起こらないように、関係者はどういう方がいるかを押さえておくようにしましょう。