予算化のカギは「レスポンス」と「やりとりの往復」

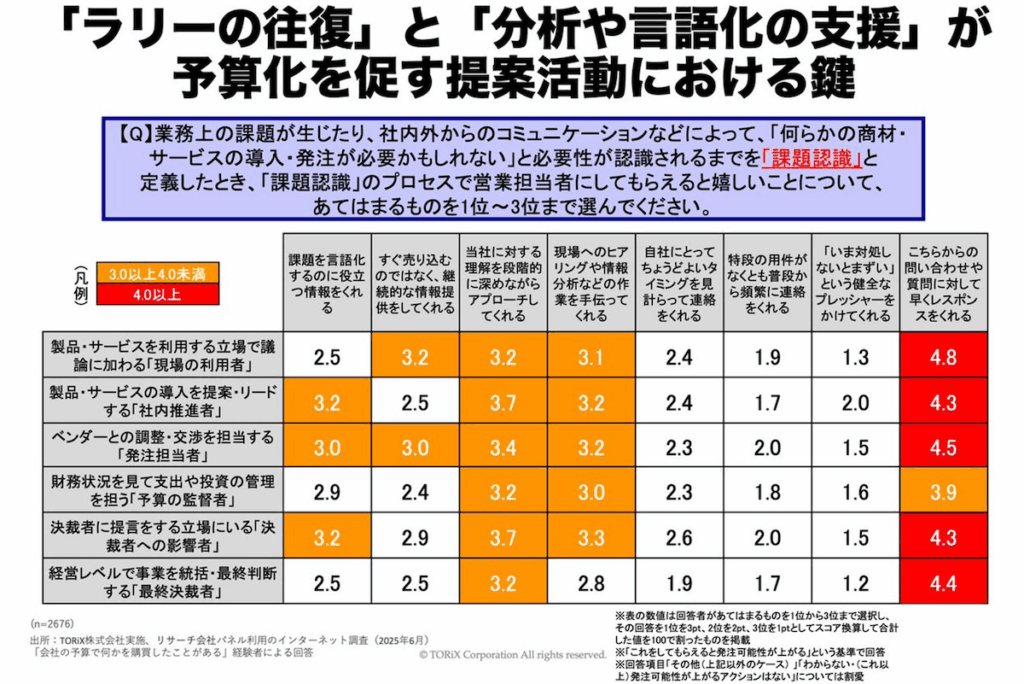

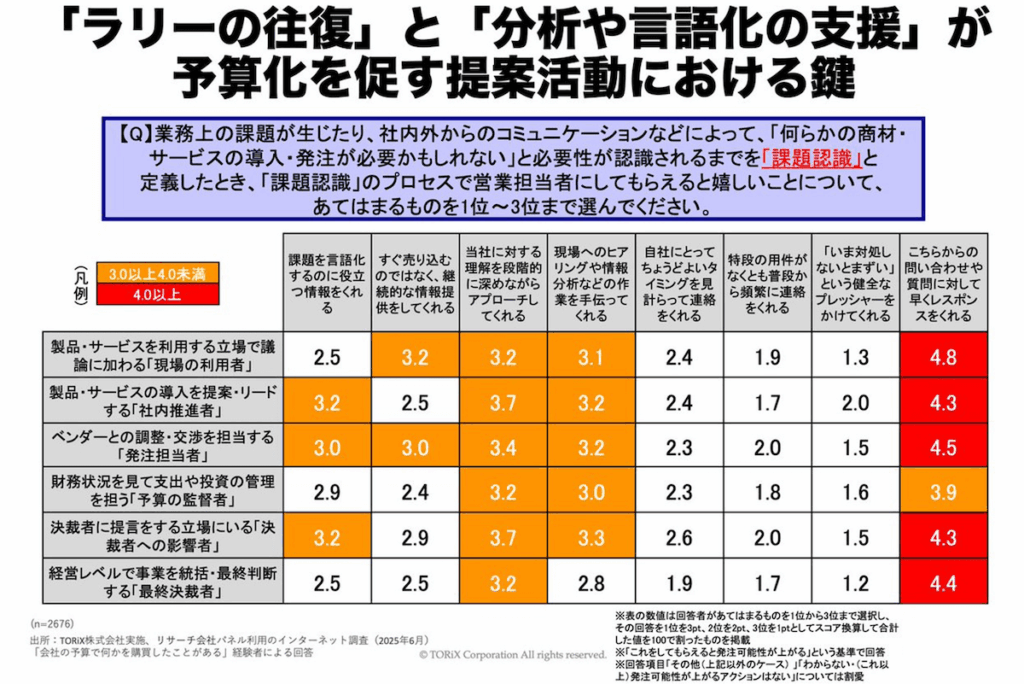

お客様側の関係者が多いケースで「予算化」するためのカギは「レスポンス」です。お客様には「段階的に理解を深めながらアプローチしてほしい」という意向があります。その次にくるのは「分析や言語化の支援」です。「単に連絡するだけ」の行為はインパクトが小さいことに注意する必要があります。

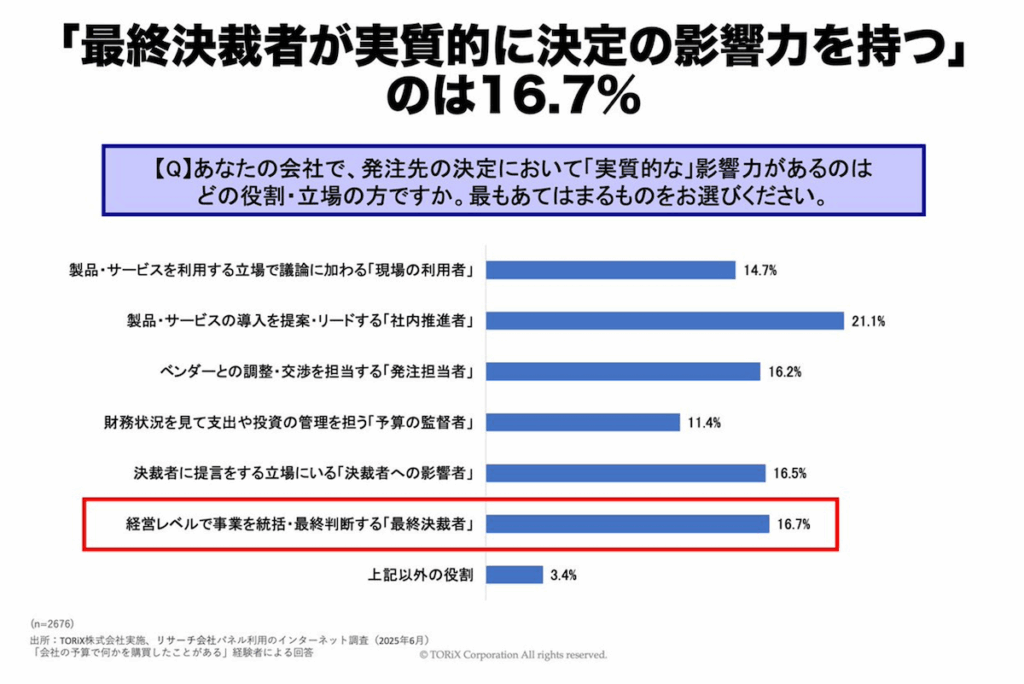

当社が実施した購買側2676人への定量調査で得られた示唆は「主導権の分散」でした。最終決裁者が実質的に影響力を持つ案件は全体においてたった16.7%でした。もはや営業からすれば「どの人物が決める影響力を持っているのか」は読み切れません。役職が高い人物に会えればそれでいいかというと、それほど簡単な話ではありません。

今回の調査ではお客様の購買活動を5段階のプロセスで区切り、各プロセスで営業にしてもらえると嬉しいこと(「これをしてくれたら発注確率が上がる」ということ)を聞きました。

その結果、5段階それぞれで「レスポンス」は上位に来ています。

しかし、この表を見る際は「スコアが高いところ」だけでなく「スコアが低いところ」にも目を向けることが大切です。

「スコアが低いところ」では、色が付いていないところがあります。全関係者において色が付いていないところが3つあります。「自社にとってちょうどよいタイミングを見計らって連絡をくれる」「特段の要件がなくとも普段から頻繁に連絡をくれる」「『いま対処しないとまずい』という健全なプレッシャーをかけてくれる」というものです。

特に「『いま対処しないとまずい』という健全なプレッシャーをかけてくれる」という項目は最も低いスコアです。お客様からすれば「ありがたい度合い」が一番小さいものです。

左から2番目の項目を見ていただくと、「すぐ売り込むのではなく、継続的な情報提供をしてくれる」とあります。これは「現場の利用者」と「発注担当者」にとっては「ありがたい」ということです。

継続的にお客様と関係を持つということはどんな営業もやろうとしていると思いますが、単純に連絡をするだけや、簡単な挨拶だけではやはりインパクトが小さいです。「継続的な情報提供」も、そこまでスコアが高いわけではありません。

1番のポイントは「やりとりの往復を発生させること」です。「やりとりの往復を発生させる」には、お客様が営業をどのように頼ったらいいのか、どうすると営業を上手く活用できるのかといったことについて指針を示すことが重要です。それには表の回答にある通り、「課題を言語化するのに役立つ情報を送る」「現場へのヒアリングや情報分析などの作業を手伝う」ことが大切です。

ただし、ヒアリングや分析などの作業を手伝うにはハードルがあります。ヒアリングや内部の情報というのは、通常は外部の会社はそれほど簡単にはアクセスできないからです。

例えば営業から「もしよろしければ、現場のヒアリングをお手伝いします」「内部の分析をお手伝いします」と言ったとしても、「いや、そう簡単に内部情報を外部の方に公開するわけにはいきません」となるのです。

お客様の課題を言語化しよう

そこでカギとなるのが「課題を言語化するのに役立つ情報」です。

「課題を言語化するのに役立つ情報」とはなんでしょうか。例えば、1つは他社事例です。「他の会社ではこういうことで悩んでいました」といった情報です。そうすると、「うちの会社もそうなんです」となりやすいです。

もしくは、課題をいくつか並べてみることによって、その中から「うちの場合はこれだな」と選ぶというパターンもあります。例えば、「他の会社ではこんな課題がよく出てきます」といったように1番から順番に番号が振ってあるとします。そうすると「うちの会社でいえば、1番と7番と14番ですね」というように、いくつかある課題の中からその会社に合った状況を選択するというやり方は現実的で使いやすいです。

その上で、それがどのようなことが原因で、どういうふうに対処したらいいのかというところまで提示されていればその後の検討がとてもしやすくなります。

買う側であるお客様がどのように仕事を進めているのかということをほとんどの営業はあまり知らずに営業活動をしています。そのため、予算を使う場面におけるお客様の課題を認識するのは多くの営業にとって大変なことなのです。

先日、当社のあるメンバーから「このサービスを会社で導入してもらえませんか」という提案が当社代表の高橋にありました。しかし、高橋は「すみません、それはちょっと難しいです」と断ったのです。それはなぜかというと、メンバーが何人かいる中で「Aさんは困っているのだけれど、Aさん以外のメンバーから困っているという声が聞こえてこないから」でした。そのため、高橋はその問題はAさん固有の問題であると判断をしたわけです。

そのメンバーとしては「有料のこのサービスを会社で導入して使いたい」ということだったのですが、会社として検討するまでには至らなかったのです。

では、どのようにするとそれが予算化するまでのレベルになるのでしょうか。それには、「課題の影響範囲」と「汎用性」がカギとなります。多くの購買担当者はこの2つの観点を重視して購買の判断をするのですが、それがものすごく難しいのです。「これは本当に予算を使う価値があるんだ」ということを皆に納得してもらえるように説明するのは難しいからです。

営業の送った資料が一度でたまたま「当たる」ということはあまりないわけです。だからこそ、お客様と課題の認識を揃えるには「やりとりの往復」が必要なのです。

![]()

営業パーソン

このような情報があります。

![]()

お客様

これちょっと違うんですよね。

![]()

営業パーソン

こちらはいかがですか?

![]()

お客様

この部分はその通りですが、他の部分はうちには当てはまりませんね。

![]()

営業パーソン

では、こういうのはいかがでしょうか?

重要なのは「議論のテーブルに載せること」

では、どのようにしたらこういったやり取りが発生するのでしょうか。

そもそも、お客様は「この段階で営業に自社の相談をしていいのか」がわかりません。

「営業は商品やサービスを売るのが仕事だ」とお客様が思っていれば、本格的に「買う」と決めたのであればまだしも、買うかどうかもわからない段階で自社の課題についての相談をしていいのかどうかわからないのです。当然、お客様は多少は遠慮します。

場合によっては「サービス内容と料金がわかるような資料を送ってください」というリクエストをするかもしれませんが、その情報がお客様側の課題を言語化するのに役立つかというと、そうとは限りません。営業が送るサービス紹介資料や料金プランは「課題の解決策」に関するものです。「課題を言語化すること」とは別の話なのです。

ポイントは「『この課題はきちんと会社でお金を使って対処するべきだ』ということを議論のテーブルに載せることができるかどうか」です。

そのような議論や検討がしやすいようなお膳立てをすることは難しいです。営業は「売り込み」になると解決策の方に行きます。その前段で「この課題は確かに影響が大きいし、何とかした方が良いですね」という議論を巻き起こす必要があるということです。

今回2676人の定量調査を実施して感じたのは、「営業の仕事は明らかに難しくなっている」ということです。やはり昔ながらのやり方で「連絡をするだけ」とか「ただ仲良くなろうとして共通の話題を探す」といったアプローチは効果的ではなくなってきています。逆に、お客様との活発なインタラクションを生み出せる営業は非常に強いです。このコントラストが今回の調査ではっきりと出てきました。

「お客様との活発なインタラクションを生み出す」というのは、お客様に「そうそう、そうなんだよ」というアクションが起こり、打てば響くような反応をし、お客様の購買作業を進めることができるということです。それが、これからの営業に求められるひとつの要素であると言えるでしょう。