法人営業において差が生まれるポイント

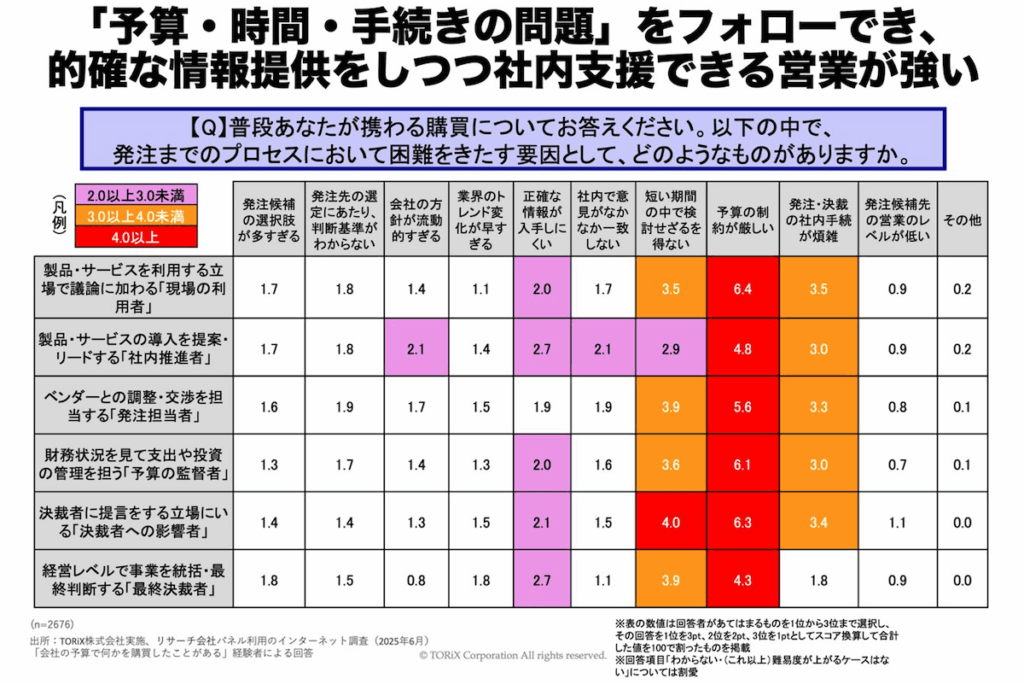

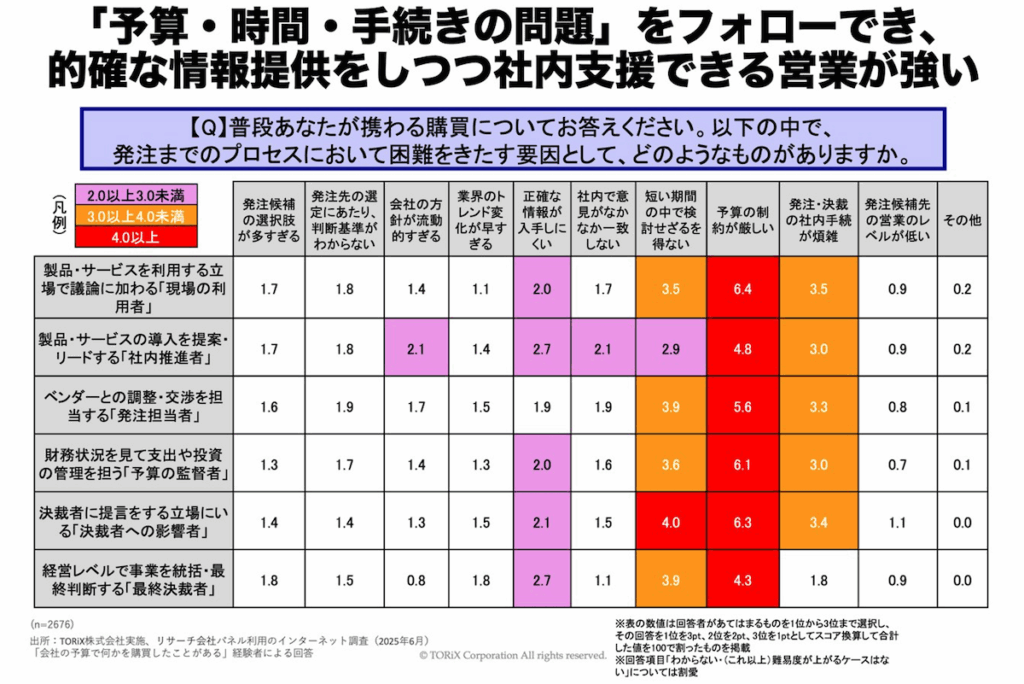

「お客様のお困りごとを解決せよ」とよく言われますが、特に大手企業向けの営業では「予算・時間・手続きの問題」をフォローでき、的確な情報提供をしつつ社内支援できる営業が強いです。筆頭にくるのは「予算の制約へどう対処するか」という点です。次が「時間・手続きの問題」です。さらに、見落とせないのが「情報提供」です。

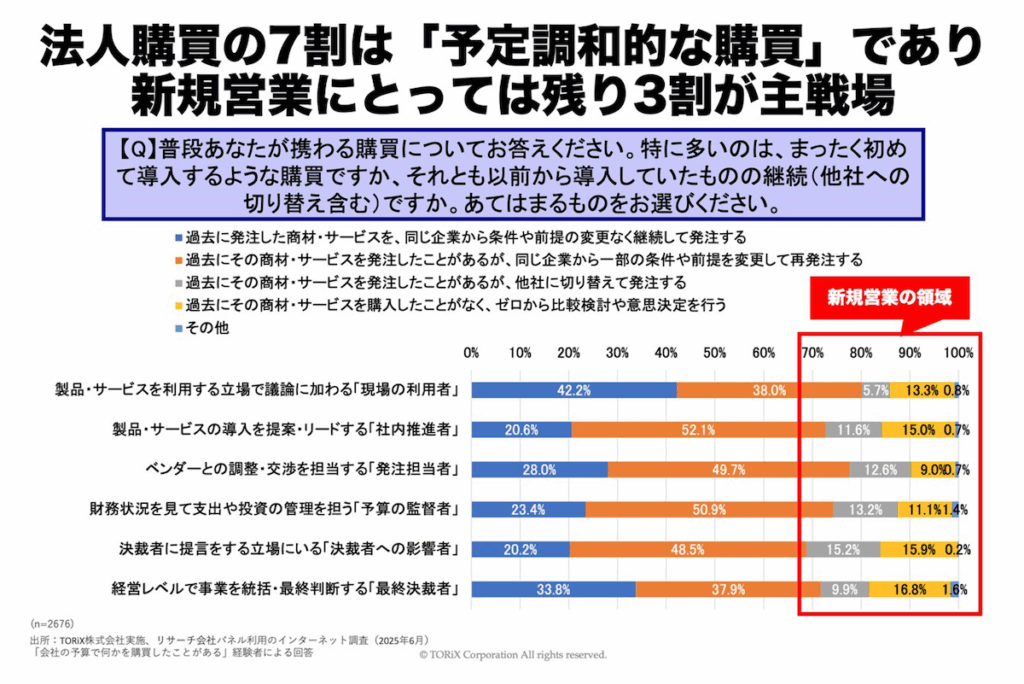

そもそも、法人購買の7割は「予定調和的な購買」であり、新規営業にとっては残りの3割が主戦場となります。購買予算の大半は「予め路線が決まっているお金の使い道」に充てられています。即ち、購買側のチームは「どうお金を使うか」に対して熟練した集団ではないことを心得ておく必要があります。

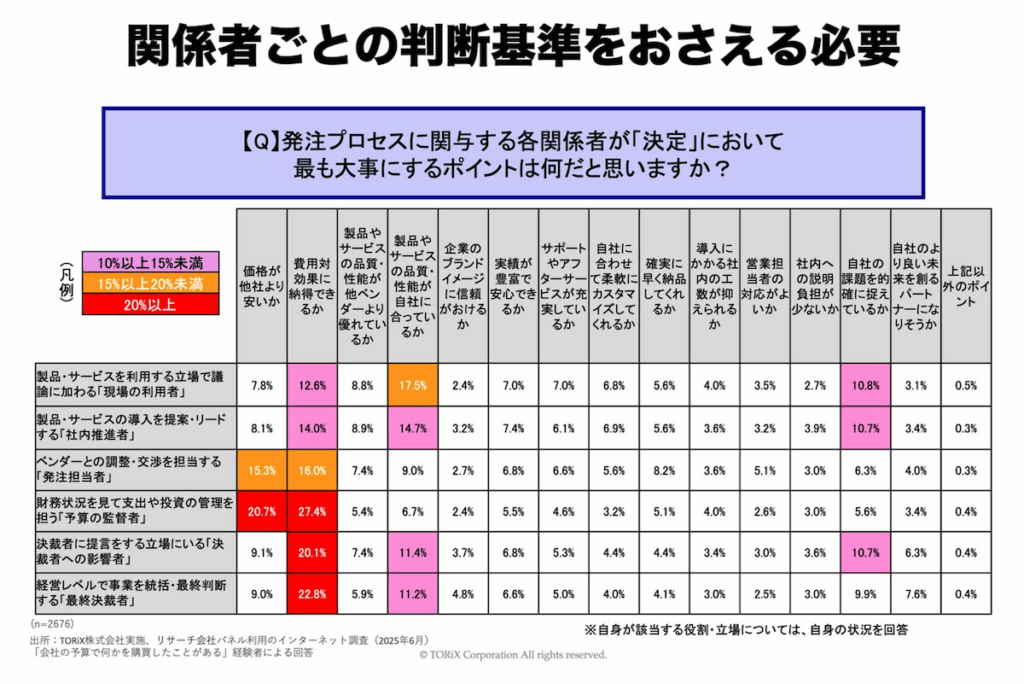

法人購買においては関係者ごとに重要視する判断基準が異なります。「他社との違い」はそこまで重要視されませんが、「費用対効果」はどの役割でも筆頭にあがります。業務や事業サイドは「課題の把握」と「自社へのフィット感」が重要ですが、予算監督者の「価格が他社より安いか」とのせめぎ合いをどう社内コミュニケーションしていただくかが課題となります。

法人営業では「関係者ごとの物の見方」を把握しよう

大手企業には多くの関係者がいます。そのため、関係者ごとの物の見方を把握できるように今回は6つの役割別に比較を行いました。

1つ目の役割が「製品・サービスを利用する立場で議論に加わる『現場の利用者』」、いわゆるユーザーです。例えばITサービスで言えば、実際にそのサービスを現場で使うことがある人たちのことです。

2つ目が「製品・サービスの導入を提案・リードする『社内推進者』」です。いわゆる外資系の企業などでよく使われておりますが、MEDDIC(メディック)の方法論で言えば「チャンピオン」という位置づけになります。

3つ目が「ベンダーとの調整・交渉を担当する『発注担当者』」です。いわゆる窓口でお客様のカウンターパートとなる方です。

4つ目が「財務状況を見て支出や投資の管理を担う『予算の監督者』」、いわゆるお金に関する権限がある方です。例えば購買部門があるような会社であれば、購買部門の責任者になります。

5つ目が「決裁者に提言をする立場にいる『決裁者への影響者』」です。いわゆる「ゲートキーパー」などと呼ばれることもあります。例えば、最終的に事業部長が決裁をする立場だと仮定すると、その事業部長に対して提言をする立場にいる方(部門長など)ということになります。

そして6つ目が「経営レベルで事業を統括・最終判断する『最終決裁者』」です。社長や役員といった方々です。

「最終決裁者」も予算をひねり出すのは難しい

先ほどの表をより詳しく見ていきます。

役割ごとに「何が購買の大変さの要因か」を見ていったところ、上位項目がはっきりと出てきました。

1番目は「予算の制約が厳しい」という点です。これは各役割においてトップでした。

2番目は「短い期間の中で検討せざるを得ない」ということでした。

そして3番目が「発注・決裁の社内手続きが煩雑」であるということでした。こちらは最終決裁者以外は軒並み高い結果となりました。最終決裁者は「指示を出す立場」であるため、この項目は低かったと見ることができます。

このように役割別で見ていった時に、予算というものが筆頭に上がってくるのです。当社としては、この予算の問題に対して多くの営業が間違ったアプローチをしてしまっているのではないかという問題意識があります。

まず、この表を見ると「最終決裁者」も数値が少し高いことがわかります。これは何を意味しているかというと、「最終決裁者からしてもお金をひねり出すのが難しい」ということです。「予算の制約が厳しい」ということが上位に上がってくるということは、そういうことなのです。

例えば営業が「お客様の組織に働きかけて予算を取ってもらおうとする」シーンを考えてみましょう。

その際、おそらくほとんどの営業は「どうやって予算を確保してもらうか」を考えるはずです。しかし、表で見た通り、最終決裁者にとっても予算を捻出するのは難しいわけです。そこで、ポイントは「予算を取ってくる」ということよりも「限られた予算をいかにうまく使うか」ということにあるのです。

「メリットを最大化するお金の使い方」を伝えよう

その際に重要なのが、以下の3つの要素を伝えるコミュニケーションです。

「メリットを最大化するお金の使い方」を伝える際の3つの要素

- ①「予算が限られている場合、このようにすれば当社のサービスを上手く使いこなすことができます」

- ②「予算をもう少し増やすと、このような使い方によってさらに大きな効果をもたらすことができます」

- ③「今回の施策によって得られた利益を再投資することによって、このような展開もあります」

この3つの要素を伝えるコミュニケーションができて初めて、「ここにしっかりお金を使おう」ということになるのです。

それが、「予算をどのように取ってくるか」という話だけに終始してしまうと、どうしてもこのような話にはなりません。「予算をどのように取ってくるか」というのは、会社の財務上の手続きの話になるからです。

ポイントは「どのようにお金を使うと、メリットを最大化できるのか」ということです。

「どのようにお金を使うと、メリットを最大化できるのか」ということは、本来はお客様の社内の話です。そのため、これはお客様と一緒に考える問題だということになります。

営業だけが費用対効果の証明をしなくてはいけないということではありません。率直に言えば、お客様にも相当頑張っていただく必要があります。

そうなると、「どのように頑張っていただいたらいいのか」ということについて、営業側から指針を示す必要があります。

もちろん、お客様からすれば営業が上手いことやってくれて成果が上がったら一番楽かもしれません。

しかし、実際のところはどうでしょうか。本当にそんな「魔法の杖」のような商材・サービスがあれば、営業もお客様も困りません。大半の商材・サービスというのは、お客様自身も頑張ることを必要とするのではないでしょうか。

そうなった時に、「どうやって頑張っていただくか」が肝となるのです。

「再投資すれば上手くいく」ということが見えると、「だったら、今回は予算の枠を取り払って先行投資をしよう」という発想が出てきます。

もちろん、生まれた利益を再投資するということもお客様としては1つの選択肢ですが、それだと時間という面では遅れを取ることになります。「成果が出てから再投資をする」ということは、それだけ待つ必要があるということです。

それを待たずして、より多くの予算を取ることによって早くリターンが生み出せるのであれば、お客様としてはそうしたいはずです。そのような思考回路を組み立てていくことが、営業の戦い方として重要です。