営業では「動きのスピードと質」が差を生む

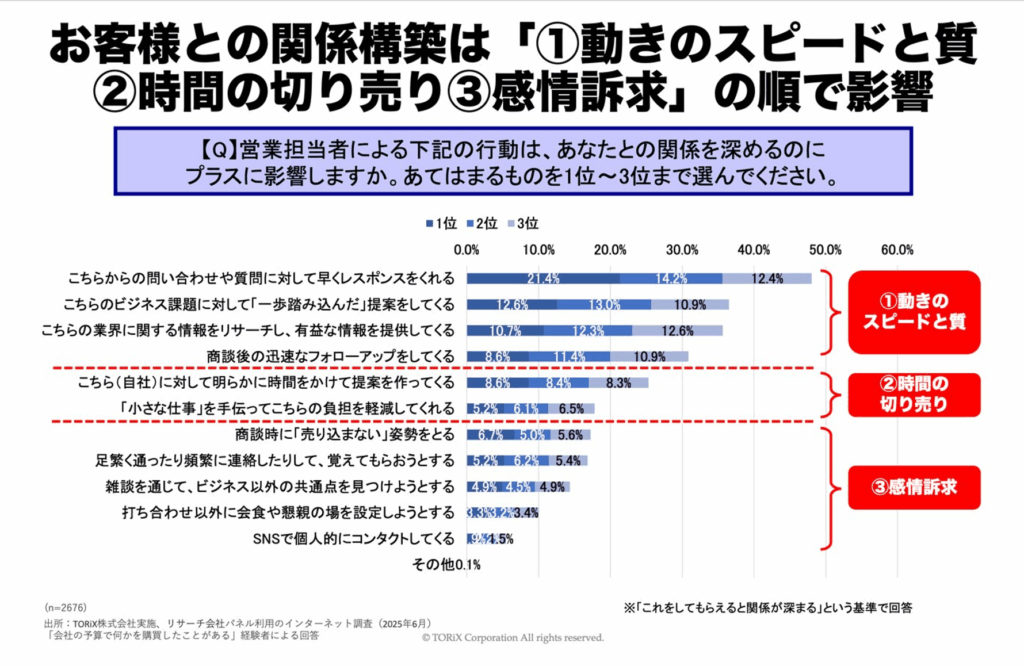

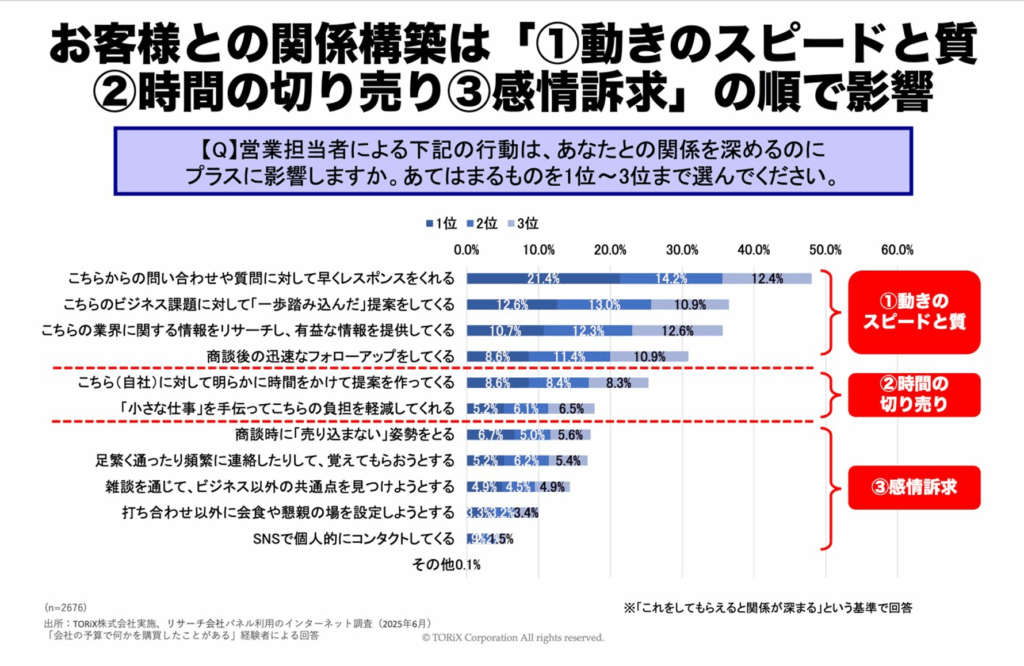

営業マネジャーが「とにかくお客様のもとへ通え!」と指導しても効果が薄いです。当社が実施した 2676人のお客様に対する最新の定量調査によると、いわゆる「昔ながらの営業」はお客様との関係構築において不利であり、「動きのスピードと質」こそが重要という結果が出ました。

当社代表の高橋が『営業の科学』(かんき出版)を書いたとき、印象的だったのは「レスポンスが営業においていかにパワフルか」ということでした。

今回の調査でもその仮説はさらに補強されましたが、改めて「営業としての実力を磨かないままお客様に近づこうとしても、関係は構築しにくい」というシビアな現実が見えてきました。

「一歩踏み込んだ提案」と「有益な情報提供」のスコアが高いことも印象的です。単に「レスポンスが早い」というだけではまだ弱い、ということです。「これをやったら御社のビジネスはもっと伸びるのではないですか?」「御社の業界だと、まさにこういう情報を必要としているのではないですか?」という提案ができるかどうかがカギとなります。

「営業は行動量が大事」なのは間違いありませんが、「何も考えないで行動しても苦労が増えるだけ」ということです。「お客様に『具体的に』役立つ材料を持っていけるか」が問われています。それをスピーディーにできる営業は強いです。

単にお客様のもとへ足繁く通ったり、会食に誘ったりしてもあまり意味がないのであれば、次にできることは「とにかく自分の時間を使うこと」です。時間の切り売りによるアプローチも無駄ではありません。ただし、営業の生産性は落ちます。そこで、どこかのタイミングで「レスポンスの質とスピードで勝負」というポジションに移ることが重要です。

「ザイアンスの単純接触効果」の要点

お客様との関係構築においてよく引き合いに出されるのが「ザイアンスの単純接触効果」です。これは、簡潔に言うと「ただ単純に沢山接触するだけでも、相手に好ましい感情が起こる」というものです。

ただし、「営業における関係構築」と「ザイアンスの単純接触効果」はある種の拡大解釈がされている側面があります。

「ザイアンスの単純接触効果」は「接触したことがない人と、ただ単純にたくさん接触した人を比べたときに、どちらの方により好ましさを感じるか」についての研究です。「AとBどちらに好ましさを感じるか」ということに関して、「接触していない場合」と「接触している場合」を比較をしているということなのです。

そこから派生した研究は数多くあります。もちろん、接触した際に「好ましくない感情」が紐づくような体験だと、接触を積み重ねても意味がないわけです。当然のことですが、「嫌なことをされた相手を好きになる」ということは通常ありません。

つまり、非常にまっさらな状態で、他に何の条件もなく「ただ接触する」ということがもたらす効果について研究したのが「ザイアンスの単純接触効果」なのです。もちろん、「好ましくない接触」であれば、相手に良い印象が残ることはありません。例えば営業現場で言えば、「お客様に対する接触の効果は起こらない」ということです。

「感情訴求」ではお客様との関係は深まりにくい

先ほどの調査において、「関係構築においてプラスに影響するもの」に対する回答の傾向はとても綺麗に分かれました。改めてその傾向を見ていきます。

第1群は「動きのスピードと質」で、レスポンスや踏み込んだ提案、有益な情報提供に関するものです。「具体的なお役立ちをすることが関係構築に影響する」ということがこのスコアでもかなりはっきりと出ています。

第2群は「時間の切り売り」ということで、「明らかに時間をかけて提案を作ってくる」とか「小さな仕事を手伝って負担を軽減してくれる」といったものです。高橋の著書『無敗営業 「3つの質問」と「4つの力」』(日経BP)の「価値訴求力」における「労務提供」です。

第3群は「感情訴求」です。「感情訴求」が第3群であるということは、「ただ単に接触をするだけでは、なかなか関係が深まらない」ということです。

高橋は『無敗営業 「3つの質問」と「4つの力」』(日経BP)の「価値訴求力」のところで「ビジネスにおいて共感というのは非常に大事だ」ということを書きました。ビジネスにおいて共感が生まれるには「お客様とのやり取りにおいてお互いの理解が深まり、共同作業が進展すること」が重要です。その過程において「一緒にやっている」という感覚が育まれることがビジネスにおける共感では大切です。

「具体的に役に立つこと」が関係構築のカギ

お客様との間で「人として仲良くなること」と「ビジネスとして関係が深まること」にはギャップがあります。当然のことではありますが、ビジネスにおいてはただ「人として仲良くなる」だけで、お客様のお役に立てないのであれば不十分です。

新規のお客様に対する営業のアプローチにおいて、「まずは関係を構築せよ」ということはよく言われます。

しかし、「関係を構築する」といっても、具体的に関係を構築するにはやはり何らかのプラスの感情を生み出すことが必要です。その際、「名前を覚えてもらう」「顔を覚えてもらう」といったことは先ほどの「ザイアンスの単純接触効果」で言えば間違いではありません。ただ、それだけだと生まれる効果はほんのわずかです。

今回2676人のお客様に対して調査を実施した結果、「感情訴求」はことごとく厳しい評価でした。実際のお客様の声としては「考える営業に対するポジティブな評価」が多かったわけです。

また、「あなた(お客様)にとって、『関係ができている営業担当者』とはどういう存在ですか」という設問に対する回答の1位が「『専門知識を持っており、正確なアドバイスをくれる』と思える」というものでした。

そして、2位が「『(営業の)利益だけを優先せずに顧客のために行動してくれる』と思える」でした。「顧客志向」ということはよく言われます。しかし、今回の調査ではそれよりも「『専門知識を持っており、正確なアドバイスをくれる』と思える」の方が回答としては多かったのです。

「本当にお客様の役に立つ力」をつけよう

ここで、「お客様がなぜ営業を必要とするのか」ということに立ち戻って考えてみたいと思います。

今のご時世、買う手段は非常に便利になってきています。営業を介さずとも買おうと思えば買える状況が増えてきています。最近ではAIの進化により、「購買ナビゲーター」の役割をAIがやってくれる世界は現実的に見えてきています。

そうなると、お客様は人間の営業に何を求めるのでしょうか。

そこで重要なのが、「自分固有の文脈において、しっかりとした情報をくれる」ということです。

AIの方が情報を提供する量やスピードは人間をはるかに上回っています。

しかし、人は「自分に合った情報がほしい」と思うものです。ただ、その「自分に合った情報」をお客様が自分自身で探し出すのは様々な制約から難しさがあります。そこに、営業の価値があります。

もちろん、AIもプロンプトを詳しく書いていけば「自分に合った情報」を出せる精度がどんどん上がります。ということは、営業はそれと勝負をしていかなければいけないということです。

高橋は以前『営業はいらない』の著者、三戸政和氏と対談をさせていただきました。その際に高橋が出した結論は「営業職が不要になるということは、一部の業界では確実に起こる。ただ、『営業力』が必要であるということに関しては揺るがないし、むしろ『営業力』の重要性は今後さらに増していく」というものでした。その結論に三戸氏も同意いただきました。

「本当にお客様の役に立つ」。その姿勢こそが、どんな時代にも営業の価値を証明し続けるカギなのです。