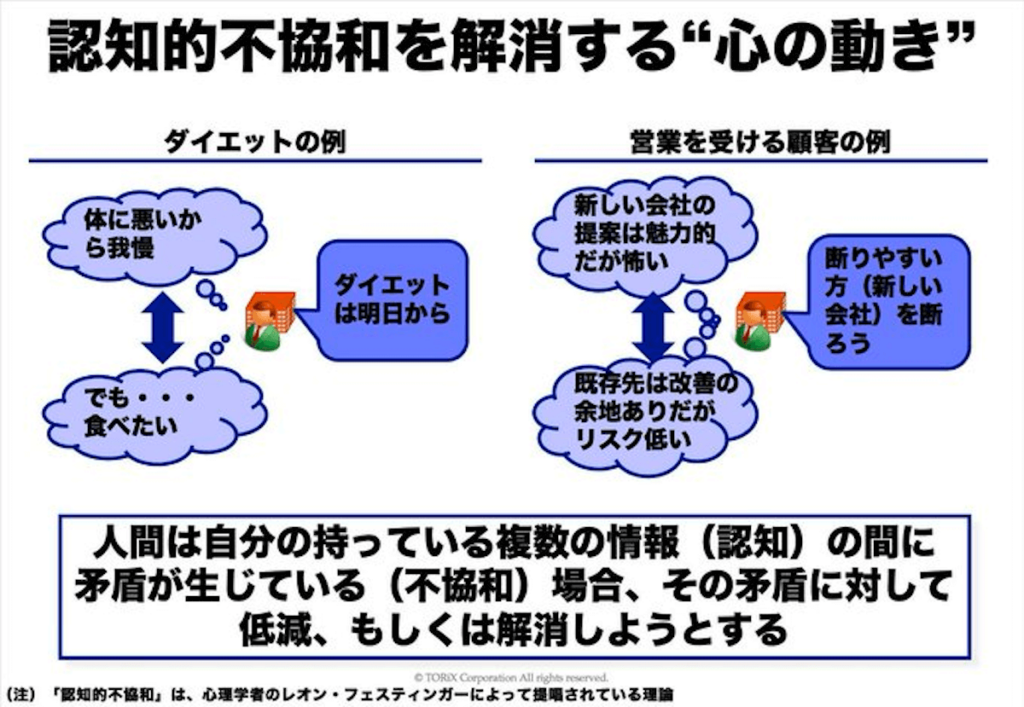

お客様の「認知的不協和」を解消しよう

「自信を持って買ってくださいと言おう」といった指導を受けても、それを実行できずクロージングに悩む営業は少なくありません。そこでおすすめなのが、お客様の「認知的不協和」を解消することです。認知的不協和を解消することができれば、受注率は上がります。

認知的不協和とは、「相反する考えや感情が同時に存在することで生じる不快感」を指します。例えば、「太るから我慢したいけれど、食べたい」という葛藤を抱える人が、「ダイエットは明日から」と言って心の整理をつけるのも認知的不協和の解消です。

購買で迷うお客様も同じです。複数の会社から提案を受けて迷った場合、お客様は「断りやすい方を断る」ことで心の整理をつけることがよくあります。この心理を理解すれば、クロージングの精度を上げることができます。

クロージングの精度を上げるうえで重要なのは「同じパターンで断られ続けないこと」です。いつも同じような断られ方が続く場合、営業は自分で無意識のうちにお客様に「断りの材料」を提供していないかを確認する必要があります。以下は営業が自分でお客様に「断りの材料」を提供してしまっている例です。

![]()

営業パーソン

まだ実績はありませんが、新しい技術で…

![]()

お客様

(実績がないなら、様子を見ようかな…)

![]()

営業パーソン

高いですが、品質はいいんです。

![]()

お客様

(高いならやめておこう…)

![]()

営業パーソン

類似製品とほぼ同じですが、ここだけ特徴があります。

![]()

お客様

(大差ないなら、必要ないな…)

こうした表現は、お客様に断る理由を与えてしまうため注意が必要です。

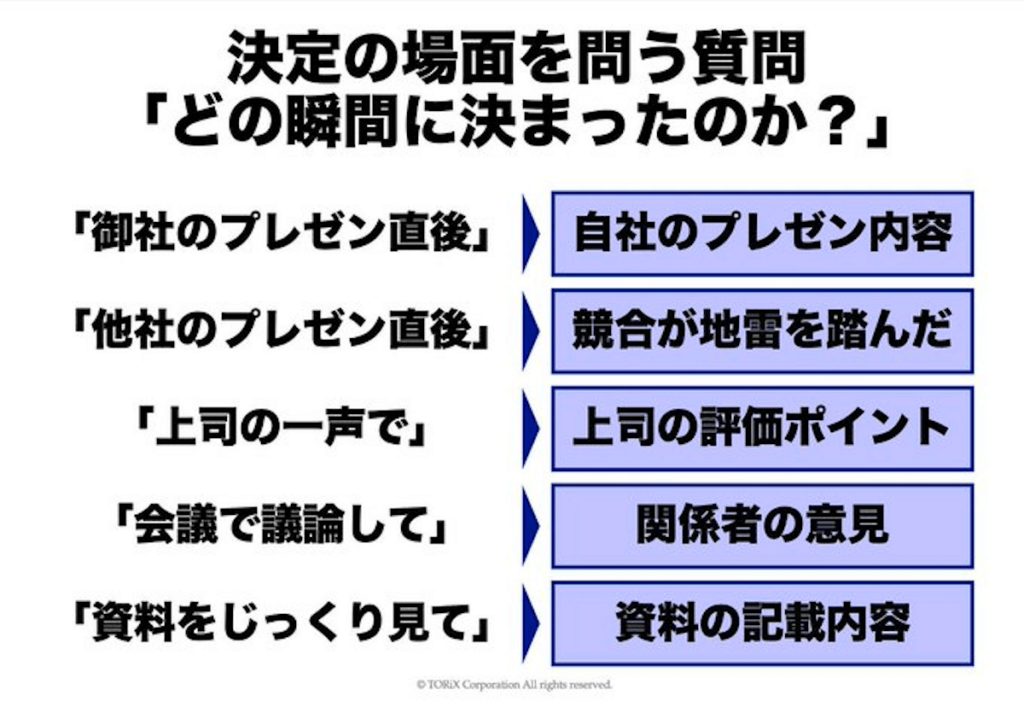

クロージングの精度を上げるには「お客様は迷ったとき、どのような要因で心が動くのか」を深く理解することが重要です。そしてそれには、「接戦案件の決定場面で、お客様の心がいつ動いたのか?」に関する情報を集めることが有効です。そのため、チームで「決定場面のヒアリング」に関するデータを蓄積するようにしましょう。

多くの営業組織では「失注原因の報告」が義務化されていますが、「受注の決定要因」を詳細に情報共有する組織は意外と少ないです。特に若手のクロージングの精度を向上させるには、組織全体で「何によってお客様の心が動くのか」を研究することが重要です。そうすることで、同じ負けパターンを繰り返さないようにし、勝ちパターンを増やすようにしましょう。

「断りの材料」を提供していないか確認しよう

以前弊社がご支援した企業に、他社よりも高い価格帯で商品を提供している会社がありました。その会社の営業に話を聞くと、次のような答えが返ってきました。

![]()

営業パーソン

他社よりも価格が高いと言われて断られてしまうんです。

そこで、その問題を分析するためにロールプレイを実施しました。お客様役の人が「迷っています」と伝えると、営業役の人は「うち、高いってよく言われるんですけど…」と自ら価格の高さを話題に出してしまっていたのです。

それを見て「どうして自分から『高いって言われるんですけど』と切り出してしまうのですか?」と尋ねたところ、次のような回答が返ってきたのです。

![]()

営業パーソン

お客様に先に言われるよりも、自分から断り文句をつぶしておきたいんです。

つまり、その営業は「お客様に価格の高さを指摘される前に自分から価格の高さを切り出しておけば、その不安を払拭できるのではないか」と考えていたのです。

この考え方は一見すると理にかなっているように思えます。しかし実際には、そうした行動が逆効果を招いているケースが多いのです。お客様が購入を迷っている段階で、営業が自ら「断りの材料」を提供してしまうと、それがそのままお客様に断る理由として使われてしまうリスクがあります。

例えば、「うち、高いってよく言われるんですけど」と言ってしまうと、お客様は「この営業も自分で認めているくらいだから、やっぱりこの会社のサービスは高いんだ」と思ってしまうことがあります。そして最終的には、「費用対効果が見合わないかもしれない」といった理由で「買わない」という判断をしてしまうのです。

こうした事態を避けるには断り文句を先に言うのではなく、お客様の不安を理解し、それを解消するためのアプローチが必要になります。

「タイミング」次第でお客様の反応は変わる

断り文句を先に言う営業に「なぜそうするのですか?」を聞くと、次のような回答が返ってきました。

![]()

営業パーソン

断り文句を先回りして潰すことで、受注につながった経験があるからです。

つまり、実際に断り文句を先に言って成功した経験があるのです。その成功体験が、営業が断り文句を先に言う理由になっていたのです。

ここで重要なのが、認知的不協和の理論です。お客様が「どちらにしようか」と迷う状態に陥ったとき、お客様はその曖昧な状況に耐えられなくなります。営業が断り文句を先に言うのは迷っているお客様を購買へと後押しするためですが、重要なのは断り文句を言う「タイミング」を見極めることです。

具体的には、以下の2つのケースで断り文句を先に言うことがもたらす効果が異なります。

1

買う気持ちが固まっているお客様の場合

お客様が心の中で「この商品を購入しよう」とほとんど決めている状態では、営業が断り文句を先に言うことでお客様の背中を押す効果があります。例えば、「高いって言われることもありますが、充実したサポートが特徴です」と伝えることで、購買へ踏み出すきっかけになるのです。

2

買う気持ちが固まっていないお客様の場合

一方で、まだお客様の中で購買の意思が固まっていない段階で断り文句を先に言ってしまうと、それをそのまま断り文句として使われてしまうリスクがあります。お客様は「この営業の人も高いと言っているし、費用対効果が合わないかもしれない」と考え、購買を避ける理由になってしまうのです。

断り文句を先に言って成功するかどうかは、お客様の買う気持ちが「固まる前」なのか、「固まった後」なのかにかかっています。同じ台詞でも、タイミング次第で効果が180度変わるのです。

そのため、営業が意識すべきポイントは断り文句を言うタイミングです。まだお客様の「買いたい」という気持ちが固まっていない段階で断り文句を先に言うことは控えましょう。一方、「買いたい」という気持ちがほとんど固まった後であれば、断り文句を先に言うことでお客様の購入を後押しすることができます。

まずはお客様の気持ちを確認することから

そのため、まずはお客様の購買意欲がどの程度固まっているのかを確認しましょう。いわゆる「テストクロージング」です。

具体的には、次のように聞いてみるのが効果的です。

![]()

高橋

現時点で価格のことは一旦置いておいて、お客様ご自身は買いたいと思われますか?

この問いに対してお客様から「はい、買いたいです」という答えが返ってきた場合には、さらに次のように質問を続けます。

![]()

高橋

ありがとうございます。ちなみに、そう思われたのはなぜでしょうか?

そうすることで、お客様に「買いたいかどうか」「買いたいなら、なぜそう思ったのか」を言葉にしてもらうことができます。このプロセスを経た後であれば、最後の一押しとして断り文句を先に言うのは効果的です。

一方で、「現時点ではどうお考えですか?」という質問に対して、お客様が「迷っています」と答えた場合、このタイミングで断り文句を先に言うのは早いです。この段階で断り文句を先に言ってしまうと、お客様に「買わない理由」を提供してしまうことになるからです。

その場合、まずはお客様の迷いの原因を丁寧に探り、それを解きほぐすようにしましょう。お客様が迷っている理由を聞き、それに基づいて価値訴求をすることが重要です。

「決定場面のヒアリング」でお客様の声を集めよう

さらに、別のアプローチとして有効なのは「断られやすい理由を逆手に取る」ことです。

例えば、「うちは高いってよく言われるんですけど…」と切り出して断られてしまうことが多い場合、それとは逆のことを言うのです。

![]()

高橋

弊社は「意外と安いね」って言われることが多いんです。

こうした表現をすることで、お客様が「どうしようかな」と迷った際に、前向きに検討してくれやすくなります。

もちろん、そのように伝えるには実際にお客様から「意外と安いね」と言われた経験がなければなりません。

それには、お客様の声を集めることが必要です。

例えば、他社よりも高い価格帯でありながら購入してくれたお客様に対して、「どの場面で心が決まったのでしょうか?」と「購入を決めた場面」についてヒアリングをするのです。こちらについては、『無敗営業 「3つの質問」と「4つの力」』(日経BP)において「接戦の決定場面を問う質問」で詳しく解説しています。

弊社でも「価格が高い」と感じるお客様もいれば、「むしろ安い」と感じるお客様もいます。そこで弊社がすることは、「むしろ安い」と感じてくださったお客様にその理由を徹底的にヒアリングすることです。「なぜこのお客様は安いと感じたのか」を深掘りし、その背景を明らかにするのです。

そして、深掘りを通じて明らかになったことを組織のメンバーに共有し、営業資料や営業トークに反映します。そうすることで、新しいお客様にも自社の商品・サービスの価値をより伝えやすくなります。