「大量行動」で重要なのは「関係構築エンジン」

営業から「頑張っているのに成果が出ない」という相談を受けることがあります。多くの場合、それは行動量の増やし方にズレがあることが原因です。「リストが枯れました」と頻繁に口にする営業は注意が必要です。そのような営業は「お客様と関係構築しながらお役に立つサイクル(関係構築エンジン)」の回し方を覚えないと心が折れやすいです。

特に、訪問件数を増やしても成果に結びつかない営業は、自分の担当リストの中からとりあえず「会ってくれそうなお客様」を選び、アポイントを取ろうとしがちです。しかし、「会ってくれそうなお客様」は必ずしも「ニーズがあるお客様」とは限りません。行動量を増やすことは確かに必要ですが、やり方を間違えると「会うこと自体」が目的化してしまうリスクがあります。

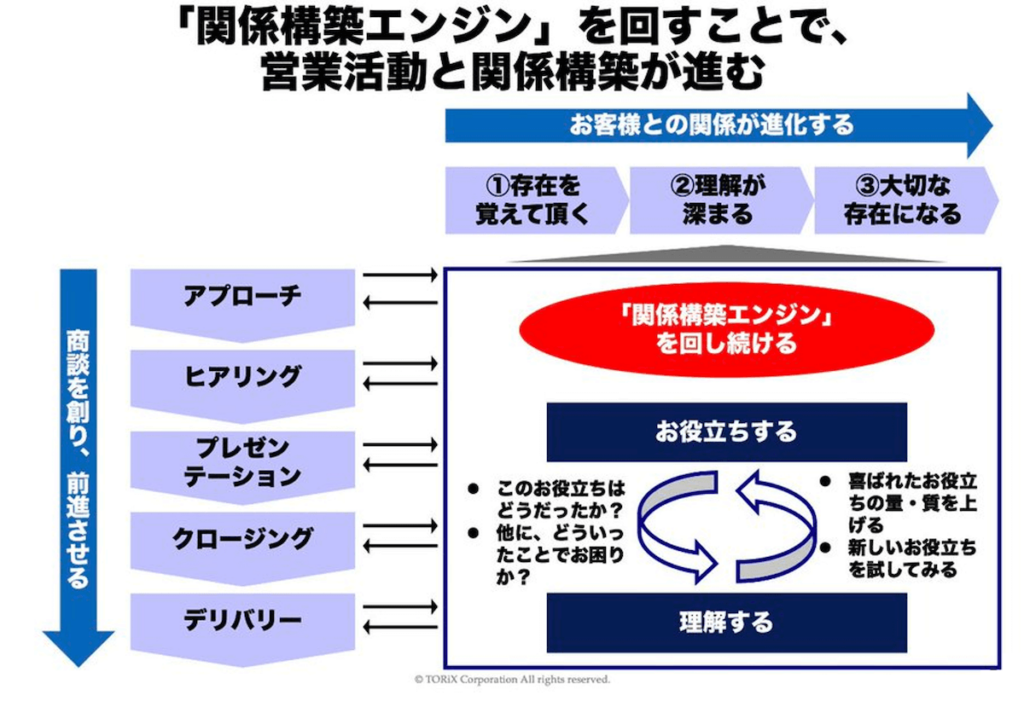

商談をするには、お客様に「提案を聞く価値がある」と感じてもらう必要があります。お客様が喜ぶポイントは一人ひとり異なります。そのため、お客様を深く理解することが重要です。お客様を理解し、その上でお役に立つことができると、お客様との関係が深まります。そして、関係が深まればお客様のことにより詳しくなり、より多くの価値を提供できるようになります。

このようにお客様との関係が深化することで好循環が生まれ、商談が前に進み、「具体的な見積もりがほしい」という声がかかるようになります。このようなお客様が増えると、目標達成に困ることはなくなります。

訪問を重ねるうちにお客様との関係ができてきます。そして、関係が深まれば、購買のタイミングがきたときにお客様から声がかかり、提案の機会をいただくことができるのです。

お客様との関係を構築し続ける「関係構築エンジン」を回すことには、以下のようなメリットがあります。

「関係構築エンジン」を回すメリット

- 何度でも繰り返しチャンスをもらえる状態を維持できる

- ターゲットとタイミングを見計らった営業活動ができる

- お客様との関係を深めながら成功確率を上げられる

ハイパフォーマーは無意識のうちにこの関係構築エンジンを伴った大量行動をしています。

また、質問力を磨くことで関係構築エンジンの回転数が上がり、商談が前に進み出します。

「質問力」を磨くことによるメリット

- 質問をすることでお客様に合ったお役立ちがしやすくなる

- 質問をすることでお客様が合意しやすい提案ができる

- 質問によってなぜ合意に至ったのか(または至らなかったのか)を知ることができる

それにより、PDCAサイクルを回し続けることができるようになります。

「大量行動」は成果を出すための「十分条件」ではない

「営業で成果を上げるためには大量行動が必要である」という点については、疑う余地はほとんどありません。

しかし、実際には大量行動をしているにも関わらず成果が出ないケースもあります。つまり、大量行動は成果を出すための必要条件ではあるが、十分条件ではないということです。大量行動をすれば必ず成果が上がるかというと、そうとは限らないのです。

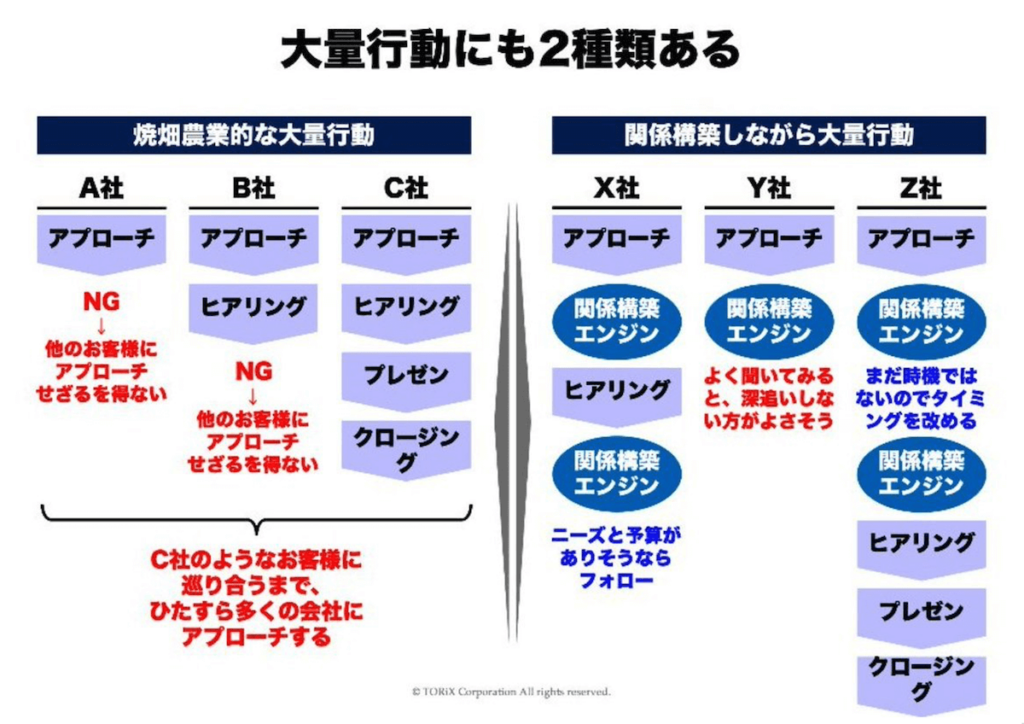

大量行動をする際、「駄目だったら次」というやり方を続けていると、最終的にはお客様のリストが枯れてしまうリスクがあります。連絡を取れる先が徐々に減り、結果的に新たな接触先がなくなってしまうのです。

一方で、お客様と関係を構築しながら大量行動をすれば、リストが簡単に枯れることはありません。例えば、「今は時期が合わないけれど、しっかりフォローを続ければ、将来的に予算やニーズが整ったタイミングで案件に繋がるかもしれない」といったお客様もいるからです。

そこで、新規開拓のようなプッシュ型営業であっても、お客様を「選べる」状態に持っていくことが重要です。

これは『無敗営業 「3つの質問」と「4つの力」』(日経BP)でもお伝えしている内容ですが、購買側、つまりお客様の立場で見ると6人に5人の営業は「がっかりする営業」であり、6人に1人の割合で「もう一度会いたいと思える営業」に出会う、という調査結果があります。つまり、お客様にとって「当たりの営業」に出会える確率は非常に低いということです。

「当たりの営業」に出会える確率は低いので、お客様は「当たりの営業」に出会えたとき、「この人をキープしておきたい」という心が働きます。この「キープしておきたい」というのは、「いざというときに頼れる人としてリストに入れておきたい」という意味です。「今すぐ依頼するわけではなくても、いずれ条件が整ったときにお願いする人の候補としたい」ということです。

「将来のお客様候補リスト」を分厚くしよう

こうしてお客様の候補リストに入っているだけでも、少なくともぞんざいに扱われることはなくなります。お客様から見て頼りになる営業として位置付けられれば、むしろ大切にされるようになります。

例えば、メールの返信が来なかったり、電話に出てもらえなかったりすることはあるかもしれません。しかし、それでも「この営業にはひどい対応をしても構わない」と思われるようなことはなくなるのです。

お客様の「いざというときに頼りたい営業のリスト」に名前が入れば、少なくとも冷たく扱われることはありません。適度な情報提供やお役に立てることをして、情報収集を続けながら関係を維持していけばお客様との繋がりは次第に深まります。

営業にとっても、こうした「将来のお客様候補リスト」ができてくると、非常に有利な状況が生まれます。このリストが分厚くなればなるほど、将来的に案件が増えるからです。

多くの営業が陥りがちな問題に、「すぐに取引に繋がりそうなお客様には力を入れるものの、それ以外のお客様には熱意を欠いてしまう」ということがあります。このような姿勢では、案件化する前の段階でお客様から見切りをつけられてしまうことがあります。

一方で、成果を上げる営業は「将来のお客様候補リスト」を丁寧に育てています。このリストに一定の厚みを持たせようとすると、「もっと情報提供をしよう」「より良いケアをしよう」といった行動が自然に生まれます。限られた時間を効果的に使うために優先順位を付け、結果として「お客様を選ぶ」という意識が無意識のうちに芽生えてくるのです。

「駄目だったら次」を繰り返していると、「リストが分厚くなっていく」という感覚が生まれません。だからこそ、お客様との間で「関係構築エンジン」を回しながら大量行動をすることが重要なのです。

優先順位を意識した営業が新規開拓のカギ

弊社代表の高橋が20代の頃のことです。当時、高橋は「珠玉のおすすめ本リスト」をお客様に送るということをしていました。お客様は人事担当の方が多く、情報収集を積極的にする職種の方々でした。そのため、毎月5冊の「珠玉のおすすめ本リスト」を作り、簡単なコメントを添えてお送りしていたのです。

その際、高橋は1通1通手作業でメールを送っていたため、送れる人数には限りがありました。そのため、優先順位が高い上位20社のリストを作り、それらの企業に対しては個別にカスタマイズした情報を送り、それ以外のお客様には定型文に個別の挨拶を加えて送るようにしていました。そのように、優先順位の高い上位20社を選定し、その優先順位を意識しながら営業をしていたのです。

この時点ではまだそれらの企業と取引が発生していたわけではありません。しかし、そのようにして継続的に情報提供を続ける中でお客様から返信が来たり、会話のキャッチボールが生まれたりするようになりました。そして、そうした関係を継続していくことで、その上位20社のリストの中から取引が生まれるようになったのです。

このアプローチはBtoCで大きな成果を上げている営業にも共通しています。つまり、「将来のお客様候補リスト」を分厚くするという活動が、種まきのように実を結び、成果に繋がっていくのです。

重要なのは、「将来のお客様候補リスト」が分厚くなり、それに基づいて営業側が優先順位を付けられる状態にすることです。そうすることで、大量行動が成果に結びつく可能性が高まります。