ハイパフォーマーには常に「代替案」がある

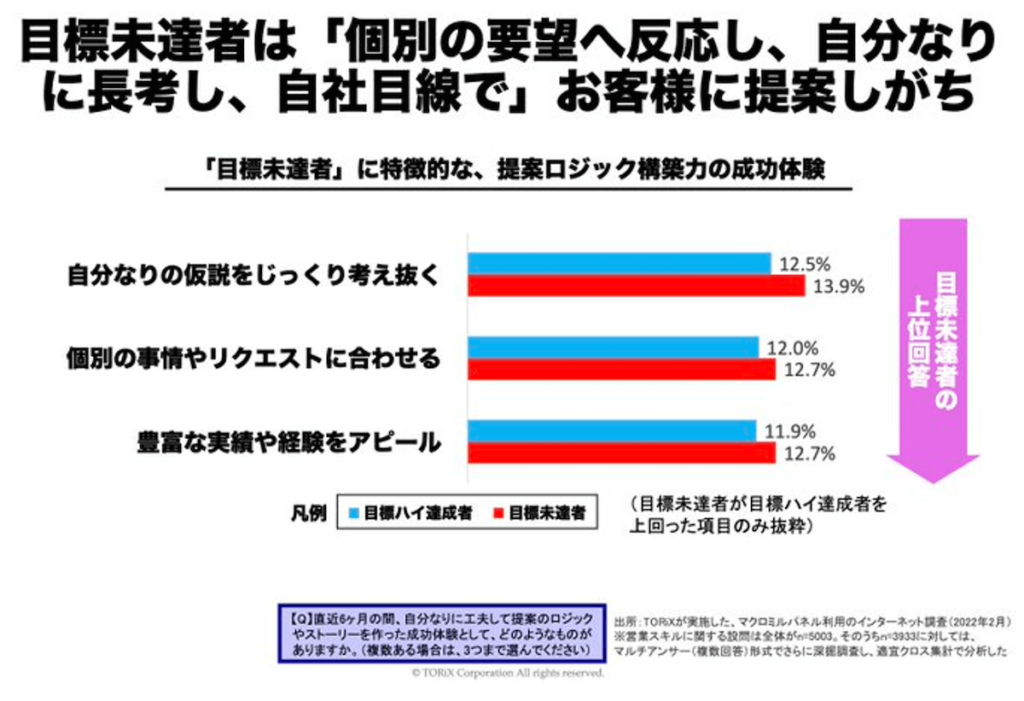

営業において「正直さ」「誠実さ」は非常に重要です。しかし、弊社が実施した「営業1万人調査」では、ローパフォーマーに顕著な特徴も「正直さ」「誠実さ」という結果が示されています。

ローパフォーマーの場合、「正直さ」「誠実さ」以外に目立った武器がない傾向が見られます。一方、ハイパフォーマーは「正直さ」「誠実さ」を前提として、さらにお客様の要望に柔軟に応える「気が利く」姿勢が特徴です。この違いはお客様への「深掘り」に表れます。

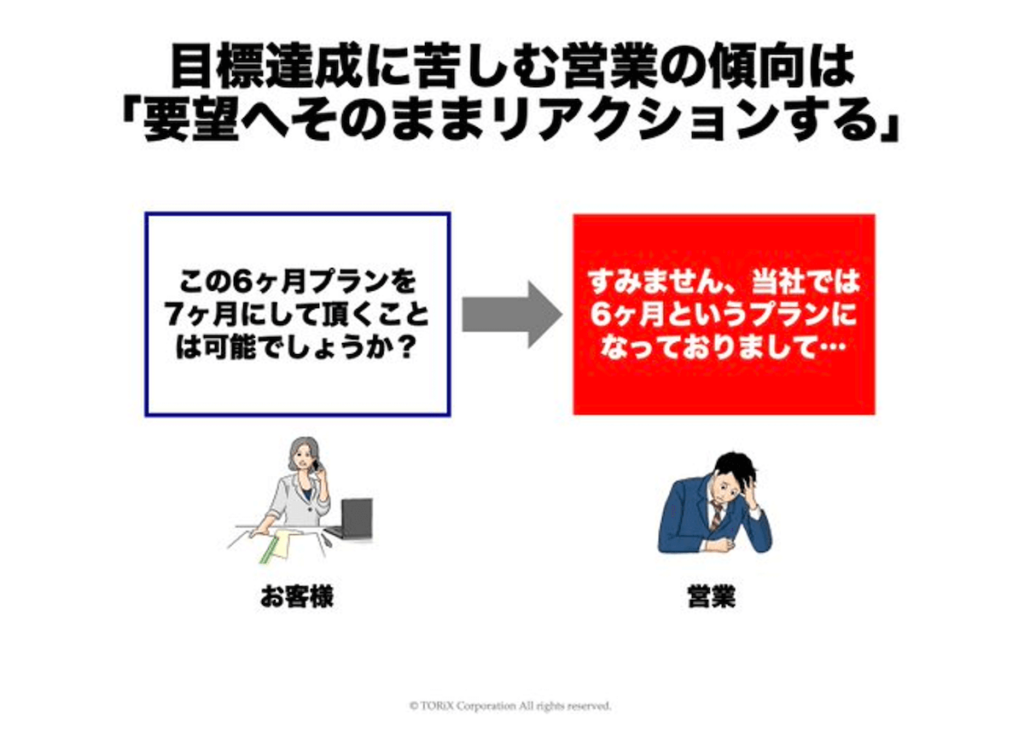

例えば、お客様から難しい要望があった場合、ローパフォーマーは「申し訳ありません。それは当社では難しいです」と答えて終わらせてしまいがちです。この対応は確かに「正直で、誠実」ではあるかもしれませんが、お客様の満足度は向上しません。

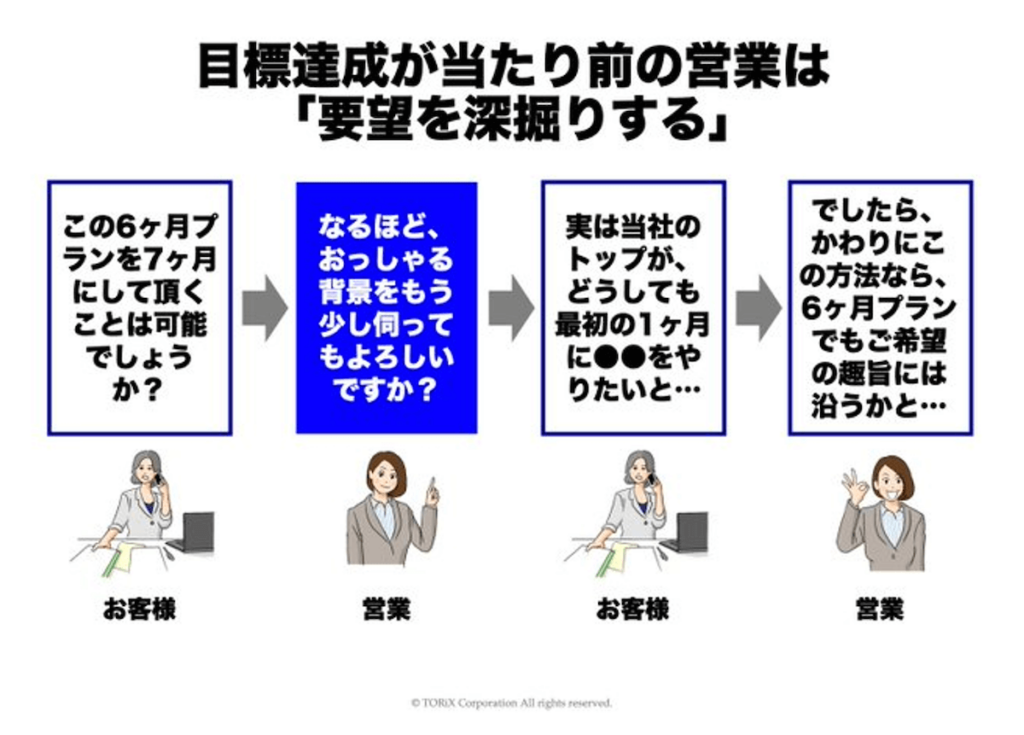

一方、ハイパフォーマーはこうした難しい要望があったときに「深掘り」をします。お客様の要望の背景や真の目的を理解し、「代わりにこちらはいかがでしょうか?」と代替案を提示します。ハイパフォーマーは常に代替案があり、これは深掘りがなされているからこそできることです。

ローパフォーマーは個別の要望に応じ、自分なりに長考したうえで、自社視点の提案をお客様に伝える傾向があります。確かにお客様の期待に応えたいという「正直さ」「誠実さ」は感じられるものの、どこかで表面的な要望にすべて応えることが難しくなり、無理な長時間労働でそれをカバーしようとする傾向も見られます。

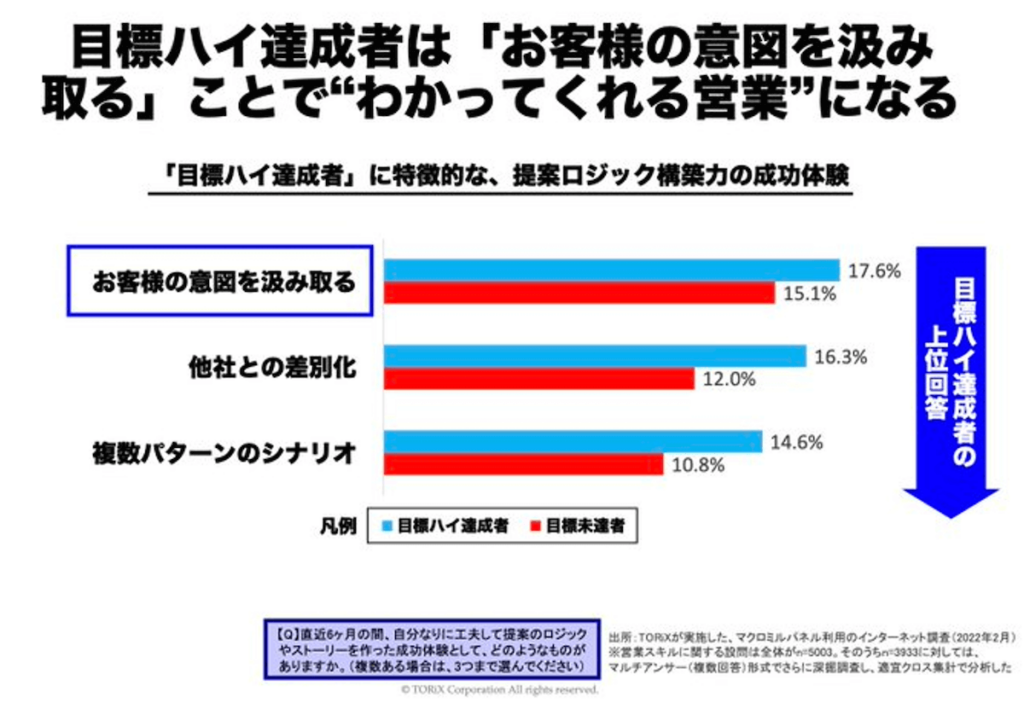

しかし、ハイパフォーマーは「深掘り」でお客様の意図を汲み取ります。そして、他社ではできない差別化ポイントを明確にし、代替案を含めた複数のシナリオを用意して商談に臨むのです。このようにすれば、お客様の表面的な要望に振り回されず、イニシアチブを持って提案を進めることができます。

お客様の真意を理解し、「深い対応」をしよう

では、どうしたら代替案を出せるようになるのでしょうか。

まず、お客様からきた要望に対する「対応の深さ」には4つの階層があります。

「対応の深さ」における4つの階層

- 第1階層

お客様の言葉をそのまま受け取り、それに応えようとする - 第2階層

お客様の言葉を深く理解し、それに答えようとする - 第3階層

お客様の言葉の裏にある思いや狙いを理解し、それに応えようとする - 第4階層

お客様の言葉の裏にある思いや狙いを理解し、背後にいる関係者のことまで想像し、それに応えようとする

ハイパフォーマーほど、この階層が深くなっていきます。この4つの階層はどれもお客様の要望に応えようとしている点では同じですが、「対応の深さ」が異なるのです。

弊社代表の高橋はある企業の研修で、次のような質問を受けました。

![]()

営業パーソン

お客様が求めているものと会社が提供しているものが異なる場合、どちらを優先すべきでしょうか?

このような課題について悩む営業の気持ちはよくわかります。しかし、ここで対立構造を作ってしまう時点で、先ほどの階層で言うと第1階層に留まっています。つまり、お客様の言葉をそのまま受け取り、それに応えようとしているのです。

裏にあるお客様の意図や目的を汲み取れば、別の案が浮かんできます。まずは、この階層の違いを意識することが、代替案を出すための第一歩となります。

重要なのは「複数の選択肢を持つ習慣」

次に、「複数の選択肢が思い浮かぶか、思い浮かばないか」という点についてです。

多くの選択肢が思い浮かぶ人は、営業の商談においてお客様の真意を探り、複数の案を提示するだけでなく、様々な場面で常に複数の選択肢を考える習慣を持っています。

弊社には「仕事の進め方に対する考え方」という5〜6ページほどの文章があります。その中に「相談の仕方」について触れている箇所があります。そこには、「『どうしましょうか』『これで良いですか』と尋ねてもうまくいかないとわかっているときは、A案とB案を提示しましょう」と書かれています。つまり、2つの選択肢を用意し、「このような案がありますが、どちらが良いでしょうか」と持ちかけることで、相談を受ける側も判断がしやすくなるわけです。

上司からすると、複数の案をきちんと用意して相談に来る人は仕事を任せやすいと感じるはずです。逆に、複数の案を用意せずに相談に来る人は仕事の進み具合が良くないことがあります。

この「複数の選択肢を持つ習慣」は、商談の場だけでなく日常業務においても大切な土台となります。

不要な「制約条件」は取り払おう

次に「制約条件」についてですが、これは「こういうことをしてはいけない」「こういう行動は好ましくない」といったルールのようなものです。

営業の方と話していると、選択肢を思いつかない人の中には、文章に書かれていないことについても自分の中で勝手に禁止事項を定めてしまう傾向が見られます。例えば、実際には書かれていないにもかかわらず、「お客様にはこういう質問をしてはいけないのではないか」と思い込んでしまっていることがあります。

このように制約条件を自ら作り出し、「やってはいけない」と制限をかける思考習慣を持つ人もいれば、制約条件をまったく気にせずに行動できる人もいます。高橋がこの違いの背景に興味を持ち、個々の営業に話を聞いてみると、多くの場合、幼少期の教育が影響していることがわかります。幼少期から「〇〇しなさい」「〇〇してはいけません」といった規範的なメッセージを多く受けて育つと、自分で制約条件を作る癖がつくことがあるようです。

反対に、そういった規範的なメッセージを受けることが少なかった人は自由な発想で考えやすい傾向があるようです。これは仕事の現場でも同様です。例えば、上司から「〇〇しなさい」「〇〇してはいけません」といった規範的なメッセージを多く投げかけられると、部下は「些細なことで叱られたくない」と感じ、必要以上に自ら制約条件を設定してしまうのです。

こうした思考パターンは「スキーマ」とも呼ばれ、本人の中で常識化された「脳内ルール」として存在します。脳内ルールとして「こういうことはやってはいけない」といった制約が習慣化してしまうと、選択肢が浮かびにくくなるのです。