「キーパーソン」は「購買の経緯」ごとに異なる

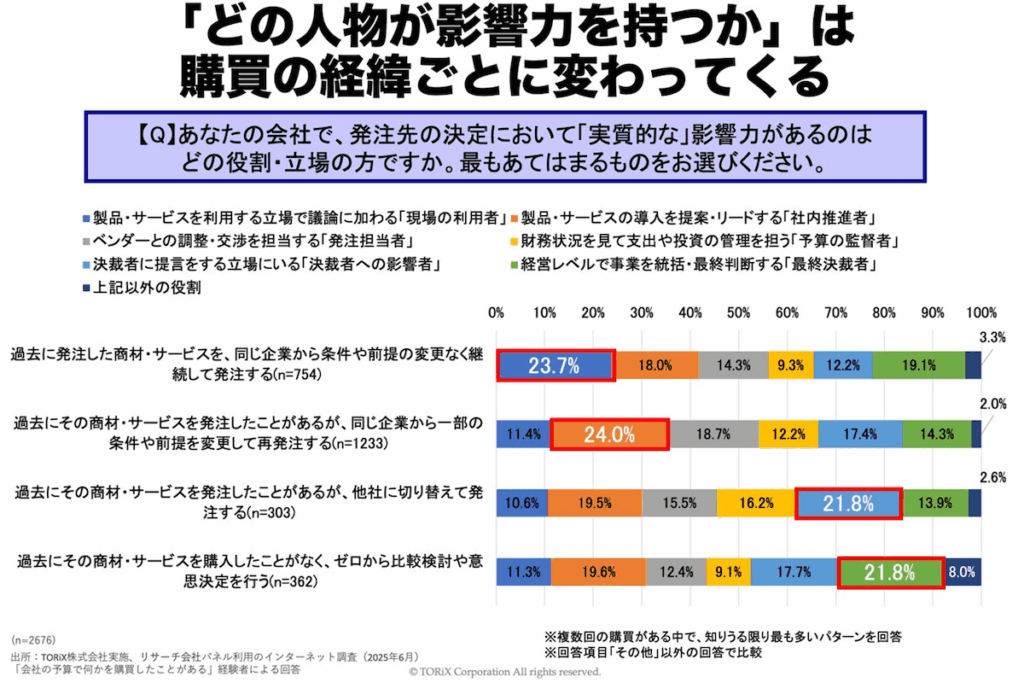

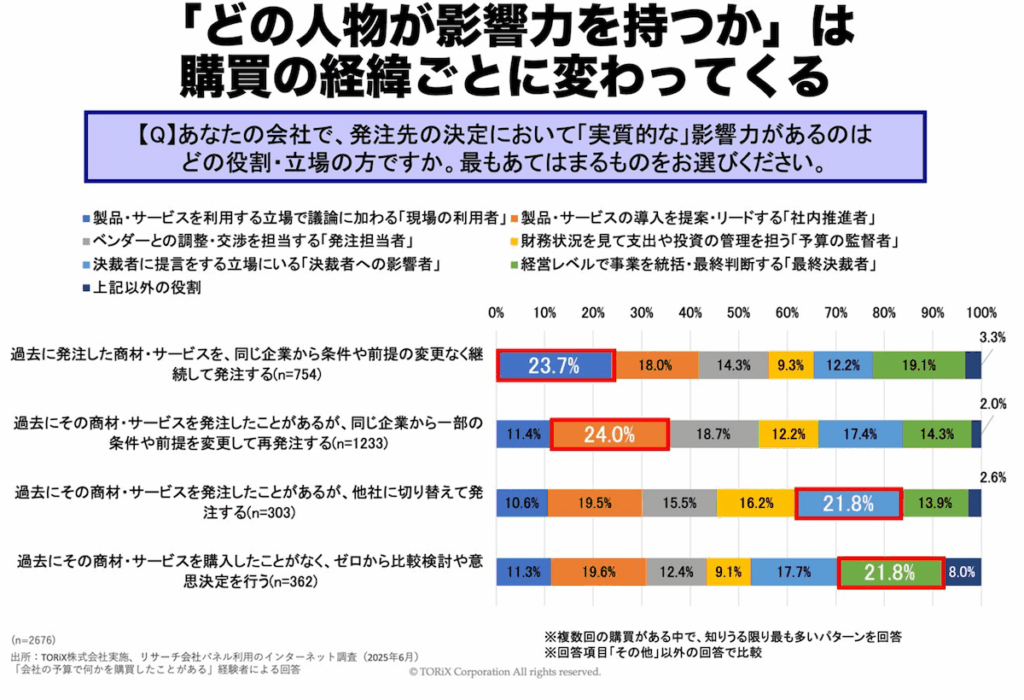

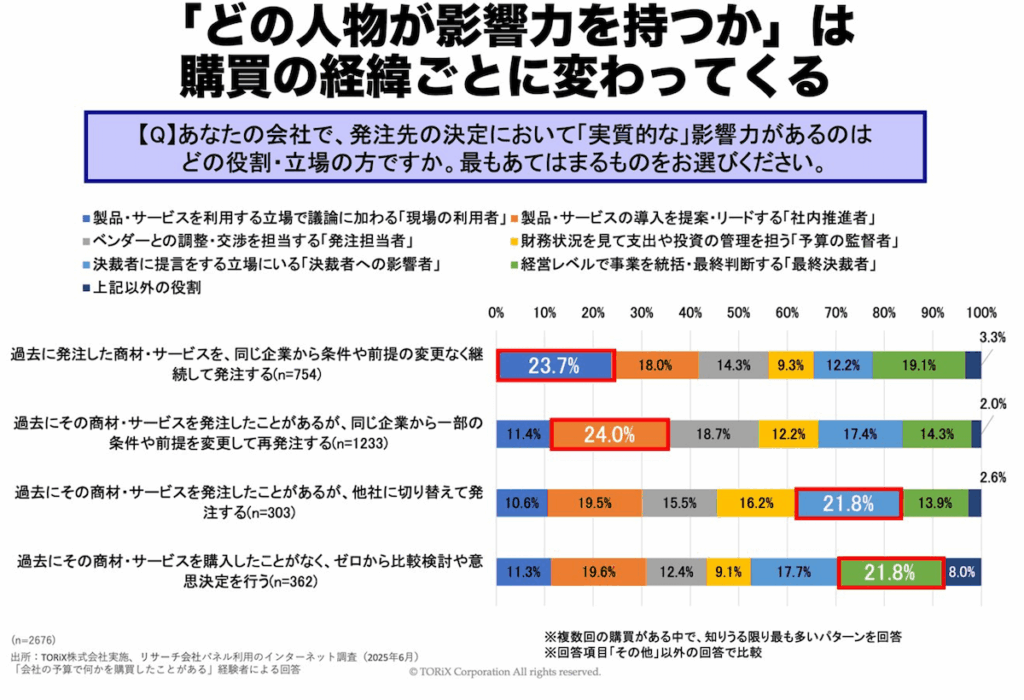

お客様のキーパーソンは「購買の経緯」ごとに変わります。同条件での継続発注であれば「現場の利用者」、少し条件を変えた継続発注であれば「社内推進者」、ベンダー切り替えであれば「決裁者への影響者」、ゼロベースでの新規発注では「最終決裁者」の意見が強くなります。特に既存のお客様向け営業では「誰にアプローチすべきか」について注意が必要です。

今回当社が実施した「2,676人調査」では、お客様の購買行動におけるプロセスを細分化し、様々な角度から調査しています。それにより、営業にとって「何が起こっているのか知りたいけれどよく分からなかった購買活動の裏側」が見えてきました。

上のグラフにおける設問は「あなたの会社で、発注先の決定において『実質的な』影響力があるのはどの役割・立場の方ですか」というものです。役割はBtoBビジネスでよく挙げられる6つのパターンを設けています。

- ①現場の利用者:商品・サービスを利用する立場で議論に加わる

- ②社内の推進者:商品・サービスの導入を提案・推進する

- ③発注担当者:ベンダーとの調整や交渉を担当する

- ④予算の監督者:財務状況を見て支出や投資の管理を担う

- ⑤決裁者への影響者:決裁者に提言や提案をする立場にいる

- ⑥最終決裁者:経営レベルで事業を統括し、最終判断を下す

本調査ではこの6つの役割について、2,676人に「誰が実質的な影響力を持っているか」を尋ねました。その回答と「購買の経緯」でクロス集計し、4つのパターンに分けて分析しています。

- ①そのままのリピート発注:「過去に発注した商材・サービスを、同じ企業から条件や前提の変更なく継続して発注する」

- ②条件変更での再発注:「過去にその商材・サービスを発注したことがあるが、同じ企業から一部の条件や前提を変更して再発注する」

- ③ベンダー切り替え:「過去にその商材・サービスを発注したことがあるが、他社に切り替えて発注する」

- ④新規検討:「過去にその商材・サービスを購入したことがなく、ゼロから比較検討や意思決定を行う」

1番目と2番目は「既存顧客向けの営業」、3番目は「既存顧客だがピンチの状況(他社切り替え前提)」、4番目が「新規営業」ということになります。営業には新規と既存があり、状況によって考えるべきことは変わってきます。また、「購買の経緯」によって購買活動の実態は変わってきます。

「4つのパターン」におけるポイント

「そのままのリピート発注」では、最多回答が現場の利用者(23.7%)でした。4分の1近くです。もちろん、残りの76.3%は別の人が影響力を持っているわけですから、「絶対に現場の利用者で決まる」という話ではありませんが、明らかに他の役割にに比べて2倍以上現場の利用者の声が大きいことが見て取れます。「使っている人が満足していればそのまま発注される」というケースでしょう。

興味深いのは、「条件変更での再発注」になった瞬間に、「現場の利用者」のスコアが約半分に下がり、「社内の推進者」のポイントが一気に上がることです。これは、「現場の利用者」には関係のない事情で要件が定義されるケースが混ざってくるからでしょう。

既存営業という観点で見ると、同じ顧客に向けての継続営業ではあるものの、「現場の利用者」だけを見るのではなく、「社内推進者」にもウエイトを置かなければならないということです。一部の条件や前提が変更される場合、予算などの制約条件が変わってくるため、「現場の利用者」だけでは判断しきれないポイントが関わってくるのでしょう。

「ベンダー切り替え」になった瞬間に、「決裁者への影響者」のスコアが上がります。面白いのは、「最終決裁者」のスコアが13.9%に対して、「決裁者への影響者」が21.8%という点です。ここが一番、「最終決裁者の影響力」が小さいのです。

他社に切り替えるということは、それ相応の理由があるわけですが、切り替える際には予算や大まかな前提条件は変わらないため、平常時に影響力を持っている人の発言権が上がり、「決裁者への影響者」のスコアが上がると考えられます。「新規検討」のケースでは「最終決裁者」のスコアが一番高くなります。しかし、今回の「2,676人調査」で非常に実感したのは、「最終決裁者のイニシアチブが及ぶ範囲が、営業が考えているより遥かに小さいということ」です。

「決裁者に行けばよい」という発想を捨てる

法人営業ではみな決裁者を目指します。新規営業において、「最終決裁者」は「誰も判断ができないから最後に判断する」という側面があります。ただし、「「本当に『最終決裁者』でないと判断できない」ということは、意外と少ないのです。

ここまでを踏まえて、どのように営業を行っていけばよいかを考えていきます。

もちろん「最終決裁者」が大事でないと言っているわけではありません。「最終決裁者」はもちろん大事ですが、「『最終決裁者』にさえ会えばうまくいく」という「『最終決裁者』に頼る営業」は成果を上げにくい可能性があるということです。

「購買のイニシアチブ」は分散しています。まずはこれに向き合わなければなりません。つまり、「『最終決裁者』以外が影響力を持っているケース」が出てくるわけです。

しかし、「誰が影響力を持っているか」を早い段階で確信するのは難しいです。そのため、「誰が実質的な決定権を持っているかは分からない」という前提で注意深く商談を進めることが重要です。

「注意深く進める」といっても、全方位的にアプローチすればよいというわけではありません。当然時間には限りがあります。「購買における悩み」を聞いた際、「予算の制約」の次に多いのが「時間の制約」です。つまり、購買側は忙しくて時間がない中で決めなければならないのです。

そんな中で、じっくりと6つの役割の人物それぞれとアポイントを取るなどということはまず難しいでしょう。

重要なのは「間接的な情報収集」

そこで考える必要があるのは「直接会えない状況で、どのように決めてもらうか」ということです。

直接会えない状況では、「自分がいないところで何が起こっているのかを教えてもらうこと」が必要です。多くの営業は話しやすい方にアプローチしがちですが、グラフを見ても分かるように、イニシアチブは分散しています。「たまたま営業が関係構築ができて仲良く話せる方」が、本当にちゃんと影響力を持っている方かどうかは分かりません。

そこでカギを握るのが「面展開」です。

「誰がイニシアチブを持っているか」について、決め付けはできません。「『最終決裁者』が絶対的なキーパーソンとは限らない」ということです。それが、今回の「2,676人調査」で見えてきたことです。

ポイントは「自分たちに見えないところでどう進んでいるのかについての間接的な情報収集」のウエイトが上がってきており、「『最終決裁者』に会えば何とかなる」という考えは崩れてきているということです。さらに「見極め」という観点で言えば、これだけ影響力が分散している中で「この人だ」という確信を持つのは非常に危険ということです。やはり最終的に発注のお返事をいただくまでは「誰がボールを持っているか分からないから探り続ける」ということが必要です。