「提案内容」よりもインパクトのある「要件定義」

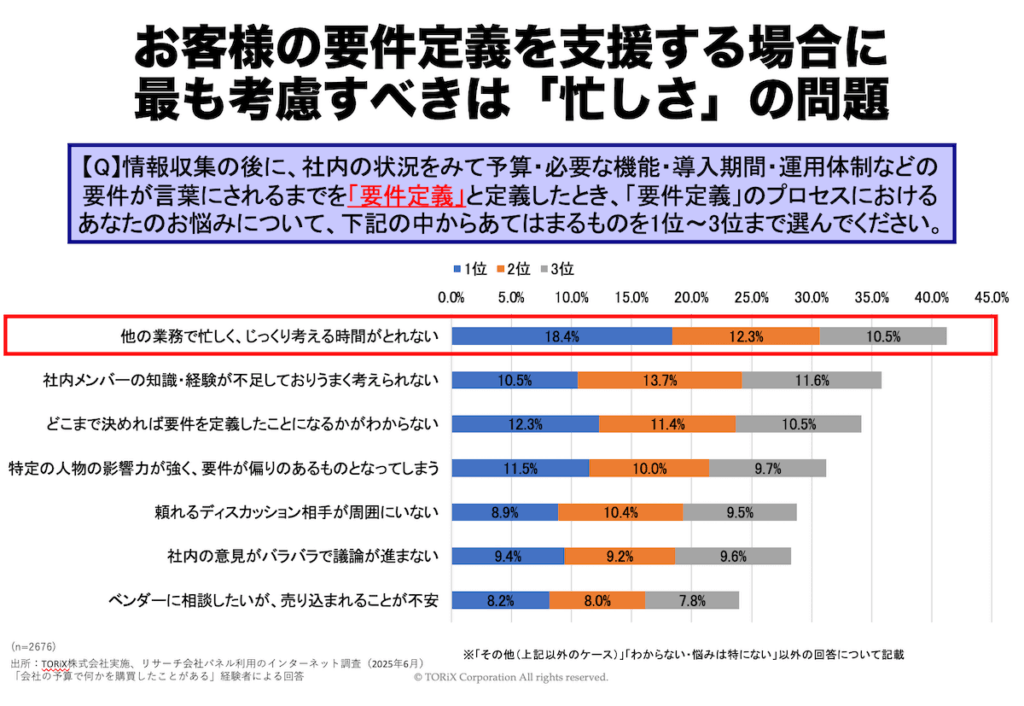

お客様の購買プロセスにおいて、ベンダー選定に最も大きな影響力を持つのは「要件定義」のプロセスです。要件定義は実際の提案内容よりも大きなインパクトがあります。しかし、お客様の要件定義を支援する際に最も考慮すべきは「忙しさ」の問題です。お客様の負担を軽減しつつ、スピーディーに価値訴求する必要があります。

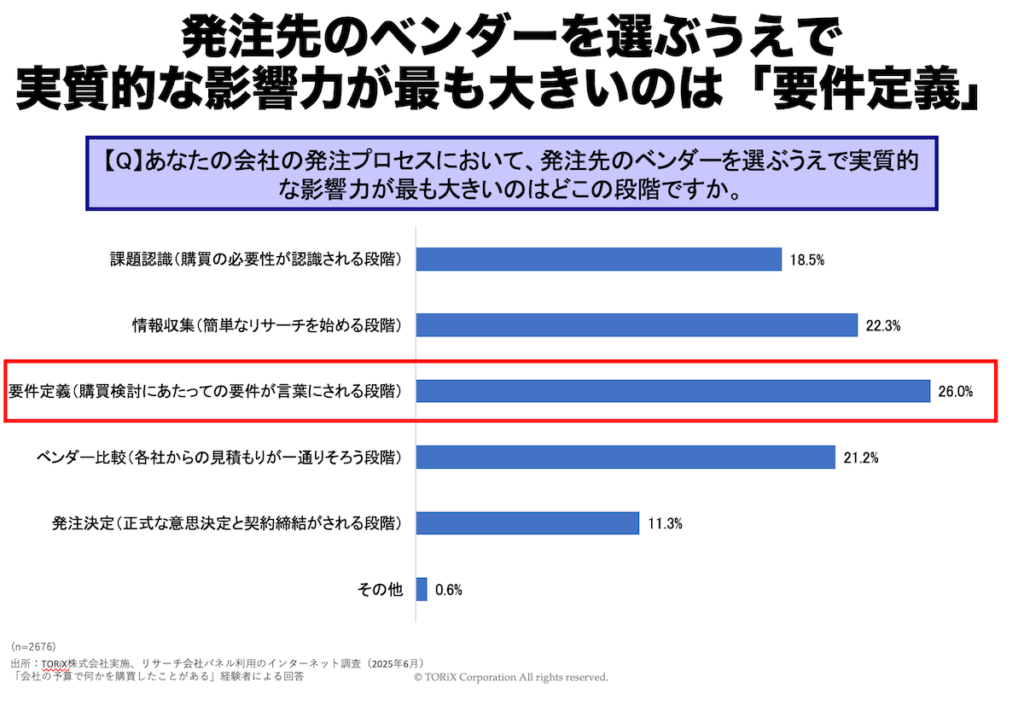

実は、お客様は見積もりや提案の内容を見る前に決めています。

「要件定義(購買検討にあたっての要件が言葉にされる段階)」で実質的にベンダーを選ぶというお客様は全体の26.0%います。その次が「情報収集(簡単なリサーチを始める段階)」で、22.3%ものお客様が提案を聞く前に情報収集の段階で決めてしまいます。そしてその次が「ベンダー比較(各社からの見積もりが一通りそろう段階)」で21.2%となっています。

20%を超えるのはこれら3つの項目となっていますが、特に「要件定義」が26.0%で一番高いです。提案を出す前に決定打を作れるのであれば、営業からすればこれほど時間対効果の高いことはありません。

要件定義というのは「そもそもお客様の中で何が課題で、どのように解決する必要があるのか」ということについて具体的に言語化する段階ということになります。

この「言語化する」ということがお客様からすると難しいのです。

先ほどのグラフにあるように、一番多い悩みは「他の業務で忙しく、じっくり考える時間が取れない」というものです。ここにお客様の切実な悩みが現れています。

サービスの導入を検討する際、お客様は早くから情報収集を始めています。例えば、営業が提案をしても「まだ情報収集の段階です」と言われることがあります。

お客様からすると「どんなサービスが、いくらくらいかかるのか」を知るのは手間がかかるため、情報収集はサービスの導入を決めるよりもかなり早い段階からやっているのです。ということは、おおよそ「どんなベンダーがどんなサービスを持っていて、いくらぐらいかかるか」ということについては早い段階で情報を持っているということです。しかし、実際に要件を検討するとなると忙しくて時間が足りないということなのです。それは、やはりこの「言語化」が難しいと感じているからです。

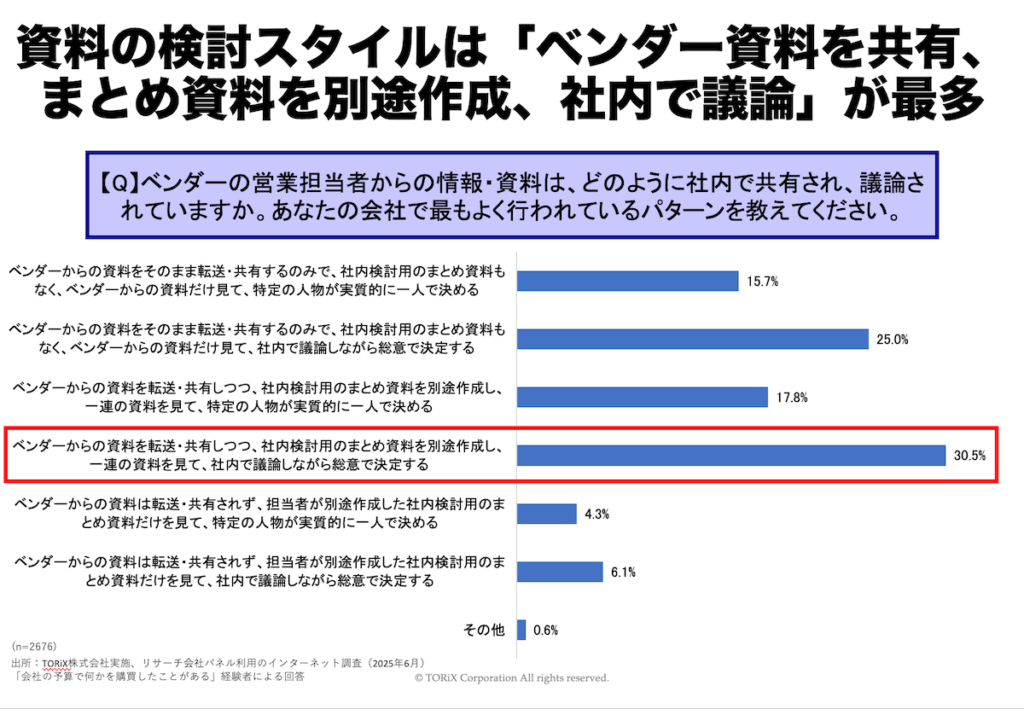

では、「言語化する」とはどのようなことなのでしょうか。少し別の角度からの設問で、「お客様が社内でどのように検討しているのか」を聞きました。すると、「ベンダーからの資料をそのまま転送・共有するのみで決める」というケースは40%で、「社内検討用のまとめ資料を別途作成する」というのが60%を占めていました。

「ベンダーの資料を見てそのまま検討するケース」と「まとめ資料を作成するケース」が4対6ということです。つまり、6割の案件についてはお客様は社内でまとめ資料を作成しているということです。この「何が課題で、どういうことが必要だからこのサービスを検討している」ということをまとめる資料を作るのがお客様は大変なのです。

要件定義の段階におけるポイント

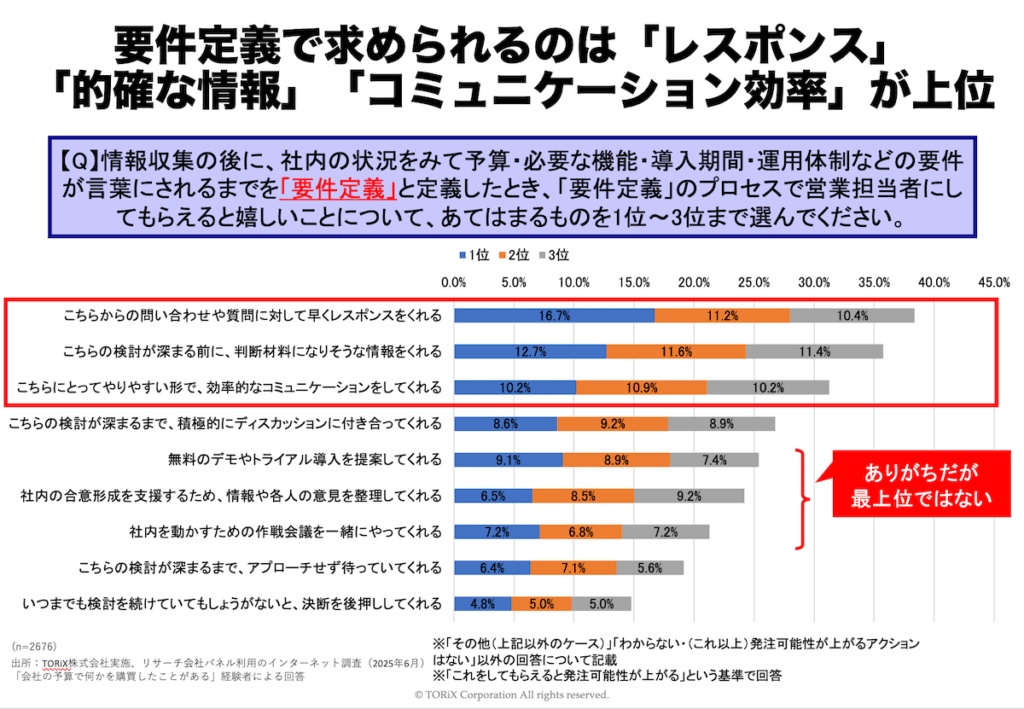

別の設問で「要件定義の段階で営業がしてくれると嬉しいこと」について聞きました。多い順に、下記の3つの回答が並びました。

- 「こちらからの問い合わせや質問に対して早くレスポンスをくれる」

- 「こちらの検討が深まる前に、判断材料になりそうな情報をくれる」

- 「こちらにとってやりやすい形で、効率的なコミュニケーションをしてくれる」

まとめると「クイック・レスポンス」「的確な情報提供」「効率的なコミュニケーション」が上位に来ているということです。

今回のテーマは「お客様の『要件定義の段階』で決定打を作るには?」です。「決定打」という表現を聞くと何となくスケールが大きくインパクトのあるアクションを想像されるかもしれません。

しかし、今回お伝えしたいことはそれとは180度逆のことです。

実際は「決定打」となるのは「一回の大きなアクション」とは180度逆で、「小さなアクションの集積」なのです。細かいやり取りが数多くあり、それがお客様からすると煩雑ではなく的確で、かつ効率的であることが決定打となるということです。

それは一言で言うと「一緒に仕事をしていて気持ち良い」と言い換えられるかもしれません。「レスポンスも早く、的確な情報もくれ、コミュニケーションを効率的にやってくれる」ということが積み重なってゆくうちに、だんだん良い意味で「この人なしには仕事が進まない」となってゆくのです。

営業組織が成果を上げる上では「属人化」というのはあまり良しとされないことが多いです。特に最近ですと、「他の人が真似できないやり方で成果を上げる」というようなことはあまりよろしくないという風潮があります。「皆が真似しやすいアクションで成果を上げる」ということがもてはやされがちなのです。

確かに、その人の特別なオーラや他の人が到底真似できないようなハードワークで成果を上げている人がいても、それは真似しづらいです。

しかし、それは「ある人の行動をみんなで真似をしようとしたときの再現性の話」です。そうではなく、「営業とお客様の関係」という観点での属人性は一定程度必要なのです。

例えば、ある営業が仕事ができる人としてお客様から認知され、お客様がその営業と一緒に仕事をするのがすごく気持ち良いとします。そうすると、お客様としてはある段階から「もうこの人なしでは仕事を進めるのが難しい」という状況になるのです。それはある意味で「属人化」と言えます。そのような「属人化」は営業が成果を上げる上で効果的なのです。

重要なのは「小さなアクションの集積」

加えて、このような「属人化」は組織においても再現性を上げやすいです。

先ほどのグラフにあるように、それにはまずはレスポンスを早くすることです。これはただ単純に「レスポンスが遅いか、早いか」の問題です。特に「お客様からの疑問や要望にどう答えるか」ということに関しては、組織の力によってレスポンスのスピードを早めることができます。営業が一人で問題を抱えて「お客様から宿題をもらったけどどうしよう」と悩むのではなく、組織でナレッジを共有して答えやすくするのです。

次に「的確な情報提供」です。判断材料になりそうな情報を提供する際、「このお客様にどのような情報を提供したらいいのか」についてはある程度のロジックがあります。そのため、こちらについても組織の中でナレッジを共有することができるのです。

大きく分けるとお客様には以下のタイプがあります。

コミュニケーションの取り方から見たお客様のタイプ

- 打ち合わせを通じて進めたいタイプ

- メールでちゃんと形に残してほしいタイプ

- 電話でクイックに話せると嬉しいタイプ

お客様にとってコミュニケーションの手段というのは大きく以下の4つがあります。

お客様とのコミュニケーションにおける4つの手段

- 対面の打ち合わせ

- オンラインの打ち合わせ

- メール

- 電話

上記の4つに加えて、近年ではチャットツールを使うケースも増えました。最後の「効率的なコミュニケーション」におけるポイントはこれらのコミュニケーション手段をどのように組み合わせるかということです。それがお客様から見たときに「効率的なコミュニケーション」となっていることが重要です。その「効率的なコミュニケーション」を組織で再現性高く実現することが大切です。

例えば、最近ではSFAは便利なシステムが多く、お客様とのコミュニケーションに関する履歴を取ることができます。「何月何日の何時ぐらいにお客様からメールが来て、それに何月何日の何時ぐらいにメールで返信をし、何月何日の何時ぐらいにその連絡に対する返事が電話で返ってきた」といった記録を残せるのです。当社代表の高橋も社内の案件を見る際にどのようなコミュニケーションがあって案件が決まっているのかを確認しています。

それは「再現性を上げるための情報がある」ということです。つまり、「要件定義の段階で決定打を作る」ということは組織で再現性高く実行できるということです。

要件定義における決定打は「一回の大きなアクション」ではなく、「小さなアクションの集積」です。

その「小さなアクションの集積」はお客様にとってはある種の属人性を帯びつつも、営業組織の中で真似できる範囲の中にあります。組織全体で成果を上げるには、そのようなアクションができるかどうかがカギとなるのです。