「発注経験による違い」を把握しよう

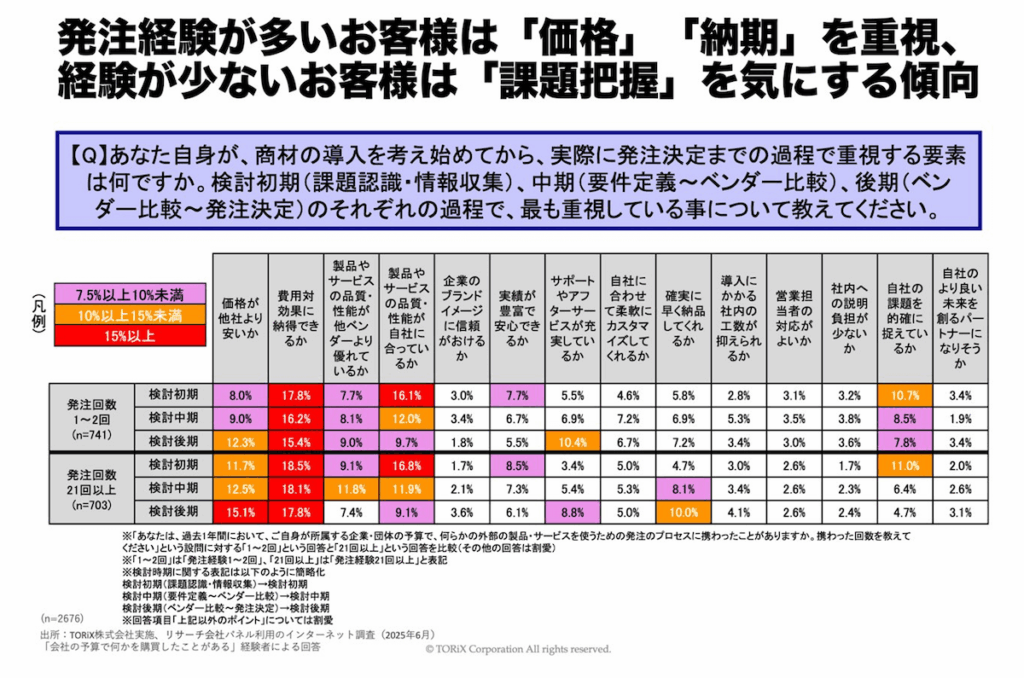

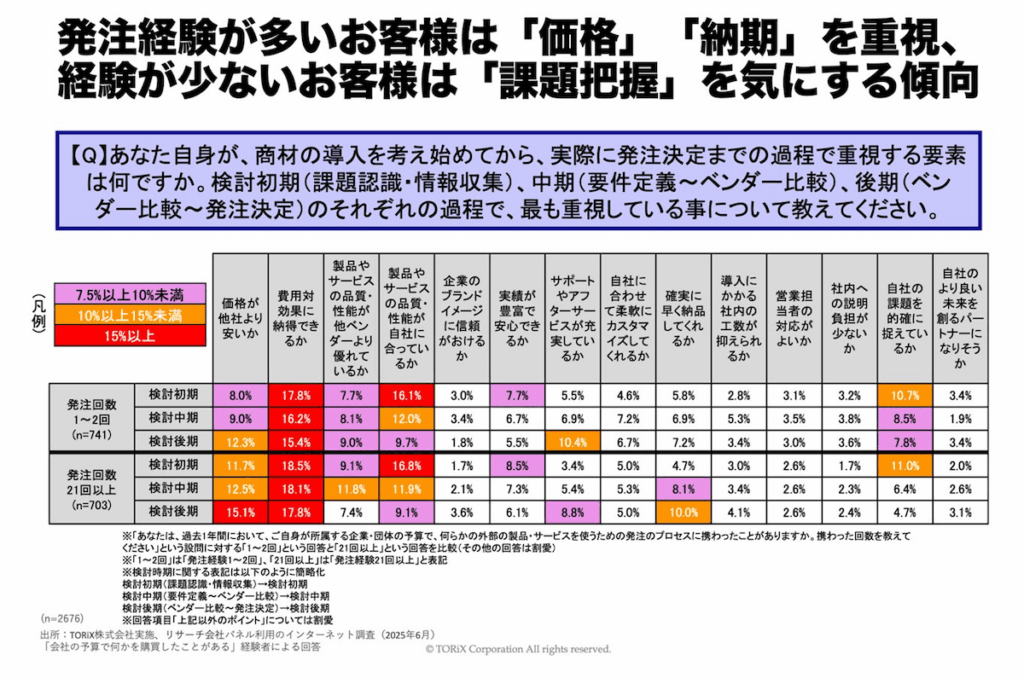

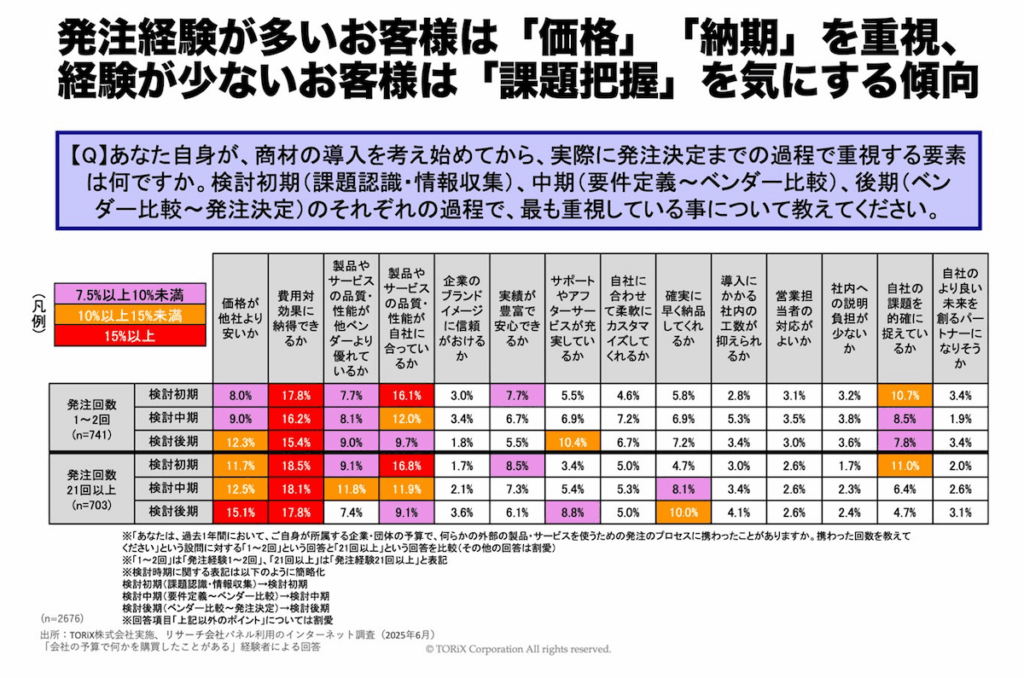

お客様の発注経験によらず費用対効果は重要な選定基準ですが、経験によって多少異なる傾向があります。発注経験が多いお客様は「価格」「納期」を重視し、経験が少ないお客様は「課題把握」を検討後半まで気にする傾向があります。お客様の発注経験に合わせて柔軟にアプローチしていきたいところです。

発注経験の多い・少ないによらず、費用対効果が最も重要な判断基準であるということは変わりません。ただし、発注経験が多くなるにつれて、明確に「他社より安いか」を気にするようになります。発注経験の多いお客様に価格以外で差別化できるのは「納期」と「性能のマッチ度合い」、次いで「サポートの充実度」です。

発注経験が少ないお客様にとっても「価格の安さ」は重要ですが、注目したいのは検討プロセスを通じて「的確な課題把握」を重視している点です。検討後期においても的確な課題把握を訴求しやすくなっています。また、「サポートやアフターサービス」が「確実な早い納品」よりもポイントが高いのも、経験が少ないお客様の特徴です。

興味深いのは「差別化ポイント」への見方です。発注経験が多いお客様は、ベンダー比較のプロセスにおいて数字が上がっておりますが、決定段階になると少しスコアが下がります。比較検討する段階では各社の違いに目が向くものの、最終的にはそこだけでは決めないということでしょう。

共通して重要なのは「費用対効果」

ここまで述べたことについて、より詳しく解説します。

お客様へのアプローチは、お客様に合わせて個別的に対応することが重要です。つまり、どのお客様にも同じように対応するのではなく、なるべくお客様一人ひとりを丁寧に細かく見て対応することが大切ということです。

その時の1つの視点として「発注経験」があります。それは、「発注経験の多い・少ないによって、お客様の購買行動が変わってくる」ということです。

掲載した表はお客様の過去の発注経験について2,676人の定量調査で聞き、「発注経験が1回から2回」というセグメントと「発注経験が21回以上」というセグメントを抽出したものです。「1回から2回」と「21回以上」だけではなく、その間の回数も当然ありますが、今回はあえて発注回数が過去において一番少ない人たちと一番多い人たちを比べてみました。言い換えれば、「発注に慣れていない方」と「発注に慣れている方」を比較したということです。

発注経験の多い・少ないに関わらず共通している点は「費用対効果を重視する傾向」です。発注経験の多い方の方が費用対効果に関するスコアは若干高くなっていますが、いずれも高めであることには変わりありません。

「製品やサービスの品質・性能が自社に合っているか」については、ほぼ同じ傾向です。発注経験の多い・少ないに関わらず高い値であると言えるでしょう。

先ほども述べたように、発注経験の少ないお客様に特有のポイントは「自社の課題を的確に捉えているか」について高めのスコアが出ていることです。これは発注経験が多くなると低くなります。発注経験が多くなると「課題を的確に捉えているかどうか」という次元ではなく、「本当に課題を解決してくれるのか?」が気になるということでしょう。

加えて、発注経験が少ない方において高めに出ているのは「サポートやアフターサービスが充実しているか」です。これは後期においては10%を超えており、3番目に高い項目です。

発注経験が多いお客様のポイント

発注経験が多いお客様についても、いくつかポイントがあります。先ほどからお伝えしているように、「自社の課題を的確に捉えているか」のスコアが検討後期に行くに従って低くなっています。逆に、検討初期は11.0%と比較的高く出ています。

また、発注経験が多いお客様は「価格が他社より安いか」ということにおいて敏感です。特に検討後期においては15.1%と出ています。これは直感的にも頷けるところがあります。発注経験が多くなってくると、もう大体やることはわかっているので「あとは値段だね」ということでしょう。発注経験が多いお客様は当然ながら価格にシビアであるということになります。

そして、発注経験の多いお客様は「確実に早く納品してくれるか」のスコアが高いです。検討初期においては4.7%とむしろ低いのですが、検討後期において10.0%になっています。

「製品やサービスの品質・性能が他ベンダーより優れているか」については、検討中期においては比較的高いです。検討中期はベンダー比較をします。ベンダーから提案を受けて検討し、「どこがいいかな」と見る段階では重視するのですが、検討後期では少しウェイトが下がるということです。そして、「最終的には価格を見る」ということがこの表からは見て取れます。

発注経験に応じてアプローチを変えよう

さて、数字のところを色々とお伝えしてきましたが、そこから言えることについて少し考えてみたいと思います。

発注経験が多いお客様は自分なりの考え方が確立されていますから、やはり見るべきポイントはある程度固定化されているというのが見て取れます。あとは「価格」と「ちゃんと届くか」という観点になりやすいのです。そうすると、「コモディティを検討するような購買活動」に近くなってくるわけです。

その際、こちらの提案する商材が高い価格帯だと不利になります。そこで重要なのが、お客様に「何も考えずにこのままやっていたら、まずいぞ」と思っていただくということです。提案をする段階において「一筋縄ではいかない検討だぞ」と思っていただく必要があるのです。

ある課題について、お客様がわかっているつもりで「このままでもそれほど問題ないよね」となってしまうと、当然「コモディティを検討するような購買活動」になっていきます。そこで、ある意味で「発注の検討に対してハードルを上げていくアクション」が必要になってくるのです。

「発注の検討に対してハードルを上げていくアクション」とはどういうことかというと、「こういうことも考えなくてはいけないのではないでしょうか」とお客様が検討される上で抜けていそうな観点を指摘するということです。抜けている観点を指摘することで「ちょっと待って、これは慎重に考えなくてはいけないね」と思っていただくのです。それがないとどうしても価格で決められてしまうことになります。

逆に発注経験が少ない方はあまり難しい話に持っていくというよりも、「ちゃんと課題を把握していることを伝えること」が重要です。詳細な難しい部分については発注経験が少ないとわからないことが多いです。それよりも、「うちが困っていることにちゃんと役立ってくれるのだ」と思っていただくことが大切です。

具体的には、要件整理がカギとなります。この要件整理のプロセスをすごく丁寧にやることが重要です。精度の高い要件整理ができると、お客様は「ちゃんとわかってくれているんだ」と思えるのです。

一方で発注経験が多くなってくると、そう簡単に「プロにおまかせ」というふうにはならないため、先ほどお伝えしたように「これは一筋縄ではいかないぞ」と思っていただく必要があるということです。