「お客様の社内検討プロセス」を意識しよう

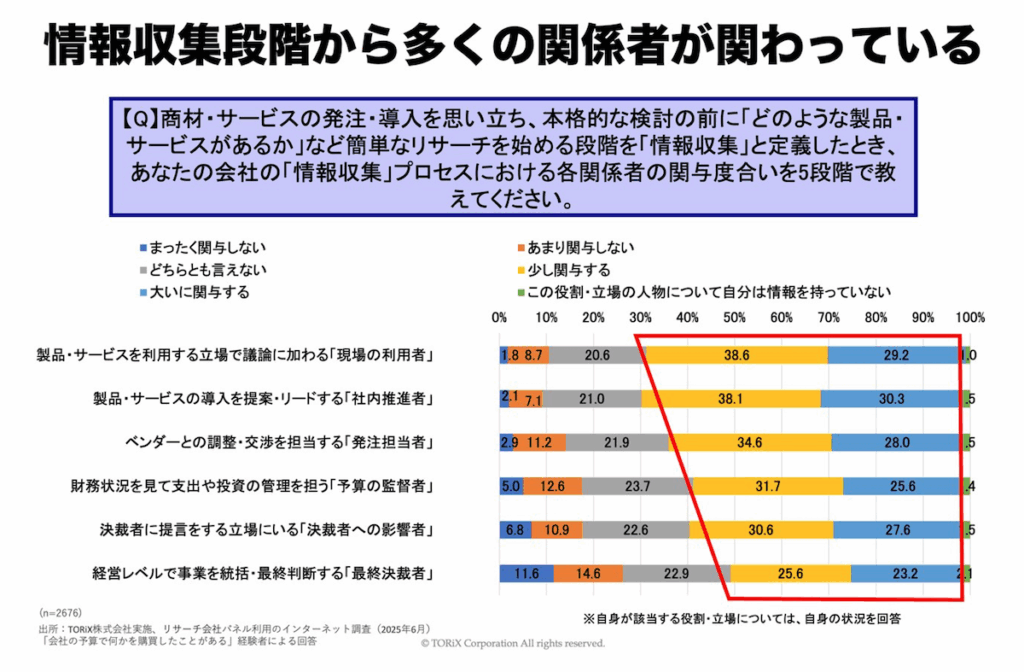

購買プロセスにおいて「営業が関与する前に、お客様側の商談プロセスの大半が進行している」というデータはよく知られていますが、その裏側はどうなっているのでしょうか。定量調査で調べてみると、情報収集段階から多数の関係者が関わっていることがわかります。そのため、「目の前の一人」としか商談をしていない状態は危険です。

当社が実施した2,676人に対する最新の定量調査の中で、お客様の各関係者の役割を設定しました。「現場の利用者」「社内推進者」「発注担当者」「予算の監督者」「決裁者への影響者」「最終決裁者」という6つの役割を設定し、それぞれの商談の各段階における関与について調査したところ、一番上流の「課題の認識」の段階から各関係者が関与されており、「情報収集」の段階においても各関係者が関与していました。

かなり上流の段階から多くの関係者が関与されているケースが多く、半分ほどは複数の人たちが関与している状態であるというのがよくある商談プロセスだと言えるでしょう。

別の切り口で見ても「関与度合いが高い」というのはあまり変わりません。もちろん若干の差はありますが、概ね上流段階から各関係者が関与していると考えていいでしょう。

しかし、ここで不思議に思うかもしれません。「ちょっと待って、自分が商談している相手は1人なのだけれど」ということです。

多くの営業は「営業とお客様が接しているシーンをあたかも検討プロセスのように考えてしまいがち」なのです。しかし、実は営業とお客様が接触している場面というのは、全購買活動のうちのほんの一部にしか過ぎないのです。

例えば、営業が送った資料が社内で共有されて社内ミーティングが行われるとします。そこには営業は登場しませんが、社内関係者が集まってその場で議論をしているのです。

お客様の社内関係者から見れば、そういった社内ミーティングはメインの購買検討プロセスです。営業とお客様が接している場面というのは、お客様の検討プロセスにおけるほんの一部なのです。

カギは「お客様が社内で共有しやすい資料を出す」こと

では、どのようにして上流段階でお客様の購買プロセスに食い込めばいいのでしょうか。一番簡単でやりやすい道の1つは、「お客様の社内で共有されやすいような資料を送る」ということです。

もちろんサービス紹介などでも良いのですが、そもそも「課題を認識する」ということが必要なケースもあるため、お客様が把握する必要のあることに対して全方位的にアプローチすることがカギです。

例えばトレンドをまとめた資料や調査レポートなどはおすすめです。一番良いのは「課題を言語化するのに役立つ資料」です。こちらは、お客様からよく必要とされるという調査結果もあります。

ポイントは「自分がいない場でお客様が社内で良い議論ができるような材料を提供する」ということです。

実は購買に関わっている方の多くは購買活動のベテランではありません。そのベテランではない人たちが、「本当の課題」を考えるところからスタートするのです。そのため、課題をはっきりと言葉にすることができるというだけで価値が大きいです。

その際、「現場のヒアリング」ができていると非常にパワフルです。例えば、「社内のA部署のAさんはこういうことを考えていて、B部署のBさんはこういうことを考えていて…」ということがあれば、「社内の人たちがこういうことを考えています」と整理することで情報の価値が上がります。

あるいは世の中での事例として、業界や企業規模の点でベンチマークとなる主要な企業の事例を提供することも有効です。「こういう企業が新しい取り組みとしてこういうことを始めています」といったことを伝えるのです。

また、「課題の全体マップ」もおすすめです。例えば1番から10番まで課題がまとめられた「課題の全体マップ」があれば、「今取り組もうとしているのは、何番の課題なのだろうか」ということがわかりやすくなります。

「3つのポイント」で上流段階から案件を作ろう

ここで求められるのは「想像力」です。「自分がいないお客様の社内ミーティングで、どんな議論がなされているのかを想像する」ということです。

想像力を鍛えるのには具体的なやり方があります。それは、お客様に対してヒアリングをすることです。

例えば「社内ミーティングがありました」という話が出た際に、「どんな様子でしたか」と聞くのです。「どんな様子でしたか」と聞くことによって、お客様の社内の会議にどのような役割の方が参加をして、どのような発言があって、どのような流れで進んでいったのかということについて一定の情報を得ることができます。

これはお客様のニーズのヒアリングとは異なります。お客様の検討活動のリアルタイムな状況を聞くというアクションです。

多くの営業はこれをクロージングの段階でやります。お客様に提案を出して、お客様が「社内で検討します」となった後にしばらくしてから「ご検討状況はいかがですか」と聞くのです。しかし、おすすめはそれを序盤でやるということです。

「序盤でやる」というのは、まだお客様が社内で課題として検討されていないぐらいの段階からどのような状況なのかを聞くということです。

それを序盤からやるために必要なポイントというのが「お客様の社内で共有されやすいような資料を送ること」なのです。

営業が送った資料をそのまま共有するケースと、お客様が社内で別途まとめた資料を作成して共有するケースでは、前者の方が割合としては多いです。自分が出した資料がどのように共有されているのかということをつぶさに聞きながら、お客様の中で議論されやすい材料を出していくことが重要です。

例えば、当社はよく定量調査を実施しています。複数人で議論をするときにこういった客観的なデータというのは使いやすいので、そういう狙いも込めて資料を出しています。

ただし、定量調査というのは1つの手段であり、大事なポイントは「課題の認識」や「情報収集」の段階でお客様が活用しやすい情報を出すということです。

検討の上流段階から案件を共創するポイントは以下の通りです。

- 自分のいないところで検討が起こっていることを認識する

- お客様が社内で共有しやすい資料を出す

- 序盤からお客様の検討状況を聞く

この点を念頭に置いて、上流段階での案件を作るようにしましょう。