商談の成否を左右する3つのポイント

商談の成否は、資料の使い方次第で大きく変わります。商談に使う資料を「単に説明して終わる営業」と「創造的なディスカッションに展開できる営業」は何が違うのでしょうか。

前者は資料を説明した後、お客様に「ご質問はありませんか?」と尋ねて商談を終えます。一方、後者は時間を忘れて議論が盛り上がります。この差を生む要因は、次の3つのポイントにあります。

商談の成否を左右する3つのポイント

- ①キースライド

- ②「網羅感」「具体化」「優先順位」

- ③問いの投げ方

まずは「キースライド」です。よく、資料を作る際に「キースライドを入れよう」と言われますが、具体的に何をキースライドにしたらいいのかはあまり語られていません。おすすめなのは、「お客様の成功」を要素分解したものです。例えば、次のようなものが挙げられます。

「お客様の成功」を要素分解したものの具体例

- 成功するために検討すべき論点をまとめたマップ

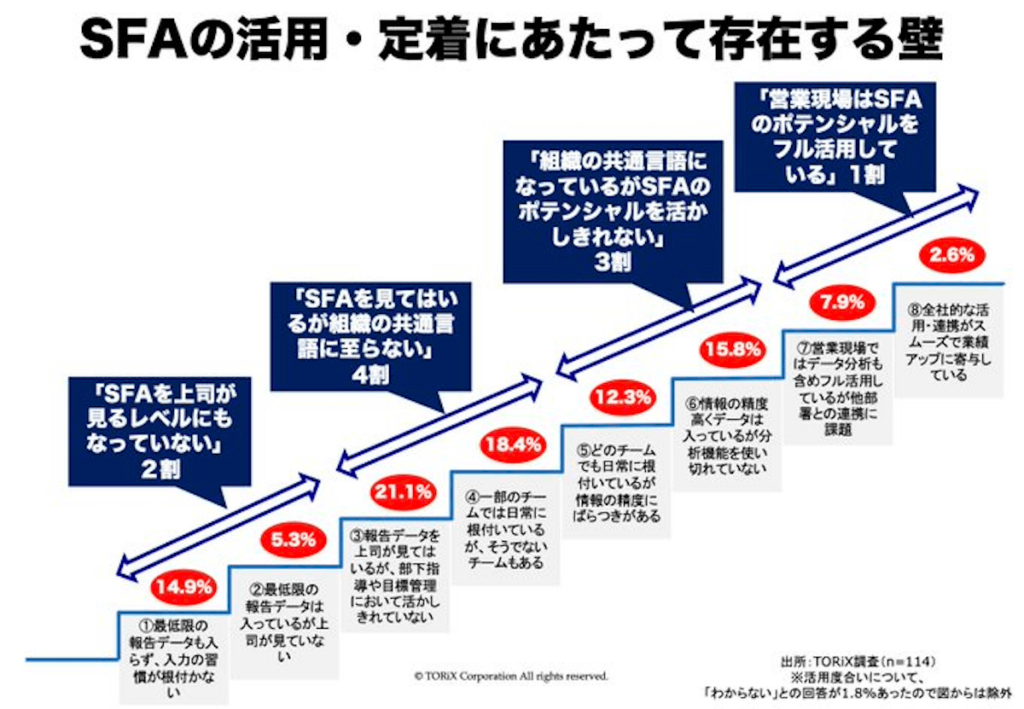

- 成功するまでに存在する「壁」のリスト

- 成功に至るまでのステップ

これらのスライドがあると、お客様と双方向のディスカッションをすることができます。キースライドがなければ商談に「山場」を作ることができず、資料をただ順に説明するだけで終わってしまいます。特にオンライン商談ではお客様が受け身の状態になりやすく、集中力が途切れがちなので注意が必要です。

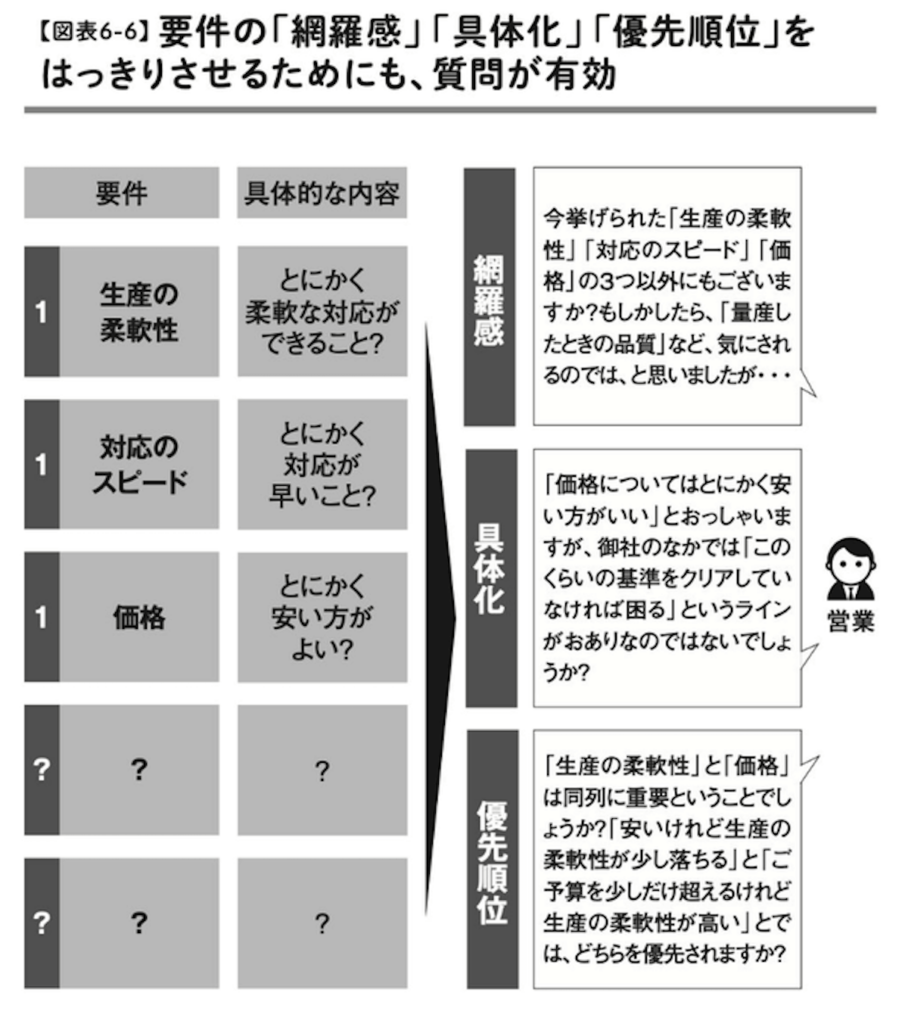

お客様とディスカッションをするには、「網羅感」「具体化」「優先順位」を意識することが重要です。これらの観点は書籍『無敗営業 「3つの質問」と「4つの力」』(日経BP)でもご紹介している「提案ロジック構築力」の要素です。

お客様との議論で重要な「3つの観点」

- ①網羅感

お客様が見落としがちなポイントを指摘し、「これも検討すべきではないでしょうか?」と提案しましょう。 - ②具体化

「抽象」と「具体」のレベルを行き来し、話題となっている内容について「今、ここのレベルの話をしていますね」と明確化しましょう。 - ③優先順位

論点を提示し、「どれを優先すべきか」をお客様に聞きましょう。

「網羅感」「具体化」「優先順位」が見えたら、次は「問いの投げ方」が重要です。その際に大切なポイントは以下の3点です。

「問いの投げ方」で重要な3つのポイント

- 枕詞や「選択肢付きクローズド・クエスチョン」で具体的な質問を投げる

- お客様が考え込んだ際にも、沈黙を恐れずに待つ

- お客様の返答に対して、さらに仮説をぶつける

「キースライド」「『網羅感』『具体化』『優先順位』」「問いの投げ方」を揃えるのは難易度が高いです。そのため、チームで取り組むことをおすすめします。キースライドを作れる人は限られており、「網羅感」「具体化」「優先順位」はマネジャーの指導が必要です。「問いの投げ方」はロールプレイで練習しておくようにしましょう。

商談では「ボーリングのセンターピン」を意識しよう

商談でのコミュニケーションを録音し、それを文字起こしした場合を考えてみましょう。営業の一方的な説明に終始し、最後に「ご質問はありませんか」と締めくくるような商談では、営業が話している割合が8〜9割になるでしょう。一方で、創造的なディスカッションが行われている場合、お客様が6〜7割程度は話しているはずです。

人は自分がよくわからない話題ではあまり話せません。そのため、特に最初はお客様にはわからない自社の商品に関する話をするのではなく、お客様の課題を中心とした話をすることが重要です。

お客様の課題について議論を深めるためには、いくつかの重要な要素があります。その1つが「あるある感」です。お客様が「そうそう、そうなんですよ!」と思わず共感してしまうような、本質的でピンポイントな論点に話題を持っていけるかがカギとなります。

その際に重要なのは、1つの課題を上手く解決することで、他の部分にも波及的に良い影響を与えることができるポイントを探ることです。

よく言われる「ボーリングのセンターピン」を探るのです。センターピンを倒せば、それがきっかけとなって他のピンも次々と倒れていきます。そのような「波及効果のあるポイント」を見つけることが、議論の熱を一気に高めるカギとなるのです。

重要なのは「違う論点」を捨てること

そのポイントに行き着くには、「捨て論点」が必要です。つまり、「これは違う」「あれも違う」といったように、「違う論点」を捨てていくのです。最初から正解を直感的に見つけるのではなく、多くの可能性や選択肢を検討し、それをひとつひとつ否定していく過程で「ここだ」と確信できる論点が見えてくるのです。したがって、この作業には時間がかかります。

弊社代表の高橋はこの作業を社会人になってから20年以上続けています。高橋が新卒で入社した外資系コンサルティング会社では、仕事ができる先輩たちの机の上には「手書きの紙」が沢山あったと言います。束になった手書きの紙を見ると、他の人には解読不能なくらい「汚い文字」でびっしりと書かれていたそうです。

先輩たちはその「ぐちゃぐちゃ」の中からアイデアを整理し、課題を明確にしていました。手書きで考えを掘り下げ、可能性を検討し、議論を進める中で、最終的に「これだ」という本質的でピンポイントな論点を見つけていたのです。

このプロセスは、お客様と一緒に進めることもあります。その際、対面の打ち合わせではホワイトボードを活用することが多いです。オンラインであれば、タブレット端末を活用して画面共有をしながら議論をするのが効果的です。

あるいは、手書きのメモを写真に撮って共有するのも良いでしょう。いずれの手法でも、この「整っていないぐちゃぐちゃな手書きのプロセス」は、議論の準備段階で非常に重要です。

「共通点」と「違い」に注目しよう

議論を深めるためには、的を射たポイントを見つける必要があります。その際に重要なのは「共通点」と「違い」に注目することです。

例えば、「接戦案件」の振り返りをするとします。その際には、まず成功した案件について「共通点」を探します。例えば、A社、B社、C社、D社で受注できたのであれば、それぞれの案件に共通するポイントを「抽象化」します。「A社ではこうだった」「B社ではこうだった」という具体的な話から、「これらに共通するのは何か?」を考えるのです。これが抽象化のプロセスです。

次に、「違い」に注目します。具体的には、「成功した案件と上手くいかなかった案件の違いは何か?」を探ります。「なぜA社では成功したのに、E社では上手くいかなかったのか?」と考えるのです。この違いを明確にすることで、議論の核心に近づくことができます。

非常にシンプルなことですが、結局やるべきことは「共通点」と「違い」にひたすら着目することなのです。この作業を繰り返すことで、だんだんと議論のポイントが見えてくるのです。

それをお客様とのディスカッションで実際に行うと、大抵の場合、ぐちゃぐちゃした状態になります。その際、もしオンライン商談であれば、パワーポイントを編集モードで投影し、その場で編集していく方法があります。その方法は『無敗営業 チーム戦略 オンラインとリアル ハイブリッドで勝つ』(日経BP)でもご紹介しています。

一方、対面の場合は大きめのノートやホワイトボードに手書きで書きながら進めましょう。お客様との議論で生まれるこの「ぐちゃぐちゃ」が「宝もの」になります。

資料による説明は、あくまでも議論の入り口に過ぎません。具体的にどのように議論を進めるかについては、高橋の著書『気持ちよく人を動かす』(クロスメディア・パブリッシング)で、議論の仕方について解説しています。もしご興味があれば、ぜひそちらもご参考にしてみてください。