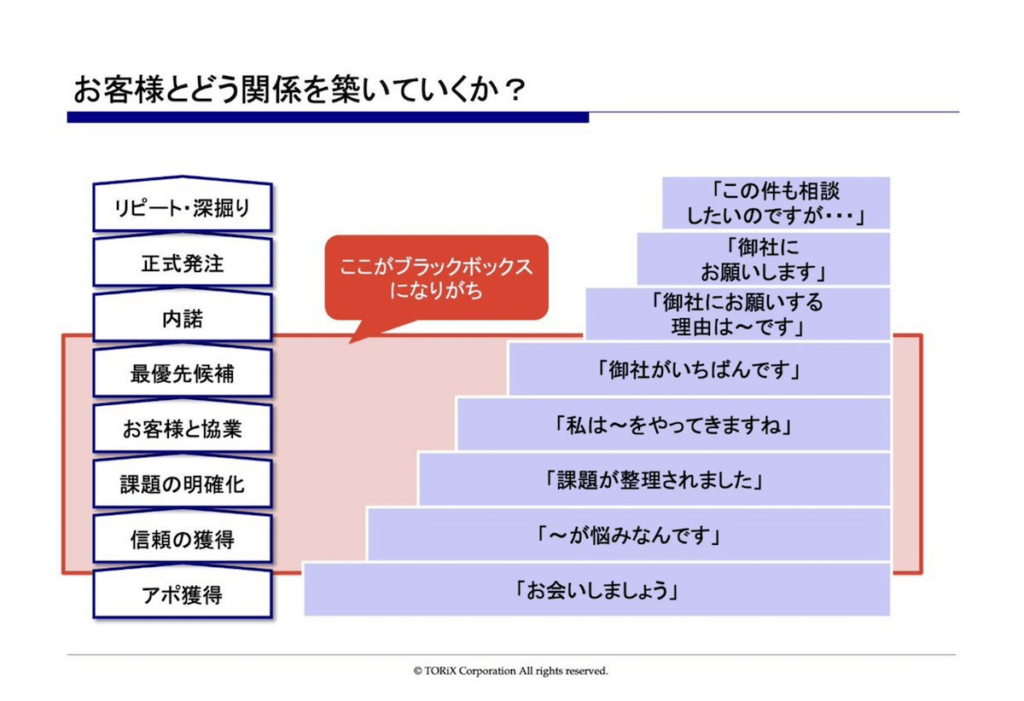

お客様と関係構築する具体的なステップ

「営業の肝はお客様との関係構築である」とよく言われますが、具体的にどのようなステップを踏めばいいのかがわからない営業は多いようです。多くの営業は関係構築することを「何でも話していただけるようになること」と捉えがちですが、それだけでは受注には繋がりにくいです。受注に繋がるお客様との関係構築には3つのステップが重要です。

1

信頼の獲得

まず、何度もお客様と接触し、お役立ちを繰り返すことで「ある程度の悩みを聞かせていただける状態」ができます。

2

課題の明確化

次のステップは課題の明確化です。いきなり提案をしても、お客様は「なんでそれがうちに必要なの?」と感じます。お客様と一緒に議論をして課題を整理することで、先に進めるようになります。

3

協業モード

課題が明確になったらすぐに提案をしがちですが、お客様にとって「重要度と緊急度」が低い状態では提案は却下されやすいです。ここで大切なのは「お客様との協業」です。営業だけが頑張るのではなく、上司や現場にヒアリングをしていただくなど、お客様にも「ちょっとだけ」汗をかいていただき、協業モードに入りましょう。

仮にお客様が他社と相見積もりを取られていても、協業モードが進めば自然と自社が選ばれるようになります。多くの営業は提案や価格で差をつけようとしますが、協業モードを身につけると提案書作成の工数や無駄な値引きを減らし、コンペでの勝率も上げることができます。

お客様にとって最優先候補になるまで協業モードを深めていけば、スムーズに内諾を得ることができます。「不信→不要→不適→不急の突破」と言われますが、「不急の突破」を最後まで残しておくと、結果的に「今ではない」という理由で失注することが多くなります。協業モードになることで、「不急」の壁を早めに解消しておくことが重要です。

「ジャッジする/ジャッジされる」関係を脱却しよう

お客様と「協業モード」を実現する際に重要なのは「ジャッジする/ジャッジされる」という関係を脱却することです。

通常、営業活動において最終的に判断を下すのはお客様です。しかし、営業が提供する価値が大きくなると、逆にお客様の方から「お願いしたい」と言っていただける状況が生まれることがあります。

例えば、行列ができる飲食店を想像してみてください。そのようなお店では「食べたい」と望むお客様が溢れていますが、売り手であるお店側にはキャパシティに限界があります。そのため、結果的にお客様が並ばなければならないという状況が生まれます。そのような場合、売り手の立場は一方的にジャッジされるものではなくなり、むしろ「交渉力」が上がっていると言えます。

こうした関係が進むと、最終的には営業がお客様を選ぶような状況に至ることもあります。ただし、よほどの人気商品を扱っているのでない限り、それをいきなり実現しようとするのは難しいです。そこで、現実的に目指すべき関係性として協業モードがあります。

協業モードでは「お客様に何らかの宿題をお願いし、実際にお客様が取り組んでくれること」を目指しましょう。

通常は、営業が宿題をもらって資料を作成したり、社内で調整をしたりする場面が多いでしょう。しかし、多くの場合、商品やサービスの購入後に成果を最大化するには「お客様自身がどれだけ努力をしてくださるか」が非常に重要な要素となります。協業モードが成立してお客様が宿題に取り組んでくれるようになると、受注率が上がるだけでなく、購入後の成功率も上がります。

お客様の「過去の取り組み」に関係構築のカギがある

お客様に宿題をやってもらえるようになるには、「お客様がこれまで取り組んできたけれど、解決できていない課題」を深く理解することが欠かせません。

このポイントをつかむことができなければ、どれだけ良い商品であっても売れる可能性は低くなります。なぜなら、突発的に生まれたニーズに対して商品を購入してもらうのは難しいからです。

例えば、「業務がアナログで非効率だ」というお客様に対して、デジタル・ツールによる業務効率化のサービスを提案する場面を考えてみましょう。

その際、「このサービスを使うと、こんなに便利になりますよ」と説明したとしても、多くの場合、お客様は「便利なのはわかりました。でも、それをお金を払ってまで導入するべきかどうかは別問題です」と思うはずです。

よく営業では課題やニーズのヒアリングがされますが、重要なのはそれに加えて「その課題に対して過去にどのような取り組みをしてきたのか」を聞くことです。

「過去の取り組み」を聞くことで、お客様がその課題に対してどの程度真剣に向き合ってきたのか、どのような解決策が有効そうかを深く理解する手がかりをつかめます。実際に過去に取り組んだ経験があるほど深刻な課題でなければ、お客様は自ら行動を起こして取り組みたいとは思いません。

「お客様が本気で解決したいこと」に意識を向けよう

お客様が「過去に取り組んだけれど、上手くいかなかった」という場合、「なぜ上手くいかなかったのか?」を深掘りすることが重要です。お客様がこれまで色々と取り組んできたにも関わらず上手くいかなかったということは、そこには必ず何かしらの要因があるはずです。営業において重要なのは、その要因を解消することです。

「過去に取り組んだけれど、上手くいかなかった」という場合、その課題を深く理解し、一緒に考えてくれる人が目の前に現れたら、お客様はどう思うでしょうか。多くのお客様はその人を頼りにしたいと思うはずです。そうなれば、お客様自身も「自分も動いてみよう」という気持ちになります。

お客様が本当に困っていること、本気で解決したいと思っていることをしっかりと探り当てることが重要です。それが「ジャッジする/ジャッジされる関係」から脱却することに繋がります。

協業モードと聞くと、お客様と感情的に繋がり、仲良くなることをイメージされる方もいるかもしれません。しかし、それだけではお客様に「自分も動こう」と思っていただくことは難しいです。真の意味で協業モードを実現するには、感情的な繋がりだけではなく、課題に対する本質的な理解と提案が欠かせません。それがあってこそ、お客様の成功に向けて一緒に取り組んでいく関係が築けます。