人材育成で重要なのはマネジャーのリソース配分

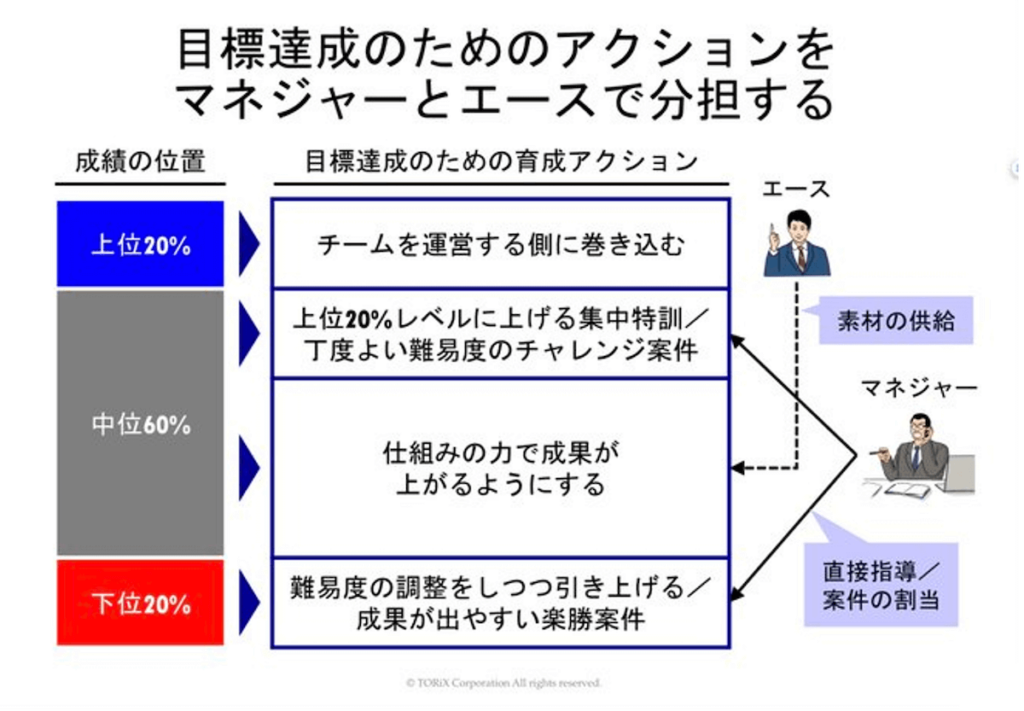

マネジャーが忙しすぎて、メンバーの指導に時間を割けないという悩みを聞きます。この問題を解決するには、マネジャーの育成リソースを「次のエース候補」と「成果が出ずに苦しむメンバー」に投下することが効果的です。

よく知られた「2:6:2の法則」で言えば、「6」に該当する真ん中の層は最も人数が多いグループです。全員に対して細やかなサポートをすることができれば理想的ですが、実際にはマネジャーは忙しくて全てのメンバーを見ることはできません。そのような場合、エースに協力してもらい、「商談のお手本動画」「提案資料のフォーマット」「メールのサンプル」といった育成の材料を作成するのが有効です。

ただし、エースの営業活動を大幅に削ってしまうと、全体の売上が落ちるリスクがあります。そのため、なるべく最小限の時間でエースの活動内容を育成の材料にするようにしましょう。そうして作られた育成の材料を真ん中の層に提供し、「参考にしてください」と伝えるだけでも、一定の効果が期待できます。

成果が出ずに苦しむボトム層については注意が必要です。弊社が実施した「営業1万人調査」では、この層を「放置」することでチーム全体のモチベーションが低下するという結果が出ています。また、成果が出ない背景には特定の課題がある場合が多く、それを把握することはマネジャーの重要な役割です。

やってしまいがちな失敗としては、以下の2点が挙げられます。

- ボトム層のメンバーをマネジャー以外が片手間で指導し、チーム全体の営業時間が減ってしまう

- マネジャーが一人一人を丁寧に見ようとしすぎてパンクする

エースの活動内容を育成の材料にして活用することは、これらの問題を防ぐのに有効です。

そのため、マネジャーが特に注力すべきは「次のエース候補」です。エースが増えればその分育成の材料も充実し、マネジャーの負担が軽減されます。「あと一歩でブレイクしそうなメンバー」に育成リソースを集中投下することで、組織全体の成長を促進することができます。

「仕組み」とのバランスを取ろう

人材育成で重要なのは「属人的なアプローチ」と「仕組み化されたアプローチ」のバランスです。人材育成は人が人を育てるものなので、生の関わりが必要不可欠です。しかしながら、人の時間には限りがあります。そのため、時間の限界を仕組みの力で補完する必要があります。

一方で、仕組みだけに依存しすぎると育成に魂が込もらなくなり、「仕組みはあるものの、人材が十分に成長しない」という事態が起こりがちです。

「属人的なアプローチ」と「仕組み化されたアプローチ」のバランスを実現するために必要なのは、一人のマネジャーが孤軍奮闘するのではなく、チーム体制で取り組むことです。マネジャーの方々からのご相談を伺うと、「自分がやらなければ」という思いから孤軍奮闘してしまい、行き詰まっているケースが多々見られます。

人間は超人ではないので、一人で全てを背負おうとすると限界が訪れます。そのため、周囲と協力し、役割分担を明確にすることが不可欠です。マネジャーとして組織を見る立場の人は、「右腕」や「ナンバー2」となる人物を見つけ、その人と一緒に組織を動かしていくことが大切です。

この話をするとよく出る声が「自分の組織には右腕やナンバー2がいない」というものです。もちろん、優秀な人材がいるに越したことはありませんが、それが必須というわけではありません。重要なのは、「自分にしかできないこと」と「他の人にも任せられること」を見極め、その上で役割分担を明確にすることです。

さらに、現代はデジタル技術が普及しているため、その力を活用すれば人材育成に大きなレバレッジをかけることができます。お手本やフォーマットを簡単に作成・共有できる環境が整っているため、それらを活用することで育成のプロセスを効率化することができます。

デジタルを活用して人材育成を効率化しよう

弊社では代表の高橋が作成する資料やメール、商談でのやり取りの様子などを全てデジタルデータとして保存し、それをチーム全員で共有できる仕組みを整えています。高橋のリソースを使わなくても、必要な情報をメンバーに共有できるようにしているのです。共有の作業には担当者がいますが、重要なのはマネジャーが忙しい中で時間を使わずに、様々な情報をデジタルで共有できる環境を整えることです。

まずはマネジャーがそれをしたら、次にチームメンバーにも同じことをしてもらいます。具体的には、メンバーそれぞれの強みを見つけ、その中で他の人が真似できそうな部分や、他のメンバーにも共通して取り入れてほしい部分をピックアップします。そして、それらをデジタル化して共有することで、チーム全体に「お手本」を浸透させていくのです。

そうした「お手本」を作成した際、チームのメンバーがそれを使ってくれるかどうかが課題となります。そこで、「みんなが立ち戻れるもの」を作り、それを日常的に活用することが重要です。

例えば、弊社では「Notion」というツールを活用して、会社のドキュメントを一元管理しています。このツールにあらゆる情報を集約し、定期的に内容を整理しています。そして、情報が追加されたらそれをメンバーに周知する、というプロセスを繰り返すことで、必要な情報がチームに共有されている状態を維持しています。

組織内でコミュニケーションをする際には、必要に応じて「Notion」にあるドキュメントに立ち戻るようにしています。それにより、「毎回ゼロから話す」手間を省き、時間を節約することができます。

また、弊社には「動画を見る文化」があります。セミナーの内容や特定の情報といったものを動画で社内に共有するのです。それにより、社内コミュニケーションを効率化することができています。

成功へのカギは「次のエース」を育てること

そのようにして組織内コミュニケーションの土台を作ったら、マネジャーがチーム全体のパフォーマンスや戦力を俯瞰し、チーム内で「次のエース候補」と呼べるようなメンバーと、成果が出せずに苦しんでいるボトム層のメンバーに重点的にリソースを割くようにしましょう。

真ん中の層のメンバーについては仕組みを最大限に活用し、効率的にサポートすることでマネジャーの負担を減らすことができます。

マネジャーにとって非常に重要な役割の1つが「次のエースを育てること」です。

既にエースとして活躍しているメンバーは自律的にパフォーマンスを発揮し、チームを牽引してくれる存在です。しかし、「次のエース候補」に該当するメンバーは、ブレイクスルーを目前にして苦しんでいたり、エースになれる素質があることに気づいていなかったりすることがあります。

こうしたメンバーには潜在能力を開花させるサポートが必要です。例えば、「大事なお客様を任せる」「チーム内で特定の役割を担ってもらう」「個別に期待している旨を伝える」といったように、なにかしらの形で本人に自分の可能性に気づいてもらうことが重要です。

特に、20代や30代の若手で、ポテンシャルがありながらも誰からも期待をかけられず、抜擢もされないために埋もれてしまっているケースが少なくありません。これは多くの組織で見られる現象です。大切なのは、マネジャーがそのような若手の可能性を開花させてあげることです。

次のエースが現れると、組織全体の戦力が一気に向上します。これは非常に大きなレバレッジ・ポイントであり、ここにこそマネジャーのリソースを集中する価値があります。

一人のマネジャーが全てを担うには限界があります。そのため、組織全体で人材育成をして、みんなが成長する環境を作っていくことが成功へのカギとなります。