「お客様が喜ぶ行動」を定義しよう

営業マネジャーが「お客様の目線で考えろ!」と叱咤激励することは、チームの業績が落ちる原因となることがあります。その理由は「お客様のことを考えたテンプレートな行動」を引き起こすためです。成果を出せない営業はお客様のことを考えていないわけではなく、考えた末にズレた行動をしてしまっているケースが多いです。そのズレを修正することが必要です。

弊社の「営業1万人調査」では、「目標に達していない営業は怠けているわけではなく、真面目に仕事をしようとする」という傾向が見えてきました。多くの営業マネジャーは「売れない営業は努力をしていない」と考えがちですが、実際は「努力の方向がズレている」ことが多いのです。この「ズレ」を修正することがマネジャーの重要な役割です。

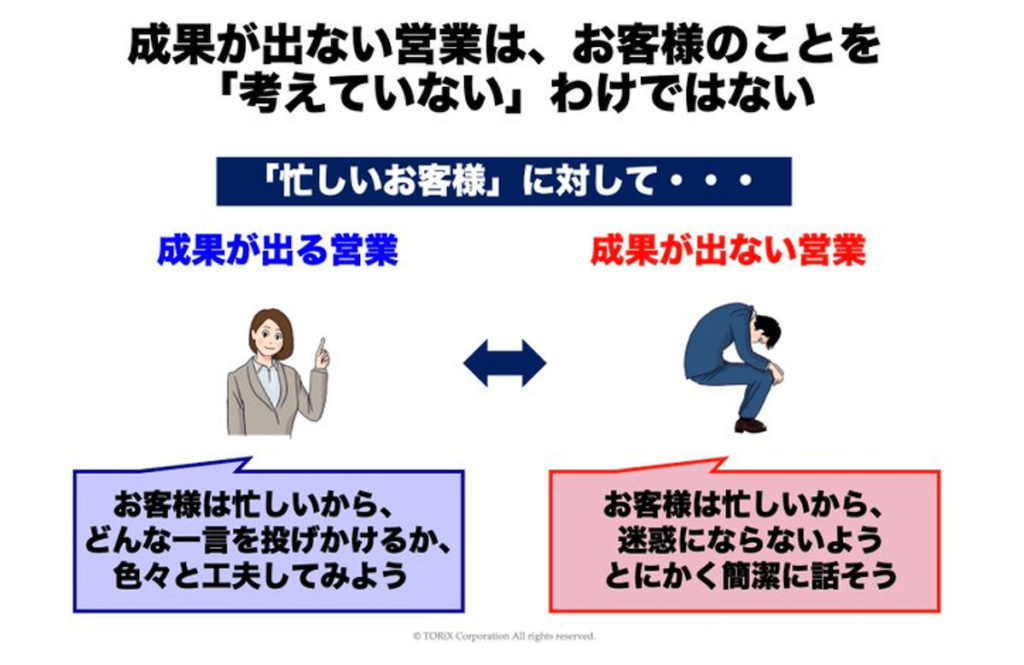

弊社代表の高橋が営業支援の仕事で若手の営業2人に同行した際、成果を出しているAさんは「お客様は忙しいから、どのような一言を投げかけるか、色々と工夫しよう」と考えていました。一方で、成果が出ていないBさんは「お客様は忙しいから、迷惑をかけないようにとにかく簡潔に話そう」としていました。どちらもお客様のことを考えてはいましたが、アプローチに大きな違いがありました。

成果を上げるには「お客様の目線で考えろ!」と叱咤激励するのではなく、「お客様が喜ぶ行動は何か」を定義し、その「適切な行動」を取るように促す必要があります。このプロセスを省略して「自分の頭で考えろ!」と指示をするだけでは、ズレた行動を取る営業が増えてしまうことがあるため、注意が必要です。

マネジャーの重要な役割の1つは「繋ぐ」こと

その際、マネジャーが意識すべきことは「具体と抽象の関係を説明すること」です。

一般的に組織においては役職が上がるほど抽象的な思考が求められます。例えば、6人のチームを率いるリーダーは6人を見ますが、6人のチームを4つまとめるマネジャーは24人を、さらに複数の事業を統括する事業部長は数百人を見ていることもあります。

対象のメンバーが多く、仕事内容も多岐にわたると単なる具体的な指示やメッセージだけでは全体に伝わりきらないという問題が出てきます。役職が上にいくほど抽象的で本質的なことを語るようになるのはそのためです。

例えば、上層部の方々が「お客様の目線で考えよう」「お客様に貢献しよう」といったメッセージを発するのは、すべてのメンバーに共通する大事な原則を伝えるためであり、この抽象的なメッセージは組織において重要な役割を果たしています。

しかし、現場レベルでメンバーを指導する際には、抽象的な指示だけでは解釈の幅が広すぎ、多様な行動を引き起こす可能性があります。例えば「お客様のことを考えよう」と指示するだけでは、相手に合わせた丁寧なコミュニケーションも、忙しさに配慮して簡潔に対応することも、どちらも「お客様のことを考えた行動」と解釈することができます。

具体的な指示だけでは限界があり、抽象的なメッセージだけでは曖昧すぎる場合、マネジャーやリーダーがその両方を繋ぎ合わせる必要があります。多くのメンバーにとっては「なぜそうするのか?」という背景の説明がないと理解が深まりません。指示を出す際に「なぜかというと…」と、背景や目的を添えて説明することで、メンバーが意図を正しく汲み取りやすくなるのです。

抽象的なメッセージを具体的な行動に落とし込もう

組織には応用が利く人とそうでない人がいます。応用が利く人は抽象的な指示であっても自分なりに解釈して行動できる、いわゆる「1を聞いて10を知る」タイプですが、こういった人は30人に1人程度の割合で、非常に少ないのが現実です。

そのため、メンバーに対して「なぜ自分の頭で考えないのか」「なぜ応用が利かないのか」とマネジャーが責めるような言葉を投げかけるのは、適切ではありません。抽象的なメッセージを具体的な行動に落とし込むのはマネジャーの役割です。なぜなら、マネジャーはより広い視点を持っており、日常業務の中で「人によって異なる対応」や「状況によって異なる対応」を多く経験しているため、抽象的なメッセージを具体的な行動に落とし込む力があるからです。

指揮命令系統において最前線にいる現場のメンバーは目の前の仕事に集中し、良いパフォーマンスを発揮することに重きを置いています。そのため、状況を広く解釈し、判断するための「筋力」は普段は使われていないことが多いのです。

だからこそ、マネジャーが「なぜ」という部分を明確にし、具体と抽象をつなげて説明する役割を果たすことが重要なのです。